【スズキ GSX-R750RK】伝統的手法から脱却し新方向に歩み出した第2世代R750

掲載日:2018年10月31日 試乗インプレ・レビュー

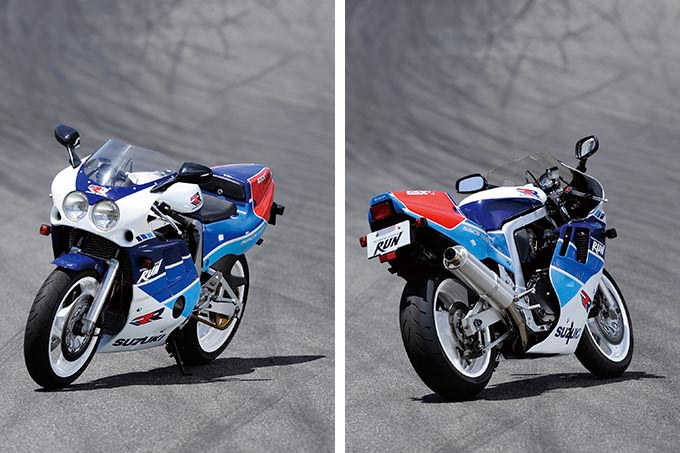

取材協力/テクニカルガレージRUN

試乗ライダー・文/和歌山利宏 写真/富樫秀明 記事提供/ロードライダー編集部

※この記事はロードライダー特別編集『ザ・カスタムマシン2014』に掲載された内容を再編集したものです

第2世代のスズキ・GSX-R750は車体ディメンションが今日的な方向性を向き、目指したライディングスタイルも今日のマシンのそれと方向性を同じくしている。だが、その一方で、過渡期のモデルであったことも認めざるを得ない。それでも、現在に続く四半世紀の正常進化の出発であったことを考えると、油冷GSX-Rは偉大である。

ハンドルの遠さが

今では意外なほど

初代GSX-R750は、1985年に750cc初のレーサーレプリカとして登場。それは、1980年代初頭のワークスマシンGS1000Rから設計思想をフィードバックしていた。ただ、空冷2バルブのGS1000のエンジンを、専用ダブルクレードルフレーム(1983年型でアルミ化された)に搭載するGS1000Rは、車体作りが今日的なマシンとはいささか方向性を異にしていた。

シートが低く、ステアリングヘッドが高めで、キャスター角が寝かされて、前輪分布荷重も小さめである。ライディングスタイルも、リアに荷重を与え、寝かしたキャスター角のキャスター効果を見守るように、ステアリングの内向性を生かして駆っていくという伝統的なスタイルに則っていた。

当然、初代R750も、その方向性を踏襲していた。シートが高く、前傾度の強いライポジで、積極的にフロントに荷重し、キャスター角が立ったマシンの旋回性を引き出していく現在のマシンとは、方向性が異なっていたのだ。

ところが、当時はレーシングマシンの転換期であった。タイヤはラジアル化が進み、フロント16インチに代わり前後17インチが一般化。フロントから積極的に旋回性を高めていくためキャスター角が立ち、ライポジも前傾度を増していく。それらにともない、フレームにも高剛性が求められていった。 事実、その初代R750から1年遅れて登場したGSX-R1100(1986年)は、フレームを同様のパイプワークのまま構成角パイプを1サイズ大きくして、30%近く高剛性化。レース用にそのR1100のフレームを用いるチームも多かったのである。

そうした技術的な要求を踏まえ、R750は1988年に第2世代へと進化することになった。フレームは角型パイプを大径化し、60%高剛性化。ヘッドパイプ位置を50mm手前かつ低くし、キャスター角も26度から24・8度に立てられたのだ。

ここで紹介するR750RKは、その第2世代モデルであり、Kが意味するところの1989年型、それも上級バージョンのRRである。アルミ製燃料タンクやFRPカウルなどの採用で、車重は12kg軽く、クロスミッション、補強トラス付きスイングアーム、BST40キャブを装備。エンジンも1988年型で行き過ぎたショートストローク化を戻し、ボア×ストロークを初期型と同じとする変更も加えられた。レース参戦のホモロゲーションモデルで、国内では限定500台。価格も標準モデルの2倍近かったのである。

さて、跨って感じる車格や重さは、最新のR750や600と同等レベルで、すでに四半世紀前に現在の水準に達していたと思い知らされる。ところが、意外なほどハンドルグリップが前方遠くにある。ここ近年、燃料タンクを短くして、シートとハンドル間の距離を短縮する進化が見られたが、ここまで以前のハンドルが遠かったとは驚きだ。

25年前のR750に

現在形のルーツを見る

このことは、今回のライディング中も度々、違和感として感じられた。上体の構えに大差はなくても、腕をやたらと前方に伸ばさないといけない。体重移動の自由度に欠け、もっと前方に体重移動できれば、旋回性を高められ、高速で振られたときも抑えやすいと思ってしまう。

でも、これは、RKのマシンとライディングの進化が今日的なものに近付いていることに対して、ライポジはそこまで進化していないということかもしれない。第1世代のR750よりも、マシンをガチッとダイレクトに感じ、フロントの接地点も乗り手の近くにあって、回頭性に勝るのだから、もっとライダーが積極的に動くことで、ポテンシャルを引き出せるというわけだ。

最高出力120psを11,000rpmで発揮し、レッドゾーンが13,000rpmから始まるエンジンは、回してパワーを引き出す高回転型だ。ヘアピンでは今のマシンのように2速では十分な駆動力が得られず、1速に落とす必要がある。RKはキャブもサーキット向きに大径化されており、低中回転域のレスポンスは緩慢との印象も避けられない。

はっきり言って、最新の600のほうが柔軟なぐらいである。これはRバージョン(RR)だとは言え、レーサーレプリカブームが最高潮に達していた当時のモデルには、少なからずこうした傾向があって、それをヨシとしてきたのだ。

しかし、その気になれば、使いきることのできるパワーを引き出し、無心に走る面白さがある。これは、乗りやすくなった今のマシンが忘れている魅力でもある。ハンドリングも同様で、今のマシンに繋がる特性を垣間見ることができても、しっかり走らせるには、やるべきことを確実にこなしていく必要がある。

今のように、ブレーキングを遅らせてコーナーのインに向かって突っ込むのは難しく、確実に止め、曲げてやらないといけない。高速コーナーに向けてスロットルを絞って寝かし込んでいくだけでは、思い通りにラインをトレースできず、しっかり荷重と姿勢変化をコントロールしないといけない。

この試乗車はブレーキホースが換装され、タイヤにはBT-016が履かされており、その点でオリジナルよりも改善されているはずだが、今のマシンのようには行かない。

ここ四半世紀のバイクの進化を知っているだけに、もっと高剛性を、もっと低重心でマスの集中化を、もっとライポジに自由度を、もっといいサスを、などとヘルメットの中で叫んでしまうのだが、一方で、果たしてそれがいいのだろうかとの思いも過ぎる。このことは、このRKにカスタム化の手を入れる時の、大きなポイントにもなろう。

新型車に乗るたびに、僕自身、自分がうまくなったような感動を覚えてきた。高水準の走りを、楽にこなすことができる。悪戦苦闘することがライディングの醍醐味だとは言わないが、その半面、高性能バイクが人間にとって遠い存在になってきたことも否めない。

その後のGSX-Rは、1992年の水冷化にともないシリンダーピッチを短縮し、エンジンを低位置化、フレームもダブルクレードルのまま剛性アップ。1996年、フレームのツインスパー化の際にクランクケースを3分割とし、エンジンをコンパクト化。現在主流の下出しショートマフラーを率先して採用し、その後、3軸三角形配置のエンジンを積み、今日に至る。このような着実な進化は、創成期のマシンから積み重ねられてきたのだ。

こちらの記事もおすすめです

- 【スズキ GSX-S1000F 試乗記】これ一台ですべてをまかなえる、ある種の”アガリ”バイク試乗インプレ・レビュー

- スズキ GSX-R600(2015) – 20年以上の進化熟成を重ねたミドルスーパースポーツ試乗インプレ・レビュー

- スズキ GSX-R1000 – 調教された猛獣試乗インプレ・レビュー

- 【スズキ 新型カタナ試乗記事】約20年の空白期間を経て、蘇ったKATANA試乗インプレ・レビュー

- スズキ GSX-S1000 – GSX-Rの走りを真に公道で楽しめる!試乗インプレ・レビュー

- 【スズキ GSX-S1000 試乗記】過激な走りはそのままに、さらに懐を深く試乗インプレ・レビュー

- スズキ GSX-S1000F ABS – 甲乙が付けられない2台のGSX-S試乗インプレ・レビュー

- ストリートを楽しむオールラウンダーGSX-S750ABSをインプレッション試乗インプレ・レビュー