【Page7】YSR80エンジンを搭載したポッケの12V化

掲載日:2009年12月14日 特集記事 › 電気いじりはコワクナイ!

記事提供/2009年6月1日発行 モトメンテナンス No.83

電圧が高くなるとナ二が良いの!?発電用コイルの巻き直しによる6V電装バイクの12V化実践!

6Vが12Vになると、同じ仕事に必要な電流は半分になる。電流が半分になれば配線の電流ロスも減って配線抵抗が減少する。すると暗かったライトがグッと明るくなる。ここでは絶版小排気量車の安全性をアップする、12V電装へのモディファイ方法を紹介しよう。

教えて!電気先生~

笹崎彰一 Syoichi SASAZAKI

原2大好き、カスタム&チューニング大好きな笹崎さんは電気系エンジニア。バイクいじりは完全な趣味だが、ポッケ+TZR125エンジンとかMR80+RD125エンジンといった化け物?マシンやチャンバー自作など、常識にとらわれない遊びを楽しむ。6Vの12V化もお手の物で、手慣れた様子で12Vコイルを作ってくれた。

12V化したのはコレ

ビッグキャブとチャンバーでチューニングしたYSR80用エンジンを搭載して、前後6インチタイヤを10インチ化した、小さいくせにイヤらしいほど速い笹崎ポッケ。巻き直しコイルで安定して12Vを取り出し、ピカッと明るいヘッドライトで前を走るビッグバイクにプレッシャーをかける!?

頼りなく安定感のない6V電装を12V化したいと考えているオーナーは多いだろうが、そこにはいくつかの条件がある。まず第一に発電電圧が12V以上あること。次にレギュレートレクチファイアを採用して12Vバッテリーを搭載すること。最後に電球などを12V仕様に変更することだ。最も重要なのは、発電電圧が12Vを超えることだ。

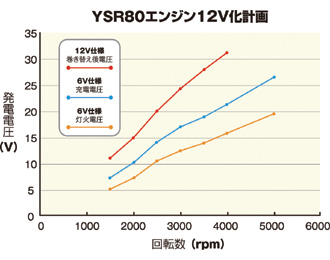

YSR80の6Vエンジンを12V化するにあたって、笹崎さんはYSRの発電能力を調べてみた。上のグラフは無負荷の状態で比較したものだが、純正6V仕様のチャージコイル(青線)は2500回転以上でないと発電電圧が12V以上にならないことが分かる。また、ライティングコイルが12V以上発電するのは3000回転以上であることも分かった。これでは12Vバッテリーを積んでも、低回転領域ではまったく充電できない。

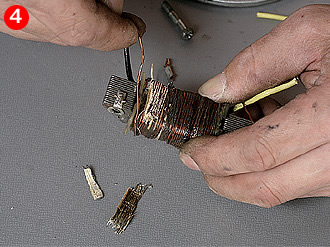

そこでアイドリング近辺から十分な発電能力を獲得するため、コイルを巻き直すことにした。コイルの特性として、コアに巻き付ける回数と発電電圧は比例関係にあるので、純正コイルの巻数を調べることで、一巻きあたりの発生電圧を知ることができる。巻数を数えながらコイルをほぐすのは手間のかかる作業だが、先に測定した電圧と合わせれば、12Vの発生電圧を得るために必要な巻数が分かるという仕組みだ。

今回は、ライティングコイルとチャージコイルをひとつにまとめて12Vバッテリーを充電して、ウインカーやホーンに加えてヘッドライトやテールライトなど、すべての燈火類をバッテリーで点灯させることにした。従来のように、ヘッドライトやテールライトはたいなら、12Vを発電できるコイルをふたつ巻けば良い。しかし、せっかくバッテリーを積むのだから、安定したバッテリーで点灯したいと考えたのだ。

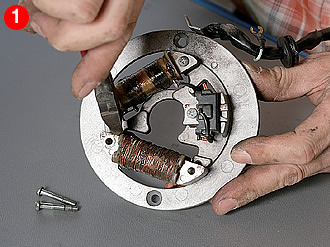

クランクシャフトからフライホイールを抜き、クランクケースからコイルベースを取り外す。上のコイルがCDI用のソースコイルで、下がライティング&チャージ一体式のコイル。

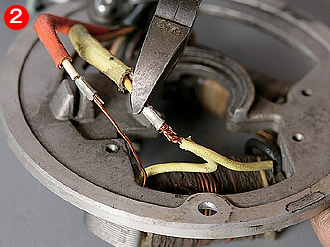

コイルベース裏側で、加工するコイルのハーネスを切断する。黄色の被覆をかぶった方がライティングコイル、オレンジ色の被覆はチャージコイルだ。表側のアースコードも切断する。

2本の線が取り出されていることからも、2種類の働きをするコイルが巻かれていることが分かる。ライティングコイルの方が、チャージコイルに比べて線径が太く、巻数が少ない。

2本の線が取り出されていることからも、2種類の働きをするコイルが巻かれていることが分かる。ライティングコイルの方が、チャージコイルに比べて線径が太く、巻数が少ない。

YSR80の場合、笹崎さんはチャージコイルの巻数は187回と突き止めた。他の機種で突然500回転、1000回転となることはないから、途中で投げ出さず1周ごとにカウントを重ねよう。

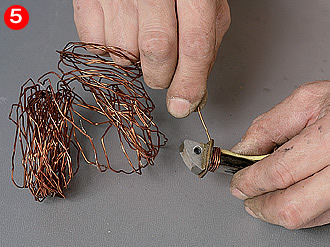

細くて巻数が多いのがチャージコイル。新たに製作する12V仕様ではライティングコイルを廃止するので、途中で途切れることなく1本の線を300回以上巻くことになる。

ここでチャージコイル用エナメル線の線径を測定すると、¢0.84mm(被覆込み)と分かった。12V化することで電流は半分になるから、線径を細くすることが可能だ。

巻数を増やすとコイルの直径が太くなるが、ローターの内側に擦るようでは困る。そこで細径化のメリットが出てくる。純正コイルより余計に巻いても、クリアランスを確保できる。

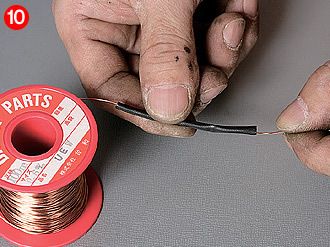

笹崎さんが使用したのは線径φ0.6mmのポリウレタン被覆銅線。100m巻のボビンで数台分のコイルが巻ける。そんなにあると、なんでもかんでも12V化したくなってしまう。

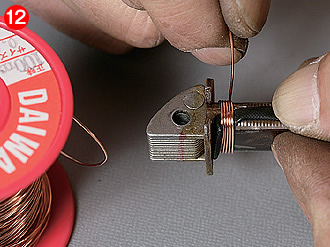

コアの芯部を横断して、巻き付けるポリウレタン線の下敷きになる部分には保護チューブを通して、これから巻き付ける線との間で短絡をおこさないように養生しておく。

コア両端の絶縁板が倒れないように押さえながら巻き始める。角部分は被覆を傷つけないよう、しかしシャープに曲げる。コアに対する巻き方は純正通りでも反対向きになってもかまわない。

一周したら隣の線にぴったり密着させて、隙間を空けないように巻き進む。300回巻きは遙かなる旅? なので、笹崎さんは10回ごとに線の表面にマジックでチェックマークを入れていた。

- Page1電気いじりはコワクナイ!!

- Page2カワサキZ1 / Z2の充電系コンディション確認

- Page3カワサキZ1/Z2の充電系アップデート

- Page4「自作FI」は次世代電気カスタムの最先端だ!!

- Page512V化&CDI化されていたエルシノア

- Page66Vバイクの現状考察

- Page7YSR80エンジンを搭載したポッケの12V化

- Page8コイルの巻き数アップで安定感のある12V化を実現!

- Page9アイドリング回転から12V以上を発電!

- Page10テスター片手に実装回路を確認&モディファイ

- 【前の記事へ】

【Page6】6Vバイクの現状考察 - 【次の記事へ】

【Page8】コイルの巻き数アップで安定感のある12V化を実現!

こちらの記事もおすすめです

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!