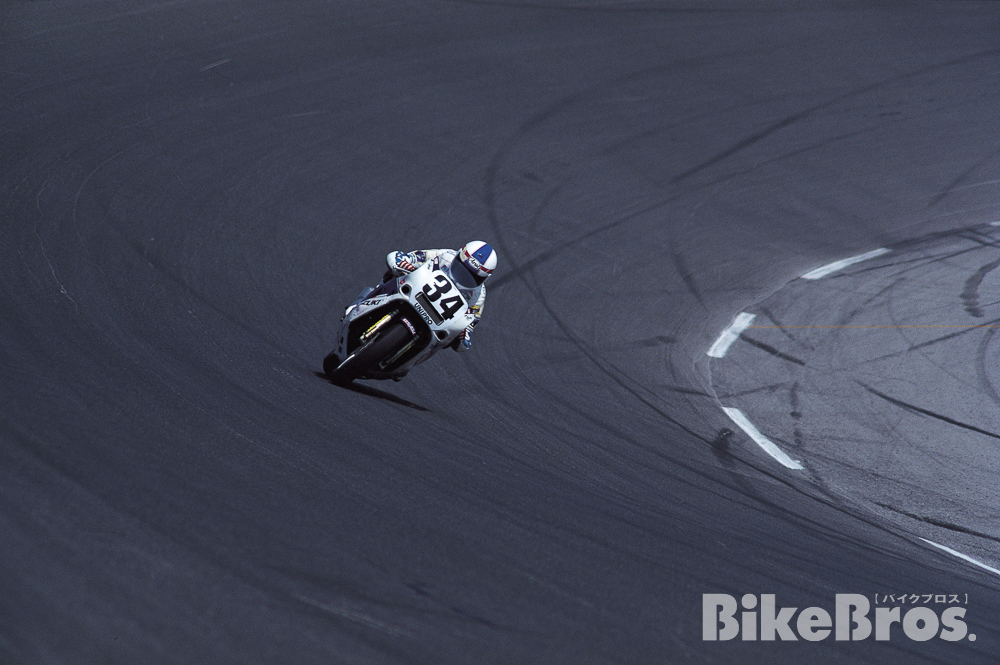

唯一、1988年型GSX-R750Jで出走したK・シュワンツ。ここは東31度バンクから駆け下りて一度ほぼフラットな直線区間となるあたり(その後グランドスタンド前の18度バンクに上がる)。強烈な縦Gがかかるため、前後サスペンションはボトムしてしまう。

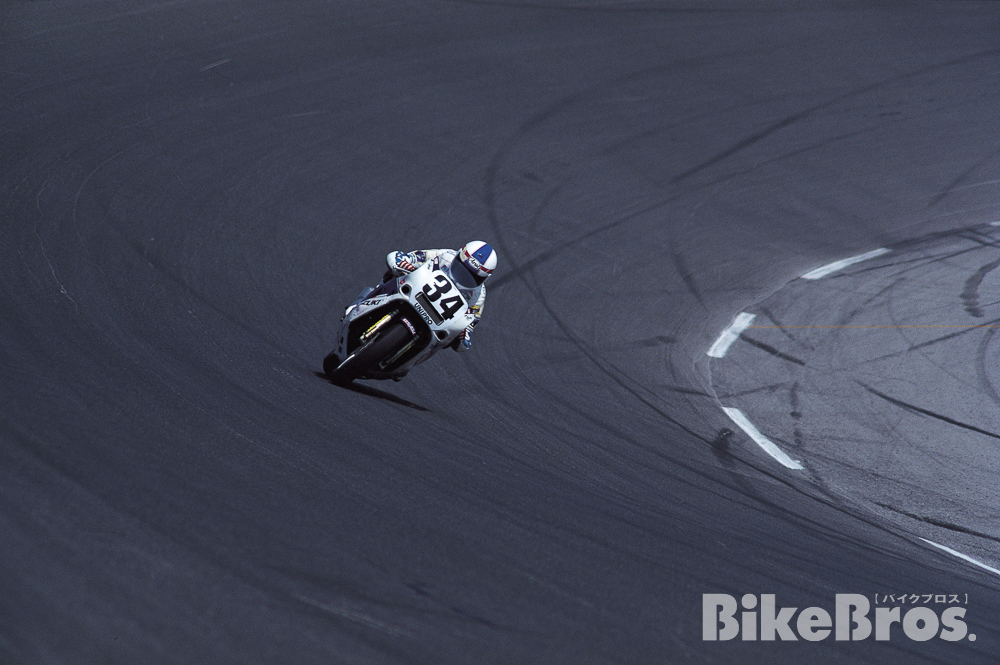

唯一、1988年型GSX-R750Jで出走したK・シュワンツ。ここは東31度バンクから駆け下りて一度ほぼフラットな直線区間となるあたり(その後グランドスタンド前の18度バンクに上がる)。強烈な縦Gがかかるため、前後サスペンションはボトムしてしまう。

1988年シーズンも、いつものようにデイトナ200マイルから世界中のロードレースシーンが始まった。デイトナ200が、2ストローク750cc/4ストローク1025ccのフォーミュラ1からスーパーバイク(4気筒750cc)になって4年目を迎えた。ヨシムラスズキは、ケビン・シュワンツに最新の1988年型(GSX-R750J)を、ダグ・ポーレン、スコット・グレイ、そして日本から挑戦の大島行弥に従来型を与えた。K・シュワンツはスポット参戦で、このデイトナの後、スズキRGV-Γでペプシスズキら世界GP500へフル参戦する。また、大島は「全日本チャンピオンを獲ったらデイトナへ連れて行ってやる」というPOPの約束の第3弾(第1、2弾は辻本聡が使った)で、1987年全日本TT-F1チャンピオンのご褒美だった(もちろんスポット参戦だ)。

GSX-R750Jは4気筒750ccクラスでは、他に例を見ないショートストロークで、1988年当時φ73mmは異例だった。φ72mmでさえ少なく、1993年型ヤマハYZF750R/SP、1994年型ホンダRC45、1996年型スズキGSX-R750Tに採用されたが、φ73mmは1996年型カワサキZX-7R/RRまで待たなければならない。

1988年型Jは、ギリギリにAMAのホモロゲーションを取得したが、開発が間に合わずK・シュワンツ1人にしか準備できなかったというのがヨシムラの本音だった。ボア×ストロークが従来型はφ70×48.7mm、749.7ccだったの対して、1988年型Jはφ73×44.7mm、748.3ccと超ショートストロークで、φ73mmは750ccクラスでは経験したことがないビッグボアだった。AMAでは1mmオーバーサイズピストンが許されていて(ストローク変更不可)、従来型だとφ71mmピストンを使った770.86ccで、辻本は「TT-F1よりパワーがあってオモシロイ」というほどだった(TT-F1は補修用にボアアップして1%排気量アップ可)。たった20cc、されど20ccなのだ。ともかくφ73mmショートストロークの開発はなかなか上手くいかず、デイトナバイクウィークを迎えてしまった。

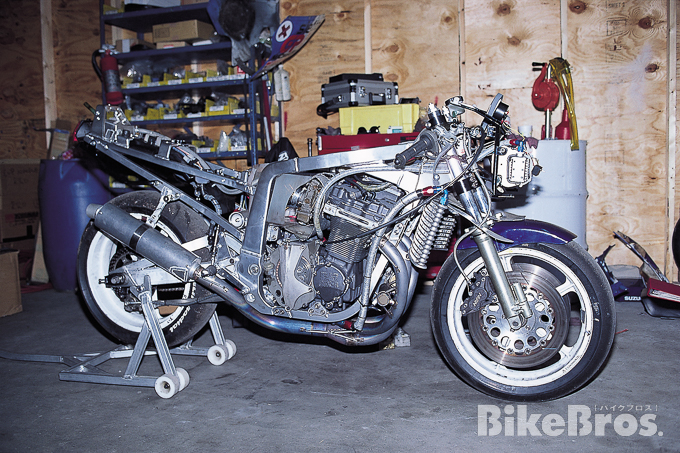

K・シュワンツ用GSX-R750Jは、前後17インチのミシュラン(ラジアル。F:12/60-17、R:18/67-17)。ホイールはテクノマグネシオ製マグネシウム。オイルクーラーは、フロントカウル部がシリンダーヘッド冷却用で、湾曲した大型が潤滑用。キャブはマグネシウム製ミクニ箱型フラットバルブ強制開閉式φ40mm。スロットルバルブをスムーズに作動させるためソロバン状のベアリングが付く。クラッチは乾式。マフラーはデュプレックスサイクロン4-1。エキパイ(φ42.7mm)とテールパイプがチタンで、サイレンサーシェルがアルミ。

するとショートストローク高回転型でハイパワーなハズなのに、パワーがない。ケビンは

「外周路で1秒ロスするけど、インフィールで2秒得する」

と言う始末だ。事実1988年型Jのアルミダブルクレードルフレームは、従来型よりも断然高剛性で、K・シュワンツが言うようにシャーシ性能は高い(スーパーバイクはメインフレーム変更不可、スイングアーム交換・改造可)。

デイトナの計時予選(Qualifying Timed Practice)は、トップ10のスターティンググリッドを確定し、11~60番グリッドは50マイルのヒートレースの結果で、61~75番グリッドは計時予選タイムで、それ以下は計時予選タイムと前年ランキング(キャメルプロシリーズ)で決まる独特の方式だ。

そして計時予選でK・シュワンツの出したポールポジションタイム1分55秒110は、残念ながら前年フレディ・スペンサー(HRC製ホンダVFR750F)がマークした1分54秒572に及ばなかった(F・スペンサーは決勝欠場)。2番手ババ・ショバート(アメリカンホンダVFR750F・1985~1987年グランドナショナルチャンピオン・ダートトラック)、3番手D・ポーレン、4番手大島(1分57秒007)、S・グレイとヨシムラ勢が上位を占めた。状況は違うが、前年に辻本が1分55秒765を出しているから、それに届かなかった大島は、4番手タイムにも喜んでいない。

ただ、K・シュワンツは、レースウィークに入ってすぐの火曜日午後のフリー走行で、バックストレッチと東31度バンクの中間にあるシケインで、芝のラフにはみ出して転倒。左手首と右足首を痛めてしまっていた。本人は、痛いだけでライディングに影響はないと言うが……。

「ヨシムラの連れて来る日本人はみんな速い」と1986、1987年の辻本に続いてアメリカで高評価だった大島。従来型GSX-R750で臨む。タイヤはK・シュワンツと同じミシュラン。AMA以外の海外ライセンスのライダーじゃ、以前は3桁ゼッケンだったが、1988年から黄色地の2桁になった。

金曜日に行われる50マイルヒートレース(15ラップ)は2組に分けられていて、ヒート1は計時予選の奇数順位(PP、3番手、5番手……)でK・シュワンツ、D・ポーレン、S・グレイなどが、ヒート2は偶数順位(2番手、4番手……)でB・ショバート、大島などが出場する。

ヒート1は、K・シュワンツ、D・ポーレン、S・グレイのヨシムラ勢にマイク・ボールドウィン(プライベートVFR750F)が割って入る。その中からK・シュワンツが抜け出し独走し優勝。2位D・ポーレン、3位S・グレイで、ビクトリーレーンをヨシムラ勢が独占した。

ヒート2は、B・ショバートが飛び出し、リードを奪う。大島は2ラップ目でアンデルス・アンデルセン(スズキスウェーデン)を抜いて2位に。B・ショバートは、ヒート1にケビンがマークした1分57秒台を上回る1分56秒台を出して攻めるが、大島と3秒差になった7ラップ目のターン2で転倒リタイアしてしまう。大島は難なくトップへ。そして何と15ラップで、2位に約17秒も大差を付けて優勝。前年の辻本(ヒート1・10ラップ)に続いての日本人50マイルウィナーとなった。

200マイル決勝、レース序盤のデイトナのインフィールド。トップD・ポーレン、2番手大島、3番手K・シュワンツ。キャメルチャレンジは、D・ポーレンが賞金王の異名の通り5ラップ終了時にトップで通過し10,000ドルを獲得。

日曜日の雨でスケジュールが押し、本来は200マイル決勝前に5ラップで行われるはずだった賞金レース“キャメルチャレンジ”は、200マイル(57ラップ)の最初の5ラップに組み込まれた。資格は各50マイルヒートレースの上位3名計6名で、1位10,000ドル、2位2,500ドル、3位2,000ドル、4位1,500ドル、5位1,000ドル、6位500ドルと1位の賞金が破格に高額だった。つまり、賞金がほしければ200マイルの57ラップの決勝で、オープニングの5ラップ終了時点で1位になる必要がある。

その200マイル決勝は、スタートから異常な雰囲気だった。まず、ウォームアップラップで2番グリッドのB・ショバートのホンダV4が、キャブレターか、そこへ繋がるフューエルホースのどこかにヴェーパーロックを起こしストップ。アメホンのヘルパーに入っていたモトクロススター、リック・ジョンソン(1986、1988年スーパークロスチャンピオン)が全開で押してグリッドにマシンを戻したが、スタートは最後尾だった。

D・ポーレンは1988年に初めて大型契約を得た。フルシーズン保障されたのは初めてだった。賞金稼ぎから契約ライダーへ。GSX-R750は従来型だが、新型よりパワフルで、それもあってキャメルチャレンジではK・シュワンツを振り切ることができた。タイヤはダンロップ。

そして、まず5ラップの超スプリントレースが始まった。1分57秒前半はハイペースで、57ラップの長丁場を走り切るためのペースではない。K・シュワンツ、D・ポーレン、大島、S・グレイ、A・アンデルセン、ギャリー・グッドフェロー(ドンニットスガノレーシング)らGSX-R勢が激しく争う。その中からケビン、ダグ、大島が抜け出し、そして、D・ポーレンが約1車身差でK・シュワンツを押さえてトップで18度バンクにあるフィニッシュラインを通過して10,000ドルを獲得。3位は大島。

「あくまで200マイル制覇が目標だった」

と言ったK・シュワンツは、テキサス在住の先輩D・ポーレンにキャメルチャレンジを無理せず“譲った”感じだった。スズキから高い契約金でGP500のエースのシートを得たK・シュワンツ、ローカルレースの賞金王からヨシムラでやっとフルシーズンの契約を獲得したD・ポーレン。2人を取り巻く境遇の違いが、最初の5ラップに現れていたように思う。

その後、K・シュワンツ、D・ポーレン、大島はレースをリードし合い、大島がトップでフィニッシュラインを越えるラップもあった。K・シュワンツがペースを1分56秒台に上げ、逃げ始めた12ラップ目のターン1で、大島が転倒。何とか再スタートできたが、大きく遅れてしまった。レースウィークに入ってからずっとフロントまわりに不調を訴えていたが……。

トップK・シュワンツ、2番手D・ポーレン、3番手S・グレイ。19ラップ、トップのK・シュワンツが1回目のピットイン。10秒のガスストップのみ。その間にトップはD・ポーレンに。そのD・ポーレンは次のラップにピットインし、ガス補給とリアタイヤ交換を行ったが、その際リアアクスルの脱着に手間取り、通常の作業時間より10秒以上かかってしまう。D・ポーレンがコースに復帰したとき、トップK・シュワンツとの差は24秒にまで広がってしまった。

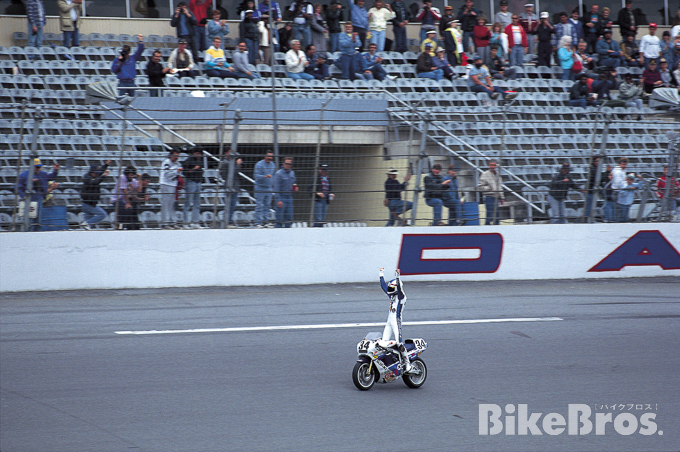

2位に90秒、3/4周の大差をつけて1988年デイトナ200で初優勝したK・シュワンツ。観衆の声援に応えるが、ここはグランドスタンド前の18度バンク、両手放しでスタンディングは、実はバランスを取るのが難しい。

K・シュワンツは、38ラップ目に最後尾から5位まで上がっていたB・ショバートをラップダウン(周回遅れ)にしてしまう。39ラップ、K・シュワンツは2回目のピットインを余裕を持って行った。ガス補給と、今度はリアタイヤ交換もした。そして、そのまま独走。2位に90秒の差を付けて、ついに母国最後のビッグレースを制覇した。

「本当にうれしい。序盤は混戦だったけど、後はすべてがスムーズに上手くいった」

とK・シュワンツ。

2位はD・ポーレン。獲得総額は20,820ドルで、優勝したK・シュワンツの18,435ドルを上回った。そう、キャメルチャレンジの10,000ドルが効いたのだ。3位はB・ショバート。大島は51ラップで45位というリザルトに終わった。

「フロントの挙動がおかしくて、1コーナーでキレ込んじゃって……。情けないけど、後はもう完走狙いで。もっとトレーニングしなきゃダメですね」

と大島。残念な結果だったが、速さと可能性は見せたデイトナチャレンジだった。

1988年デイトナ200のビクトリーレーンで本当に嬉しそうな3人。D・ポーレン(左)はフルシーズン契約になって初の仕事を2位で終えた満足感で、不二雄は1981年のW・クーリー以来のデイトナ制覇で、さらにGSX-R750での初制覇で、しかも1-2位だったから大喜び。K・シュワンツは最後の母国最大のレースを優勝で終え、決別と新たな挑戦の期待感が入り混じった清々しさで、3者3様の笑顔がこぼれる。

その後、AMAスーパーバイクシリーズは、D・ポーレンとB・ショバートの一騎討ちとなった。まず開幕戦デイトナがD・ポーレン2位、B・ショバート3位。第2戦ロードアトランタがD・ポーレン2位、B・ショバート優勝。第3戦ラウドンがD・ポーレン優勝、B・ショバート2位。第4戦エルクハートレイクがD・ポーレン優勝、B・ショバート2位。第5戦ラグナセカがD・ポーレン2位、B・ショバート優勝。第6戦ミッドオハイオがD・ポーレン6位、B・ショバート優勝。第7戦シアーズポイントがD・ポーレン優勝、B・ショバート2位。優勝回数は3回ずつ両者同じ。ポディウムはD・ポーレン6回に対して、B・ショバート7回。チャンピオンシップはD・ポーレンが117点で2位、B・ショバート121点でチャンピオンとなった。この差は、6戦ミッドオハイオで、D・ポーレンがPPを取りながらポディウムに上がれなかったことにあった(PPは7戦中6回。残る1回はK・シュワンツ)。逆にB・ショバートは、開幕戦デイトナで、ウォームアップラップでストップして最後尾スタートながら、諦めず追い上げ3位になったことが効いた。

このAMAスーパーバイクの結果で、D・ポーレンは大偉業を逃してしまった。D・ポーレンは1988年シーズン、AMA600スーパースポーツ(北米名Katana600/欧州名GSX600F)で9戦2勝してチャンピオンに、AMA750スーパースポーツ(GSX-R750)で9戦5勝してチャンピオンになっているから、もしAMAスーパーバイクでチャンピオンになっていたら史上初のトリプルクラウンを獲得していたことになる。たった4点差だった。たしかにD・ポーレンの1988年は超多忙だった。AMAでは3クラス参戦、全日本へのスポット参戦、鈴鹿8耐参戦と、ローカルレースでは年間80レース以上出走していたことになるが、トップレースでこれだけのレースを走れるのは、D・ポーレンの類稀な才能と体力があってこそだった。それにしても、惜しい……。

住所/神奈川県愛甲郡愛川町中津6748

営業/9:00-17:00

定休/土曜、日曜、祝日

1954年に活動を開始したヨシムラは、日本を代表するレーシングコンストラクターであると同時に、マフラーやカムシャフトといったチューニングパーツを数多く手がけるアフターマーケットメーカー。ホンダやカワサキに力を注いだ時代を経て、1970年代後半からはスズキ車を主軸にレース活動を行うようになったものの、パーツ開発はメーカーを問わずに行われており、4ストミニからメガスポーツまで、幅広いモデルに対応する製品を販売している。