【Page6】6Vバイクの現状考察

掲載日:2009年12月14日 特集記事 › 電気いじりはコワクナイ!

記事提供/2009年6月1日発行 モトメンテナンス No.83

バッテリーは6Vでもオルタネータの立ち上がり電圧は10Vオーバー!!12V化の前に6V仕様の特性を知ろう。

ヘッドライトが暗い、ウインカーの点滅が弱々しい、蚊の鳴くような音のホーンなど、6V電装の評価は総じて低い。そんな6Vは捨てて、さっさと12V電装に変更したい!というサンメカは多いが、その前に6V車の実情をおさらいしてみたい。

1960年代から80年代にかけて、若いライダーのエントリーバイクといえば原付&原付二種だった。そして多くの機種の標準的電装仕様といえば6Vだった。当時はそれがスタンダードだったのだろうが、今となってはライトが暗い、ウインカーがちゃんと見えない、交換用のバッテリーや電球が入手しづらいなど、評価はあまり芳しくないようだ。では6V車にはどんな特徴があるのだろうか。それを知るには、電装系の基礎を押さえておくことが大切だ。

まず、6Vと12Vで同じ仕事、例えば25Wのヘッドライトを点灯させると、仕事W=電圧V×電流Aという式が成り立つため、12Vなら約2Aの電流が流れる。それに対して、6Vだとその倍の4Aが流れる。電流が大きくなると必要な配線の断面積は倍になり、そうしないと効率が悪くなる。逆にいえば、12Vの方が小さい電流で効率の良い仕事ができる。6V車の電装を機能で分類すれば、点火系統、照明系統、充電系統となる。小排気量車の場合、ヘッドライトやテールランプ、メーター照明といった照明系統はオルタネーター内のライティングコイルで発電された「交流」によって点灯する。一方、ウインカーやブレーキランプ、ホーンなどはバッテリーからの「直流」を電源として作動する。バッテリーを充電するのは、チャージコイルの交流をレクチファイアで整流した直流だ。そして、ほとんどの6V車が整流用のレクチファイアはあっても、電圧制御を行うレギュレータを持たないのが12V車との大きな違いである(一部にレギュレートレクチファイアを採用する6V車もある)。チャージコイル、ライティングコイルともに、エンジン回転の上昇に比例して発電電圧は高まるが、その電圧制御のために「バッテリーをレギュレータ」として利用しているのだ。

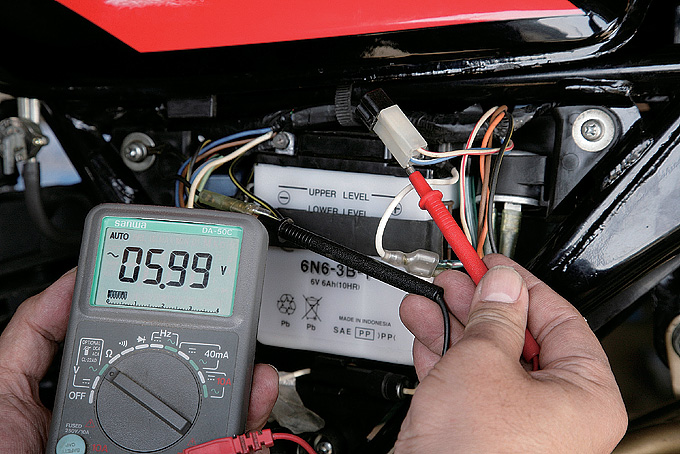

基本的には、バッテリーが6V以下の時は充電し、6V以上になったらそれ以上電圧を上げないようにするはずなのだが、テストに用いたカワサキAR80の例では5000回転時のバッテリー端子を測定すると充電電圧は8V近くまで上がっていた。これでは、バッテリーが過充電状態になってしまう。道交法による原付クラスの制限速度はさておき、実際に交通の流れに乗って走ろうとすれば、エンジンが勢いよく回っている時間も少なくない。日常的に過充電状況が続くことで電解液中の水分が揮発して液減りが起こり、電解液面がロアレベルを下回っていたということもあるはずだ。その状態が長く続けば、バッテリーの性能は著しく低下して、放電も充電もできなくなってしまう。すると、ウインカーやホーンの機能が低下したり、動かなくなる。6V車のバッテリーが上がりやすいといわれるのは、レギュレータ-を持たず過充電状態になりやすいことが原因だったのだ。

そしてバッテリーが上がると厄介なのは、電圧を制御するレギュレータ機能を失うことで、発電電圧はエンジン回転数に比例して、コイルの能力いっぱいまで上昇してしまう。ARの場合、レクチファイアを外してバッテリーが機能しない状況を作ったら、ヘッドライトスイッチ部分の電圧は13Vを超えてしまった。これでスイッチを入れたら、6V用電球はひとたまりもなく切れてしまう。つまり、6V仕様車の電気コンディションを維持するには、何はなくとも「バッテリーの維持管理が重要」になるというわけ。逆にいえば、バッテリーの液量チェックをマメに行い、レギュレータ機能を損なわないように気を付けてやれば、少なくとも走行中に次々とライトが切れる~!という悲劇は回避できるはず。それでもやはり、暗い、不安定という6V車のネガティブな部分を解消するために12V化を実践する電気好きサンメカは少なくない。そこで次ページでは、6V車の12V化実践例を紹介しよう。

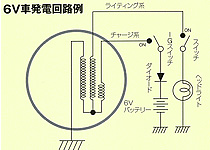

AR80発電系回路図

左の図とその下の写真は、充電・照明系統の回路図の一例と、カワサキAR80のコイルである。図のコイルのうち、ヘッドライトにつながるのがライティングコイル、バッテリーにつながるのがチャージコイルだ。下の写真にあるふたつのコイルのうち、右の黒っぽいのは点火系のソースコイルであり、左の赤銅色のコイルにチャージコイルとライティングコイルが巻かれている。ここでチャージコイルからバッテリーにつながる回路から開くと(バッテリーが上がって充電できなくなると回路が開いているのと同じことになる)、コアを共有するライティングコイルの能力がアップして発電電圧が上昇する。ホンダモンキーやエイプなど、現行の小型車でもライティングコイルからの交流でヘッドライトを点灯する機種もあるが、レギュレートレクチファイアで電圧制御を行っているので、エンジンを回しすぎて電球が切れるということはない。

- Page1電気いじりはコワクナイ!!

- Page2カワサキZ1 / Z2の充電系コンディション確認

- Page3カワサキZ1/Z2の充電系アップデート

- Page4「自作FI」は次世代電気カスタムの最先端だ!!

- Page512V化&CDI化されていたエルシノア

- Page66Vバイクの現状考察

- Page7YSR80エンジンを搭載したポッケの12V化

- Page8コイルの巻き数アップで安定感のある12V化を実現!

- Page9アイドリング回転から12V以上を発電!

- Page10テスター片手に実装回路を確認&モディファイ

- 【前の記事へ】

【Page5】12V化&CDI化されていたエルシノア - 【次の記事へ】

【Page7】YSR80エンジンを搭載したポッケの12V化

こちらの記事もおすすめです

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!