スズキ GS400の特徴を知ろう!!

掲載日:2017年04月13日 車種別 特徴紹介

取材協力/ウエマツ 記事提供/絶版バイクス編集部

スズキ初の4ストローク400ccモデルとして登場したGS400は、ライバルメーカーのツインを凌駕するDOHCヘッドを採用し、好調なセールスを記録。1978年には星型キャストホイールを装備しつつも車体重量をスポークモデルと同じに抑えた“GS400E”がラインナップされ、さらに人気を加速させていった。しかし、空前のバイクブームの中、ミドルクラスにも4気筒の波が訪れはじめていた。並み居るライバルとの差別化を図るため、TSCCエンジンを搭載したGSX400Eが登場。1982年にはカタナをイメージしたスタイルにモデルチェンジを受けることで息の長いモデルとなったのだった……。そんな絶版車の、特徴とウィークポイントを見てみよう。

シリンダーヘッド

GS400はカムが直受けなので、クリアランス過大で異音が出ているケースがある。同様にカム側も摩耗が出やすい。ウエマツではカム端部を再メッキして再生することもあるそうだ。またカムは横方向クリアランスをシム調整できるので、これも調整している。

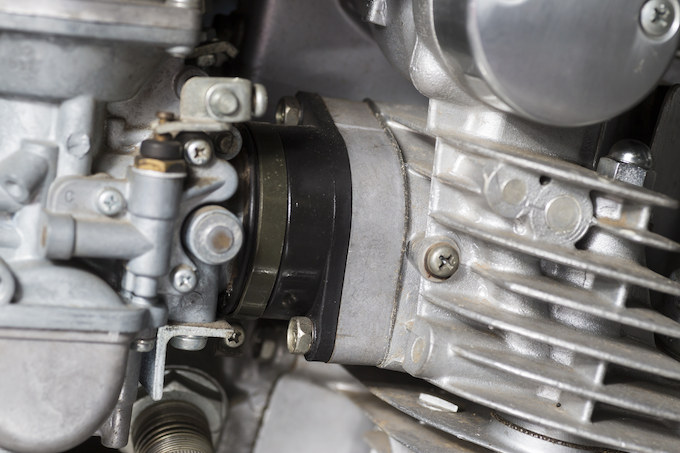

マニホールドマウント

インマニとシリンダーヘッドを繋ぐマウントが締め付けにより、歪んで二次エアを吸い込んでいることが多いそうだ。特に初期型の樹脂製に多い。アルミ製は補修部品がまだ出るので部品の心配は無い。

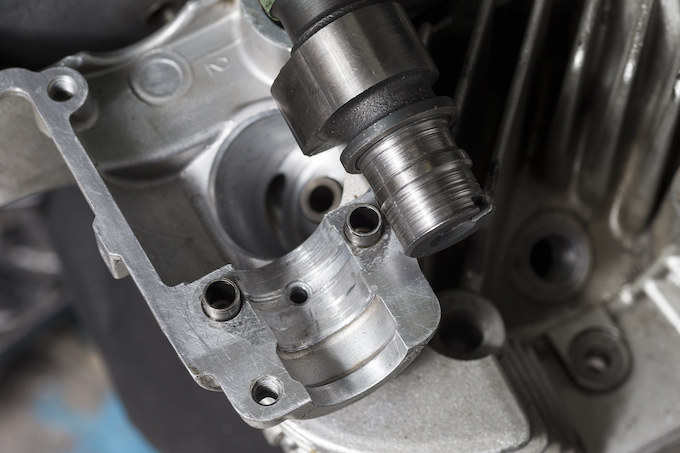

カムチェーンテンショナー

カムチェーンの偏摩耗によって、テンショナーが弾かれて戻ってしまうケースがある。テンショナーは強制固定もできるが、偏摩耗がある場合は、カムチェーンとテンショナーのセット交換を推奨。

ドレンボルト

ドレンボルトのネジ山はしっかりトルクがかかるのが4山くらいしかないので、規定トルク範囲内でやや緩めに締めないと嘗めることがある。ウエマツでは溶接修理で対処しているそうだ。

エンジンマウント

エンジンマウント下側は長いボルトを使うとケースを突き破ってしまうこともある。このボルトと共締めのエンジンガードが付いていた車両は、純正よりも長いボルトが使われているケースがあるので特に注意。

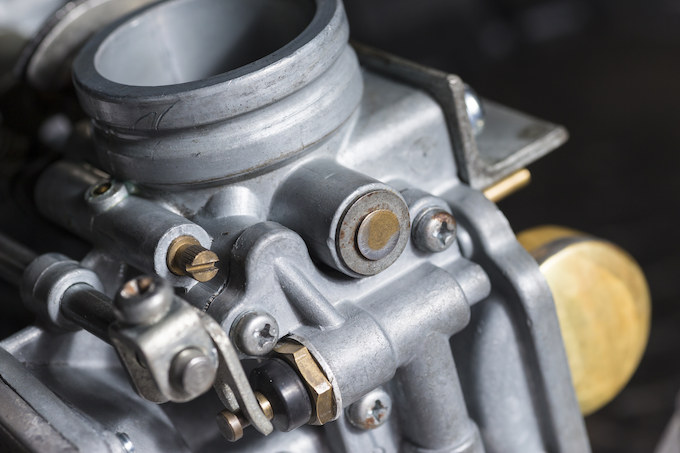

キャブレター

バタフライバルブのシャフト部分が摩耗して2次エアを吸い込み、不調に陥るものが少なくないそうだ。シール交換で対処できない場合、ウエマツではブッシュを製作して修理しているそうだ。

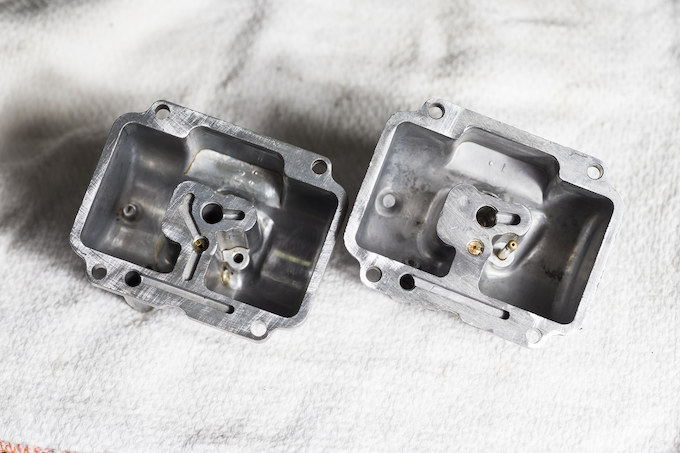

キャブレター

GS400のキャブは大きく分けて二種類ある。異なるタイプのボディとフロートチャンバーは混合気の通路が違うのでマッチングしない。自分で作業する場合は組み合わせに注意したい。

キャブレター

バキュームピストンのダイヤフラムが硬化していたり、穴が開いて調子を崩している実例が多い。だだし純正新品部品がまだ供給されているので、しっかり修理することが可能だ。

ブレーキペダルピボット

ブレーキペダルのピボットシャフト部分は鉄フレームで直受けなので摩耗によってガタが出ているケースが少なくないそうだ。日頃からグリスアップを欠かさないようにして、摩耗を防ぎたい。

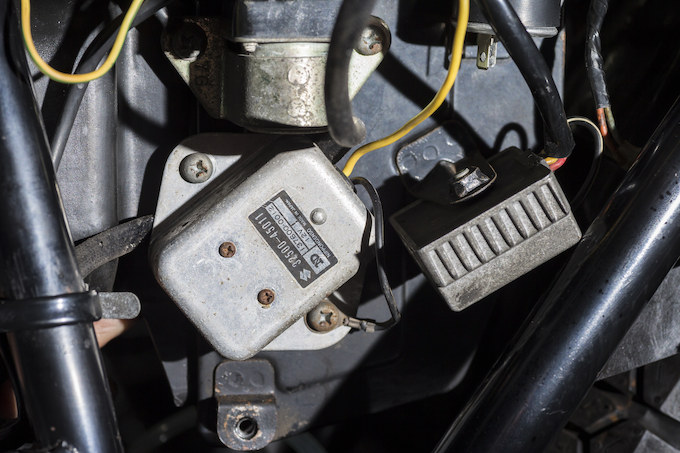

レギュレター&レクチファイヤ

レギュレターとレクチファイヤは別体式のタイプとなる。当時物純正品はいつ故障してもおかしくない年代に入ってきているので、現代的な一体式に交換するケースも多いそうだ。

ポイント

しっかり整備されていればエンジン不調の少ないポイント点火だが、ガバナースプリングの折損による進角不良などが比較的多いそうだ。ちなみにGS400用ウオタニSPⅡフルパワーキットは出ていない。

ジェネレーター

GS400は通常は2相交流だが、ヘッドライトスイッチを通って点灯と同時に3相交流となる回路を持っている。立ち上がりの電流が弱い場合は、常時三相交流回路に加工改造して対策することも可能だ。

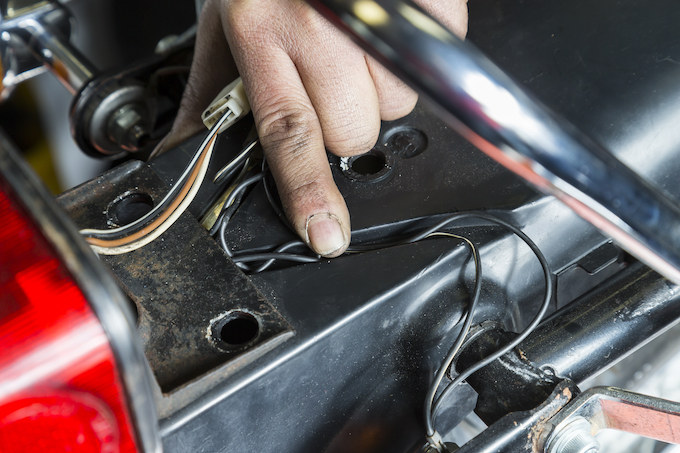

ウィンカーハーネス

テールフェンダーにはリアウィンカーの配線を通す溝がある。配線をここに通さずにテールカウルで挟んでハーネスが断線するケースが多いそうだ。分解、復元時は注意しよう。

クランクシャフト

大型バランサーシャフトを持つGS400のエンジンには、クランクの回転に合わせて振動を打ち消すようにクランクのギアとの合わせマークが存在する。これを知らぬまま組んでしまった結果、アンバランスになりむしろ振動が増幅されてしまっている中古車も存在するようだ。特に里帰り車に多いようなので、注意したい。

ミッション

ミッションはギアとシャフト部のブッシュがずれてシフト作動が重くなったり、入りにくくなるケースがあるそうだ。不良が発生した場合は中古良品のギアと組み替えて修理している。

ギアポジションインジケーター

当時のスズキ車ならではのギアポジションインジケーターは、一部の文字が点灯しない例が多い。補修部品は無く、修理は難しいので完動品にこだわりたいなら購入前に確認しておきたい。

関連記事をチェック!

- 【前の記事へ】

ビフォー60sの旧車の特徴を知ろう!!

こちらの記事もおすすめです

- 2013 AMA スーパークロス ラウンド17(最終戦) ラスベガス NV レースレポートモトクロス

- スズキ GSX400F/インパルス(1981)絶版ミドルバイク

- 2013 AMA スーパークロス ラウンド3 アナハイム2 CA レースレポートモトクロス

- 2013 AMA スーパークロス ラウンド6 サンディエゴ CA レースレポートモトクロス

- 2013 AMA スーパークロス ラウンド7 アーリントン TX レースレポートモトクロス

- 2013 AMA スーパークロス ラウンド2 フェニックス AZ レースレポートモトクロス

- スズキ GSX400E(1980)絶版ミドルバイク

- 2013 AMA スーパークロス ラウンド15 シアトル WA レースレポートモトクロス

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!

その他のバイクの特徴も見る

その他のバイクの特徴も見る その他の旧車バイク記事もチェックする

その他の旧車バイク記事もチェックする