ロードライダーインプレッション~ホンダCB1100~

掲載日:2010年07月05日 特集記事

記事提供/2009年5月1日発行 月刊ロードライダー 5月号

Report/和歌山利宏 Photo/徳永 茂

今ホンダが世に問う 普遍的なバイクの形

2007年の東京モーターショーで参考出品されたCB1100Fが、ほぼそのままのイメージで市販化された。それはバイク本来の持ち味を今に堪能させるものであった。

ライダーをも引き立てる

秀逸なデザインと性能

| 試乗中、街中のショーウィンドウに映る自分とバイクの姿を見て、結構カッコいいんじゃないかと思ってしまった。そればかりか、試乗後に自分の走りの写真を見ると、手前味噌ながら、これが悪くない。起きた上体が自然体で、まるで自分でないみたいに身体が大きく見える。身長161cmのライダーが1100ccのバイクに乗っているようには見えない。マシンはビッグバイクの存在感と空冷エンジンの美しさを放っていても、ライダーはそれに負けていないのだ。 これに乗ると最近のバイクでは、ネイキッドモデルでも上体が前傾し、セコセコとどこか無理しているみたいで、ややもすると乗せられているように見えてしまいがちだ。 つまり、見た目にもあくまで主役はライダーであって、バイクじゃないということである。実はCB1100に乗って感じる世界も、見た目と同様、自分が主役なのである。 それは、主であるライダーに対し、バイクは従の存在であるということ。バイクに乗せられているとか、バイクの動力性能や旋回性能にライダーが懸命に追従するのではなく、常に自分がマシンを導いている気分でいられるのだ。 そんなのは当たり前のこと、なんて言ってはいけない。ネイキッドモデルも含めた最近のスポーツバイクに乗って、「おおっ、すごい」と感じたとする。でも、それは、バイクがよく走るとか、曲がるといったことに感激しているわけで、主役のバイクにライダーが従っていることになるのではないだろうか。 最初は感激できても、ときにはそのことが鼻に付いたり、ライダーを疲れさせたりもする・・・・・・。自分が常にマシンをリードしていればいいが、ゆったりした気分で走ることはできない。また、慣れない人にとっては、楽しめないばかりか、不安になることだってあろう。 |

|

ところがどうだ、このCB1100では、あらゆる場面でマシンが出しゃばることがない。だから、まさに乗り手が主役になれる。

跨れば、もう、そのことを実感できる。足着き性が400ccのネイキッド並みなのはともかく、空冷ならではの低重心感と言うか、ドシッとした安定感があって、車体がグラッと倒れこみそうな不安がない。

そればかりか、わざと左右に揺すってやると、その動きに同調して、ステアリングがゆったりと左右に切れてくれる。マシンから倒れ込むことがなくても、故意に与えた動きにはしっかり応えてくれる。

停止時にそうであると、頭の中では、ゆっくり走り出しても同じように反応し、バランスを保ってくれるはずとの確信が芽生える。すると、上体が直立していることもあって、停止時でもリラックスした気分を保てるし、実際にトコトコと走り出せば、それだけでマシンを操っている実感に浸ることができる。自ずとワクワクしてくるというわけだ。

だから、極低速でのUターンなどの取り回しも、このCBは得意中の得意である。マシンは安定を保とうとしていても、お尻でマシンを傾けてやろうという入力が伝われば、ステアリングが切れて思い通りに取り回せるし、それが楽しくってしようがない。マシンが動いてくれるのを見守っているのではなく、操っている感覚に浸ることができる。それはハンドル切れ角は十分にあるのに、あまりの扱いやすさに、切れ角を小さく感じてしまうほどである。

これからすると昨今のバイクは、スポーツ性に偏重したあまり、止まるかどうかの極低速領域も含めた街中で使う領域での特性をないがしろにされてきたとも思えてくる。

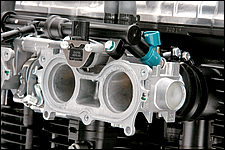

エンジンに関しても、このCBでは、スロットルも全閉状態からのわずかな操作に、リニアに優しくレスポンス。シャープに感じる領域は皆無で、だからと言ってダルに感じることもない。エンジンも性能をひけらかさず、従順にライダーの意思に追従してくれる。だから、リラックスした気分のまま、ナーバスになることなく、自信を持って1100ccのマシンを扱うことができる。

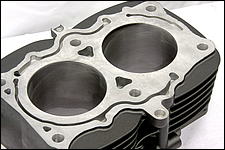

エンジン、シャシーでも追求されたゆったり感

| 最近の良くできたモデルでは、トップギヤでアイドリング回転で走れて、そこから一気に全開にしてもストールしないが、その点についても、このCBはさらに高水準だ。それも、極太トルクにマシンが走り過ぎることもなく、どんな状況でもエンジンが持ち堪えてくれるという感じで、乗っていてストレスがない。 トルク特性も4000rpmにトルクピークがあって、2~3000rpmを使って、街中で1100ccのトルクを生かして走ることができる。2000rpmと言えば、トップ5速でほぼ60km/hだ。気忙しさからも解放されて、日常走行を楽しむことができるのである。 レッドゾーン開始回転数も8500rpmと、昨今のバイクとしては異例の低さである。その回転数はCB1300SFも同じだが、総減速比はそれよりもロングで、さらに低い回転を保つことができる。いくらスムーズで扱いやすくても、高回転を保つことにはそれなりのストレスが伴うわけで、その意味でも走っていてリラックスできることになる。 そして、トルクピークの4000rpm付近に、スポーティな吹き上がり感があるも、全域で持続する加速感を楽しむことができる。これなら誰もがパワーに振り回されることなく、1100ccの余裕と底力を満喫できるはずである。 |

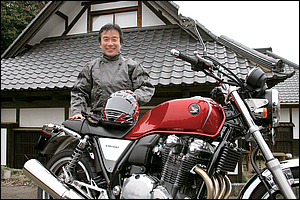

| 和歌山利宏:試乗会は千葉県酒々井町の酒蔵、まがり家をベースに行われた。旧家造りの建物に囲まれた環境にも、新しいCB1100は見事に溶け込んでいた。うーん、試乗後はゆったり飲みたい気分?になった |

走り味はすでに触れたように、低速域からしっとりとした安定感があり、それが高速域まで変わらない。俗に言うヒラヒラ感の対極にあるフィーリングとも言えるが、頑とその状態を維持しようという重さはない。コーナーや方向転換では、お尻で操ることに対して的確に応えてくれて、中高速コーナーでも低速取り回しで感じた世界が展開されることになる。

ハンドリングも、マシンから動きをひけらかすことはない。あくまでも主役である乗り手の意思に追従してくれるというわけである。

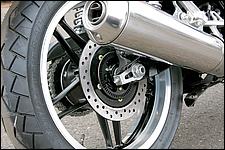

普遍的なネイキッドモデルとしてたたずまいを追求した結果、前後17ではなく、18インチとしたということだが、これはCB1100の走り味にとっても大正解であろう。

トラクション性能を求めて幅広としながら軽快感を出し、速さを追求した前後17インチが一般化した現在のバイクだが、この幅が細めの18インチタイヤは、我々が使う日常的のバイクにとって、忘れていた乗り手が主役になれる感覚にひと役買っていると思われるところだ。

スタイリングも普遍的なバイクを思わせるし、上体が起きて大型のハンドルに手を伸ばすライポジも、かつてのバイクらしいバイクのものである。「最近のバイクに乗っても、かつての面白さを思い出せない」とお嘆きの方にも、ぜひ乗ってもらいたいCB1100である。

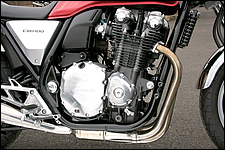

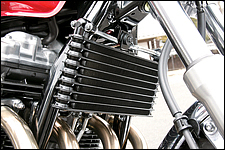

フレームは典型的な構成のダブルクレードタイプで、φ38mm径のダウンチューブが、エンジンを取り囲むループを描く。ダウンチューブのヘッドパイプへの突き合わせ部は、あえてプレートを介する構造とし、捻りの自由度を持たせている。また、エンジンとフレームのクリアランスを極力詰めて、コンパクト化を図っている。ホイールベースはCB1300SFよりも25mm短い1490mmで、キャスター角は2度寝た27度。シート高は15mm低い765mmで、サイドカバー幅が40mm狭くされ、良好な足着き性を得ている

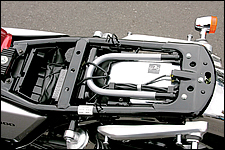

| シート下にU字ロック(別売)や車載工具、小物を収納できるスペースが設ける。シートレールには荷掛けフックも設けられる |

| 丸型のヘッドライト、スチール製のクロムめっきフェンダー、隅々まで往年のCBを偲ばせ、普遍的な作りとなっている |

- 【前の記事へ】

【Page3】バイク向けナビゲーションシステム - 【次の記事へ】

サス調整術 ~使ってみようサスペンション~

こちらの記事もおすすめです

- 2013 AMA スーパークロス ラウンド17(最終戦) ラスベガス NV レースレポートモトクロス

- 2014 AMA スーパークロス ラウンド17 ラスベガス NV レースレポートモトクロス

- 2013 AMA スーパークロス ラウンド2 フェニックス AZ レースレポートモトクロス

- 2013 AMA スーパークロス ラウンド11 インディアナポリス IN レースレポートモトクロス

- 2013 AMA スーパークロス ラウンド9 セントルイス MO レースレポートモトクロス

- 2013 AMA スーパークロス ラウンド10 デイトナ FL レースレポートモトクロス

- 2013 AMA スーパークロス ラウンド4 オークランド CA レースレポートモトクロス

- 2013 AMA スーパークロス ラウンド8 アトランタ GA レースレポートモトクロス

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!