V4「400」全盛、あの時代。

掲載日:2009年11月27日 特集記事

記事提供/2008年11月27日発行 絶版バイクス Vol.2

Text/K.Taguchi 田口勝己、A.KURITA 栗田 晃、R.TSUCHIYAMA 土山 亮

Photo/T. AKAMATSU 赤松 孝、本誌編集部

取材協力/本田技研工業株式会社

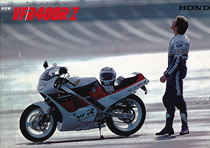

V4「400」全盛、あの時代。

1970年代後半から序々に高まっていったバイクブームは、80年代に入りホンダVSヤマハの「HY戦争」へと発展。そのメーカー競争の幕が閉じたその後もバイクブームは加速。90年代初頭まで、国内では素晴らしいセールスを記録した。そんなバイクブームの真っ只中に登場し、数多くのファンに愛されたモデルのひとつにホンダ水冷V型4気筒シリーズがあった。ここでは、レースシーンでも頭角を現し、我々バイクファンを熱狂させてくれたホンダの400cc版「Force V4」に注目。もう二度と登場しないであろう「超高性能ミドル」の世界を回想しよう。

勝つことすなわちヒットセールスの方程式は正しかった。

ホンダV4は「勝つため」に登場した!!

多くのライダーがツナギを着て峠に通ったあの時代・・・。2サイクルも4サイクルも様々なエンジン形式のマシンが極限まで性能を引き上げられていた。

そんな中で生まれたのがホンダのV4エンジンだ。生産効率を無視してまでも性能に拘ったエンジンはどんな意味を持っていたのだろう。

80年代前半、RZ250やRG250γなどに代表される軽量ハイパワー、レーサー譲りのスタイルの車両が発売されると、誰よりも速くコーナーを駆け抜けたいというライダーは、その憧れの対象を世界グランプリに向けた。それに呼応するようにメーカーはレーサー譲りのメカニズムの車両を発売する=ユーザーの趣向とメーカーの意向が完全と言って良いほどに一致していた時代でもあったのだ。

誰もが高性能なバイクに乗れる、そんな時代の到来は多くのライダーたちをサーキットへ向かわせた。彼らのレース熱は、市販者ベースの4ストローク400ccマシンが速さを競う「F-3クラス」が83年に全日本選手権のノービスクラスに誕生してから一層激しさを増す。当時の全日本では、ノービス・国際B級・国際A級それぞれの階級にF-3クラスが導入されていた。腕に覚えのあるライダーたちは、サクセスストーリーを夢見てノービスレースへ大挙して押し寄せるようになる。予選に数百人のライダーが集まるといった現象が起きたのもこの時期だ。翌84年からは国際A級・B級にもF-3クラスが導入され、各メーカーはワークス体制を敷きレースに臨んでいた。

ホンダも当初は並列4気筒マシンでF-3クラスを戦っていた(CBXベースのRS400R)が、84年にV型4気筒エンジンを搭載したレーサーRVF400を、トップライダーの走る国際A級のF-3レースへ投入する。A級のF-3クラス開設初年度こそヤマハFZR400Rに王者を奪われるものの、翌85年・86年と山本陽一選手のライディングにより2年連続でF-3クラスを制覇。更に87年には田口益充選手がシリーズチャンピオンに輝き、ホンダV4はF-3クラスで3連覇を果たすこととなる。誰もが速さに熱中した時代だけに「ホンダのV4は速い」と証明する十分な戦績はセールスにも貢献した。

このときなぜV4が速かったのか。ホンダV4のルーツを探っていくと、その起源は79年からWGPに挑戦していたNR500にたどり着く。NR500は、2ストローク全盛のWGP500ccクラスに、4ストロークで勝つために投入された楕円ピストンのV4エンジン搭載車である。結局好成績を残すことはできずに、WGPを82年に撤退することになるが、「レーシングエンジンとしてのV4」に関する優位性について、ホンダは82年の時点で既に多くを学んでいたはずである。

4気筒ながら2気筒並みにスリムな車体はバンク角が深い上に前面投影面積が少ないため最高速度向上に寄与、さらに理論上は1次振動がゼロとなる、90度V4のシリンダーレイアウト。そこにギヤ・トレーンのカム駆動方式を組み合わせることで、高回転までロスなく回せるエンジン。ホンダならではの独自性で作り上げたV4マシンは、ユーザーにとっては「レースで勝つため」のマシンとして映ったはずであり、耐久レーサー譲りのプロアームなどは、レーシングテクノロジーを身近に感じられる特別な装備だったに違いない。

当時のレースを知る人にはたまらない、V4独特のあの低く唸るようなエンジンサウンドは、勝つために生まれたホンダのレーシングスピリッツの咆哮なのである。

- Page1V4「400」全盛、あの時代。

- Page2あの時代のホンダV4が、熱く見える!!

- Page3初期トラブルが少なかったのもV4/400ccの特徴だった

- Page4ホンダV4エンジン

- Page5ホンダ RVF 1996

- Page684年85年の鈴鹿4時間耐久レースを連覇!!

- 【前の記事へ】

【Page6】84年85年の鈴鹿4時間耐久レースを連覇!! - 【次の記事へ】

【Page2】あの時代のホンダV4が、熱く見える!!

こちらの記事もおすすめです

- Yoshimura HEPTA FORCE TSS CYCLONE スーパースポーツモデルに異形7角形サイレンサーの魅惑のサウンドと新しいスタイルを特集記事&最新情報

- カワサキ「ザッパー系」至上主義 ~Z650の輝かしき系譜~特集記事

- 400マルチ、あの時代 ~自動二輪は中型に限る~特集記事

- SHOEI J-FORCE III BRAVEバイク用品インプレッション

- 「今・時・Z」KAWASAKI 900/Z1&750/Z2特集記事

- YOSHIMURA CAMSHAFT: A NON-STOP EVOLUTION

- 絶版カスタム「今尚斬新」 ~ホンダVF1000R、ヤマハRZ250ほか~特集記事

- カワサキ・ハチマル・空冷Z ~熱き「カワサキ魂」の記憶~特集記事

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!