ドライバーの種類と使い方 その1

掲載日:2011年01月25日 バイク基本整備のイロハ › 工具の使い方実践

組み立て式の家具や電動玩具の電池フタの固定など、バイクやクルマに限らず日常生活のごく身近にある「ねじ」。その着脱に不可欠なスクリュードライバーは、いまや100円ショップでも購入できるほどになりました。ここではバイクいじりでも出番が多いドライバーとねじの関係を、あらためて考え直してみましょう。

「回す」よりも「押さえる」力の方が

重要なスクリュードライバー

クランクケースのカバーパーツやハンドルスイッチボックスの固定などに用いられることが多いのが「ねじ(ビス)」です。ソケットツールやスパナ、めがねレンチを使って締めたり緩める「ボルト」に対して、ねじはそれより直径が細く、負荷が小さな部分に用いられているというのが、一般的な認識ではないでしょうか。

JISが定める名称からすれば、広義の「ねじ」の中で、一般的にナットと組み合わせて使われるねじのことをボルトと呼ぶらしいですが、それを言ったら母材に直接メネジを切って締め付ける中にもボルトと呼ぶものもあったりして、あまり厳密な使い分けは行われていないようです。ただ、通常バイクのメンテナンスを行う中で、二面幅14mmや17mmもあるようなねじ系の太いものは「ねじ」というより「ボルト」と呼ぶことが多いですし、プラスやマイナスのドライバーで回すものは「ボルト」ではなく「ねじ」と表現するようですね。ちなみに「ビス」というのはフランス語における「ねじ」のことでビス=visと表記するんだそうです。ちょっとオシャレですね。

現代のバイクでねじが用いられる場合、ほとんどが頭の部分に十字の溝が刻まれたプラスねじとなることが多いようです。この具体的にはクランクケースカバーの固定や、サイドカバーやハンドルスイッチなどを固定するのがねじの主な役割となります。

このプラスねじを回すために必要なのがプラスドライバーです。先端部分が山形で十字形状のプラスドライバーはプラスねじの溝にピッタリ収まり、その状態でドライバーの軸がねじの中心部に自動的にフィットするため、回転時に芯が振れることなくスムーズに操作できるのが特徴です。ちなみに、マイナスねじとマイナスドライバーの組み合わせでは、ドライバーの軸とねじの中心部を調整してからでないとねじがスムーズに回らない欠点がありますから、それもプラスねじの方が普及している大きな理由のひとつと言えるでしょう。

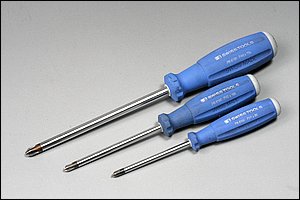

日常的に工具を使っている方ならご存じでしょうが、プラスねじの溝部分にはサイズの違いがあり、細いねじは溝が小さく、太いねじは大きな溝が刻まれています。これはねじの太さによって二面幅のサイズが異なる六角ボルトと同じで、ねじ径によって適正なトルクを与えるためのものです。こうしたねじ溝のサイズ違いに対応するように、プラスドライバーにもサイズ違いが存在します。

このサイズ、スパナやソケットのように1mm刻みというほど細かく分類されてはいませんが、#1、#2、#3の3サイズは一般的に使用頻度が高いサイズといわれています。手元にあるねじにどのサイズのドライバーが適しているかを知るには、ドライバーの先端をねじ溝に合わせてみるのが手っ取り早い手段です。ねじ溝に対してドライバーが大きい場合は、そもそも溝に入らないので分かりやすいですが、ねじに対してワンランク小さいドライバーを用いた時には一応ねじ溝に収まってしまうから注意が必要です。これは二面幅12mmの六角ボルトに13mmのソケットを差し込むようなもので、ガタが大きめで回せるけれどボルトを傷めるのと同様に、ねじ溝を傷める結果につながりかねません。

スパナやソケットと同様に、#3のサイズといっても工具メーカーによってサイズや形状に若干の違いがあるし、プラスねじのねじ溝の形状もねじによって違いがあるものの、ねじとドライバーのサイズが合っている時には溝内でのドライバー先端部のがたつきやドライバー軸のぐらつきが少なく、フィット感の良さを実感できるはずです。

プラスねじの前でプラスドライバーを手渡されて「このねじを緩めてください」と言われたら、女性でも子どもでも直感的にその使い方は理解できるでしょうが、ねじ溝やドライバー先端部分の形状や構造を見てから改めてその作業に取り掛かろうとすると、意外に難しい、というか深~いことに気づかされるはずです。

ねじ溝にはドライバーが入りやすいよう傾斜がつけられており、ドライバーもまた先端に向かって傾斜がついているため、収まりは良いのですが抜けやすいという特徴もあります。そのため、ドライバーをねじに押しつける力が不足した状態で回そうとすると、ドライバーの先端部分がねじ溝から浮き上がろうとするのです。この症状が「カムアウト現象」と呼ばれるもので、プラスねじのねじ溝を傷める最大の原因となっています。

これに対して、六角ボルトやヘックスボルトは工具とボルトの接触面が平行で、回転力を与えた際に工具がボルトから離れる力は生じず、カムアウト現象は起こりません。それゆえ、ねじ径が大きく締め付けトルクが高いボルトは、プラスねじではなくボルトを用いるわけです。加えて言えば、ねじを回す力の幾らかがドライバーを押し戻すために使われるプラスねじは、締め付けトルクの管理が難しいという特徴(というか弱点ですね)があるのに対して、ボルトはその点でも有利、加えたトルクを正確に管理できる利点があります。

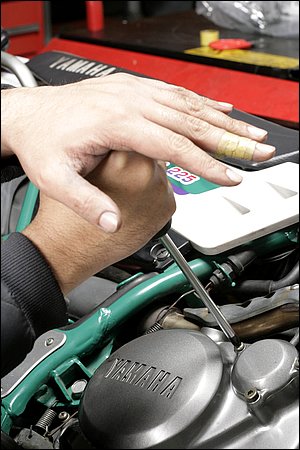

身近なわりに意外に扱いが難しいプラスねじですが、作業体験を積み重ねた方なら経験的にミスのないやり方を体得しているでしょう。そうです、プラスドライバーを用いる時にはドライバーをねじに押しつけるのが重要なポイントになのです。ドライバーに加える力の配分については諸説いろいろありますが、押しつけ力6~7に対して回転力4~3というのが一般的なようです。ねじ径5mm(M5)や6mm(M6)できつく締め付けられているようなボルトに対しては、大げさではなくドライバーに上半身を覆い被せるように体重を掛けながら回さないと、カムアウト現象でねじ溝を傷めてしまうこともあるので要注意です。

プラスチック部品の固定に使われている#1や#2のプラスねじならともかく、エンジン部分に組み付けられている#3ねじを緩めるような場面では、決して片手だけで作業するようなことをしてはいけません。片手でグリップ部分を握りつつ、もう一方の手でグリップ端部をねじに向かって押しつけるように構えることでカムアウト現象を起こすことなく高トルクで締まったねじを緩めることができるはずです。それでもビクともしない、またはねじ自体がさび付いているような場合については、次の機会に解説しましょう。

作業手順を見てみよう!

- 【前の記事へ】

ソケットツールのバリエーション その4 - 【次の記事へ】

ドライバーの種類と使い方 その2

こちらの記事もおすすめです

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!