バイクブロス・マガジンズ バックナンバー記事 記事一覧

-

国産アメリカンだけでなくSRやWにも対応するK&Wスプリンガーキット

掲載日:2017年03月07日部品屋K&Wが手掛けるアメリカンテイスト溢れるマシンは、オールドファンから最新ニューウェーブチョッパーフリークまでを網羅。さらに最近は、SRやWシリーズなどにも対応するスプリンガーキットの充実を図っている。

-

バイク購入に低金利のオートローン活用で夢のバイクライフを実現!

掲載日:2017年03月07日バイクを購入する時、そのまま購入ショップやディーラーでローンの手続きしてしまうことが多いが、実はバイクなどを対象にした少額融資サービスは多彩。銀行系金融機関から低金利で少額融資が受けられることで、注目を集めているの話題のオートローンを紹介しよう!

-

キジマから格安レバーガード誕生 長さと角度が調整できる本格派だ

掲載日:2017年03月07日カテゴリ:ROAD RIDER アイテムレビュー2012年シーズンからモトGPで装着が義務付けられたブレーキレバーガード。テレビ中継などを見ていて気付いていた人も多いだろう。

-

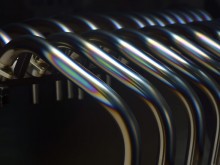

フルエキでもスリップオンでも味わえるアールズ・ギアのクオリティ

掲載日:2017年03月07日マフラーの開発は排気“調律”との戦いだ。ヌケが悪くても良過ぎても、パワーアップには繋がらない。どのようなレイアウトで纏めるか? そこがメーカーとしての腕の見せ所となる。アールズ・ギアではさらに実走テストを重ねて調律する。そうして製品化されたマフラーは、フルエキでもスリップオンでも楽しめる。

-

カワサキ W1S

掲載日:2017年03月07日カテゴリ:取材で見つけた旧車バイク紹介コンディションの良い絶版車に乗るには、フルレストア車を買うのが一番である。しかし、フルレストアとは言えその定義は様々だ。特に絶版車を専門に取り扱っていないショップでは、しっかりと手を入れたつもりでも、深刻なトラブルが発生…などと言うことも珍しくない。

-

スティルローリン・モデラート GSX-R1000(スズキ GSX-R1000)

掲載日:2017年03月06日カテゴリ:プロが造るカスタム新車ベースのライトカスタムに乗るか、それとも、同じ予算で旧型をベースにレストア&内外リニューアルのフルカスタムを組むか。これは、あらゆるカスタムに共通する悩みではないだろうか。

-

振動を「抑える」のではなく「逃がす」振動吸収レバーガードVALG

掲載日:2017年03月06日ロードレースで他車とレバーが接触することを避けるために装着されるレバーガード。MotoGPでも2012年より装着が義務化され、ストリートカスタムにおいてもレースシーンを彷彿とさせるアイテムとして人気が高い。アウテックスでは、レバーガードの性能を追求しながら振動吸収機能を持たせた全く新しいアイテム開発。

-

国道382号(長崎県~佐賀県)

掲載日:2017年03月03日カテゴリ:国道めぐり朝鮮半島まで約50kmにある対馬と壱岐本島をつなぎ唐津市まで伸びている国道。対馬は古くからユーラシア大陸と日本列島を結ぶ窓口的な役割を果たしている島で、現在もハングル文字の標識や案内が多く、どこか異国的な雰囲気があった。壱岐本島は美しい海水浴場や砂浜があるので、夏がおすすめ。またキャンプ場もいくつかあるので、島を訪れるときはぜひテント持参で行こう。

-

やさしいバイク解説:スズキ ジクサー

掲載日:2017年03月03日カテゴリ:バイク動画インド向けフラッグシップモデルとして開発された車体をベースに、国内向けに各部の熟成を図りつつリファインされた軽快な走りが魅力の150ccスポーツモデル。

-

スズキ ジクサー – インドで13部門のアワードに輝く人気スポーツモデル

掲載日:2017年03月03日カテゴリ:試乗インプレ・レビューインド向けフラッグシップモデルとして開発された車体をベースに、国内向けに各部の熟成を図りつつリファインされた軽快な走りが魅力の150ccスポーツモデル。

-

綾川町/ 豊かな自然がいきづく讃岐うどん発祥のまち

掲載日:2017年03月03日カテゴリ:原付デザインナンバー図鑑図柄は和歌山県在住の男性が考案したもので、179作品の応募の中から選ばれた。うどん発祥の地・綾川町にふさわしいうどんの図柄と、讃岐七富士の一つに数えられる「堤山(つつまやま)」と梅の花が描かれたデザインとなっている。

-

バイク保険用語虎の巻「全損」「半損」の違いとは?

掲載日:2017年03月02日カテゴリ:特集記事「バイクの保険ってなんだか難しそう」「加入しようとは思っても、正直よくわからない」…そう思ってまだ加入していない人、いませんか? バイクに乗るなら任意保険への加入はもはや常識!! そこで、バイクの保険について簡単に説明していきましょう。

-

セミオーダーできる汎用サイレンサーで自分だけのマフラーを手に入れる!

掲載日:2017年02月28日バイクカスタムの花形パーツであるマフラー。マフラーの顔といえる部分がサイレンサーだ。ケイツー・テックの汎用サイレンサーは、豊富に設定された仕様を自由に組み合わせられるセミオーダースタイル。文字通り、自分だけの1本を作り上げることが可能だ。

-

もう迷わないオフロードバイク選び!セローならできる自分流スタイル

掲載日:2017年02月28日オフロードのビギナーからベテランまで、ヤマハのロングセラーオフロードバイクであるセローはさまざまなライダーのニーズに応える懐の深さが身上だ。

-

大人がバイクを愉しむために。JB-POWERを選ぶ

掲載日:2017年02月28日ビトーR&Dは“マグ鍛”ホイールをはじめ、代表の美藤定さんの情熱を、最先端の技術とレースメカニック時代から蓄積した経験で形にしてきた。取り扱うパーツはいずれも数字上のスペックだけでなく、カワサキZ1や上写真のレストアした1976年式の911タルガに通じる、上質な機能美を感じさせる。

-

アラゴスタサスペンションの最高性能を維持するメンテナンスサービスとは!?

掲載日:2017年02月28日コンフォートからスポーツまであらゆるシチュエーションに対応する2輪車用サスペンションプランド『アラゴスタ』は、開発・販売元である『モトテックLLC』が実施する独自のメンテナンスサービスで、高い品質を低コストで維持することができる。今回、製品を共同で開発するパートナーショップ『K-Ⅱプロジェクト』が、カスタマー工場『トップライン』で受けたメンテナンスの研修プログラムに同行した。

-

ストリートでもサーキットでも真価を発揮 ダンロップ・スポーツマックスα-14 【Part2 サーキット走行編】

掲載日:2017年02月27日ダンロップが発売した新しいハイグリップタイヤ「スポーツマックスα14」。α13から大きく進化を遂げたα14はスポーツ派のライダーにとっては気になるタイヤだろう。今回は筑波サーキット「コース2000」での試乗会の模様をレポートする。

-

カワサキ 750SS/H2

掲載日:2017年02月27日カテゴリ:取材で見つけた旧車バイク紹介カワサキZ1と比べて出荷台数が少ないため、最近では現地仕入れが極めて困難なH2。チューニングベースで様々な改造やフレームカットなどが施された、ベース車的車両を仕入れることができても、コンプリート車でしかも年式相応の部品が今尚取り付けられている車両は少ない。

-

カワサキSHOPプレジャー ニンジャZX-14R(カワサキ ニンジャZX-14R)

掲載日:2017年02月27日カテゴリ:プロが造るカスタムバイク選びにおいて、カラーリングは重要な要素。好みのカラーだから買ったというのはよく聞かれるし、逆に好みのカラーがなくて購入を見送るというケースも意外に多い。だがプレジャーでは、それをあっさりと解決する手法を提供した。

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!