第12話 ようこそキャンプ道具の泥沼へ! ガソリンストーブ編

掲載日:2017年09月12日 タメになるショートコラム集 › たびたび、旅へ

Text & Photo/NOBUWO

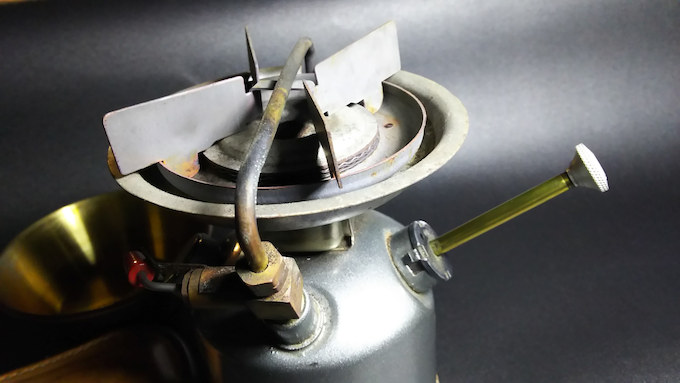

ガソリンストーブの中でも名機と呼ばれるオプティマス8R(エイトアール)。箱を開いて、燃料タンクを引き出し、レバーを差し込むと完成。レバーはレンチになっているので、これで分解が可能だ。

前回は、僕が長年愛用しているガスストーブについてご紹介しました。今回はガソリンを燃料に使うストーブについてです。

今ではガスストーブに比べて使うライダーも少なくなってきたガソリンストーブですが、一昔前まではこちらが主流でした。

ガソリンストーブのメリット、デメリットとしては前回も書きましたが……

- ガソリンのメリット

- ●火力が強い。

- ●レギュラーガソリンなら燃料の入手が容易。

- ●音が力強い!

- ●昔の物はデザインが無骨で所有感がある!

- ガソリンのデメリット

- ●ホワイトガソリンだと燃料の入手がやや難しい。

- ●弱火が苦手。

- ●不完全燃焼するとクッカーが黒くなる。

- ●火力の安定に少し時間がかかる。

およそこんな感じですが、なぜ主流だったかと言えば、レギュラーガソリンが使えるストーブだと、バイクの燃料がそのまま使えたからです。

だいたい当時のバイクは、ガソリンタンクの下に燃料コックがあって、そこからホースでキャブレターにガソリンを送っていました。そのコックのホースを外せば、簡単にガソリンを抜くことができたのです。しかしインジェクションが主流の現在は、バイクにもよりますがその方法は使えません。

またガソリンストーブは、着火前にプレヒートと呼ばれる事前暖機や、火力が安定するまでに少し時間がかかるなど、やや手間がかかるモデルもあります。

さらに、レギュラーガソリンを使うと不完全燃焼を起こした際に、黒い煤(すす)が大量に出てクッカーが真っ黒になるばかりか、食材もガソリン臭くなってしまう、なんてこともありました。

より精製されたホワイトガソリンを使えば煤は抑えられるのですが、なんせ1Lで1,000円ほどと、燃料代がバカ高いのが難点です。

なんだかデメリットばかりが目立つガソリンストーブですが、メリットもたくさんあります。

まずデザインが秀逸であること。

8Rを収納すると、こんな金属の箱になる。この梨地の絶妙なブルーが無骨さと美しさを兼ね備える。

オプティマス 8R、123R、コールマン ピーク1、エンダース ミリタレン、ホエーブス 625など、往年の名機と呼ばれたモデルは、バイクにも通じるメカニカルで無骨なデザインで男心をくすぐります。

使うときも使ったあとのメンテナンスにも手間がかかりますが、ストーブをバラして構造を把握し、清掃して組み直すあたりは、かなりバイクとも共通しています。

使わないときでも部屋の片隅に飾っておけば眺めて楽しむこともできるほど、昔の「物」は魅力にあふれていたんですね。

次に火力が強い。ゴゴゴゴォ~という独特の音を発しつつ燃える炎はとても強力で、これも男らしさにあふれるものです。1人でキャンプする夜にはこの音が心強かったりするなんて経験も、僕はあります。

また低温に強いのも魅力。ガスストーブだと、気温が5度を下回ると一気に火力が落ち、0度になるとほとんど炎が出なくなるものもあります。しかしガソリンストーブは、そんな状況下でもゴウゴウと燃えてくれるので、寒い季節のキャンプには必需と言えます。

キャンプツーリングではとかく「軽量・コンパクト」が最適とされる雑誌の記事をよく見ますが、僕は必ずしもそうとは思いません。

重いものだって、バイクが運んでくれるんですよ。人力である自転車や登山なら話はわかりますが、2人乗りできるバイク(まぁ小さなバイクは微妙ですが)に20kgや30kg程度の荷物を積んだところで、走行性能が極端に落ちるわけがないでしょう。

ツーリングにしてもキャンプにしても、所詮は大人の遊びです。だから、大きくて重くて手間のかかるガソリンストーブを、わざわざ持って行って自己満足で使うのだって、絶対に楽しいことなんです。

古いガソリンストーブもネットオークションなどでわりと見かけますので、入手してキャンプで使ってみてはいかがでしょうか?

コールマン 440 アンレデッドコンパクトストーブ。ボディに刻印があり、これは1994年2月に製造されたもの。当時はバイクのレギュラーガソリンを普通に使っていた。真冬の北海道、マイナス20度の世界でもガンガン燃えたのには感動した。

燃料を入れたら、このポンピングレバーを押し引きして、タンクの内圧を高める。するとバーナー部からガソリンが噴出して炎が出るシンプルな仕組み。メカニカルなデザインと点火前の「儀式」はガスストーブにはない魅力だ。

- 【前の記事へ】

第11話 ようこそキャンプ道具の泥沼へ! ガスストーブ編 - 【次の記事へ】

第13話 ようこそキャンプ道具の泥沼へ! 焚き火台編

こちらの記事もおすすめです

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!