PISTON BROKE CLUB GPz1100(カワサキ GPz1100)

掲載日:2020年06月07日 プロが造るカスタム

取材協力/ピストンブローククラブ記事提供/ロードライダー編集部 ※この記事はロードライダー特別編集『ザ・カスタムマシン2018』に掲載された内容を再編集したものです。

バランス良いアップデートで

常に“最新”を保ち続ける

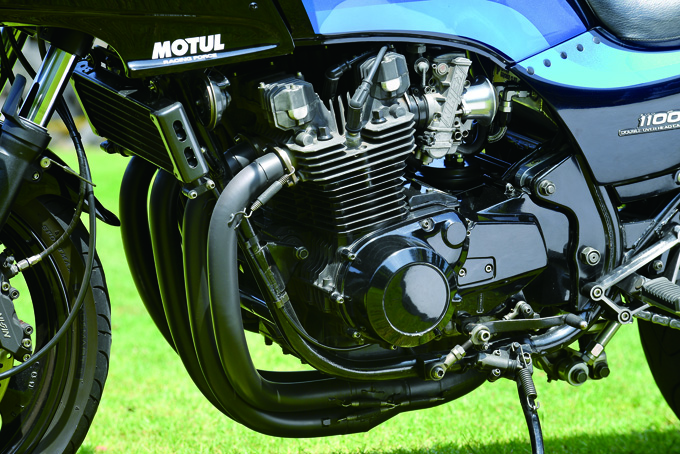

初代カワサキネイキッド、Z1の流れにある空冷2バルブモデルは、1983~1985年型GPz1100まで続く。電子制御燃料噴射dfiやリアモノサス、後継水冷のGPZ900Rに近い形状のハーフカウル等を備え、エンジンもZから10年で進化した。GPZ-Rを現代水冷旗艦の祖とするなら、GPzはそのエッセンスを持った空冷車だったのではないか。 そこでこの1984年型A2だが、ピストンブローククラブ代表・中村さんの愛車。

同店開店以前の1995年、また開店後の2001年以後も含めてその都度使い勝手や周辺の事情に合わせてアップデートが施されてきた。今も続くその内容というか本質は、中村さん自身からの説明に詳しい。

「コンセプトは、GPzの特性であるロングホイールベースGTのままに、よく曲がる要素を加えること。基本的に安定志向のバイクは「曲げる」ことが出来るが、落ち着きのないバイクは「安定させる」ことが出来ないと考えます。

GPzは元々が超安定志向なので、多少曲がるように手を加えても安定成分はしっかり残り、ラジアルタイヤ化と車体姿勢、サスに手を入れる程度で「曲げられる」バイクになると感じました。前後18インチラジアルを履かせ、姿勢と足を決めた20数年前にはそれは達成されており、その後のモディファイは時代の流れと自分のスキルとともにアップデートを繰り返しているだけです。

機械と違い、「退化」を続けるオッサンにとっては、バイク側に自在のコントロール性を持たせることで「退化」を補い、公道を楽しく(若い時よりも安全に速く)走り続けられるのだと思います。 現在もアップデートは続いており、仕事柄最新バイクに乗る機会も多いのですが、内心では、自分のバイクよりも曲げられ、止められ、コントロールしやすいバイクは他にないと思っています(笑)。

そんなアップデートで常に気を付けているのは「バランス」です。例えばパワーや、車体強度やブレーキ性能等を突出させないこと。アップデートは常に“桶の一番低い板がどこか?"と考えて、手を入れます。桶は一番低い板の高さまでしか水は入らない。周りを囲う板がどれか一枚だけ高くても意味はないということです。 中古車で手に入れたバイクは、手に入れたその時が一番古く、年を重ねるごとに新しくなっていきます。おそらく、自分のバイクも今が一番新しいのだと思います。走行距離13万km、エンジンオーバーホール後5万km以上ですが、ノーマルのようにいつでもヒョイと乗れますよ」(中村さん)。

常にどこへでも、どんな距離でも発進待機し、乗れば応える作り。そのベースとしての資質を磨き、オーナーと一体化する。カスタムの醍醐味も体現した1台だろう。

詳細写真

セパレートフラットから若干高められたハンドルはZ1100GPブラケットの加工品。スイッチはホンダ製流用でハイスロをセット、フロントブレーキマスターシリンダーはYZF- R1用のφ16mmラジアルポンプ等、細かくパーツが選ばれ、かつそれぞれがきちんと機能を発揮するように装着されている。

カウルや外装類はGPz純正で、塗装は中村さんが25年前に行った。

メーターはステアリングマウントから、同店製ワンオフアルミカウルマウントステーを使ってカウルマウント(中央に見えるのがステー)。

ステムはφ43mmフォーク用に45mmオフセット品がなくPBCでワンオフ製作。

シートはノーマルを元に成型し直した。

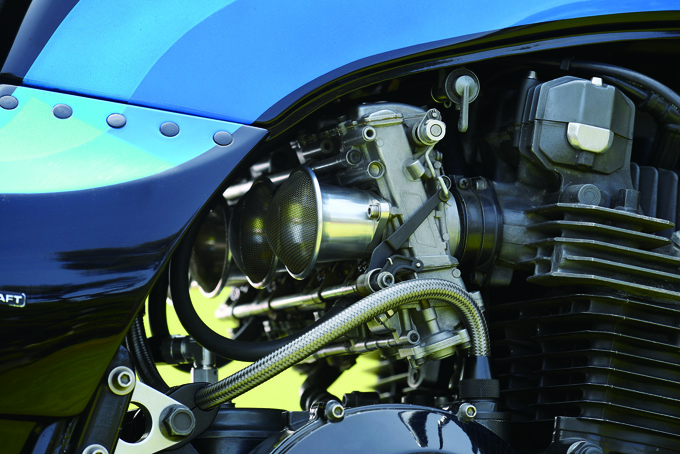

エンジンは1984年型A2をコスワースφ75mmピストンで[1089→]1166cc化、カムはノーマルをラッピング。バルブまわりはノーマルを燃焼室側ともに研磨、排気側ポート加工等も行う。クランクも芯出し。点火はTGナカガワHIRユニットをPBCオリジナル点火カーブで制御する。中身をその都度充実させ、耐久性ともバランスを取った点も、この車両の特徴だ。

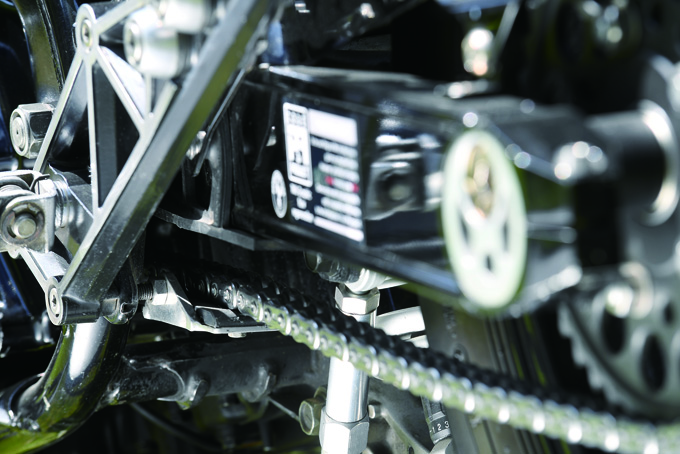

スイングアームは1988-1990年のZX-10用を加工、リンクとリンクロッドは新作。15mmオフセットされたドライブチェーンはエヌマThreeDで530サイズ。なおフレームはA2で補強なし、エンジンもフローティングマウントのまま、駆動系で引かれる突っ張り/引っ張り方向にスタビを追加している。

フロントフォークはスズキBANDIT1250用φ43mmを延長/専用キャップ製作しリセッティングして使う。

ホイールはPVMマグで2.75-18/4.00-18サイズ。ほかに64チタンでアクスルやホイールカラー/ディスタンスカラー等も製作。

こちらの記事もおすすめです

- EKチェーンのフラグシップ「ThreeD(スリード)」の高級感をそのままに。コストパフォーマンスに優れた「ThreeD LUXE(リュクス)」登場!特集記事&最新情報

- YZF-R25をYZF-R1のスタイルに一新させる才谷屋ファクトリーのカウルキット

- 250ccパラレルツインの兄弟車、YZF-R25とMT-25を徹底比較!!特集記事&最新情報

- 【ヤマハ YZF-R125 vs ヤマハ MT-125 試乗記】独断と偏見で2車を比較!バイクブロス的ガチンコライバル対決!試乗インプレ・レビュー

- 【ヤマハ YZF-R125 試乗記】フルカウルスポーツのエントリーモデルとして好適試乗インプレ・レビュー

- カワサキ GPZ900Rプロが造るカスタム

- YAMAHA YZF-R25をもっと楽しく! もっとスタイリッシュに!!

- 【ヤマハ YZF-R15 試乗記】激戦区をリードする155ccスーパースポーツ試乗インプレ・レビュー

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!