【ヤマハMT-10 試乗記】アコースティック・アンプリファイア・グリルで、低中回転域の楽しさを増強

掲載日:2022年12月26日 試乗インプレ・レビュー

取材・文/中村 友彦 写真/富樫 秀明

YAMAHA MT-10

最新型に対するこだわりと

ベース車の素性を最大限に活かした特性

エンジンと車体と電子制御技術の基本設計を、“最新”のYZF-R1と共有していること。それが、MT-10の最大の特徴である。もっとも2017年に初代MT-10を発売した際のヤマハは、エンジンの40%、車体の60%が新規開発と公表したものの、ベースはあくまでもYZF-R1。2台が兄弟車であることに、異論を述べる人はいないはずだ。

ちなみに、ヨーロッパではMT-10と同様に、最新リッタースーパースポーツの基本設計を転用したスポーツネイキッドが珍しくないのだが(ドゥカティ・ストリートファイターV4やアプリリア・トゥオーノV4、BMW S1000Rなど)、日本勢はそういった手法を避ける傾向にある。例えばエンジンに注目すると、ホンダCB1000Rは2004~2007年型CBR1000RR用、スズキGSX-S1000は2005~2008年型GSX-R1000用がベースだし、車体に関してMT-10の前任に当たるFZ1やFZS1000を振り返ると、ストリートに適した特性とコストダウンを念頭に置いて、フレームを筆頭とする多くの部品を専用設計していた。

ではどうしてMT-10の開発陣が、ヨーロッパ勢と同様の手法を選択したのかと言うと、スーパースポーツ好き以外にも、“最新”のYZF-R1の魅力を味わって欲しいからだろう。誤解を恐れずに言うなら、他の日本製リッタースポーツネイキッドや前任車とは異なり、MT-10はベース車の素性を最大限に活かすことを重視しているのだ。

ヤマハMT-10 特徴

最新のYZF-R1とほぼ同等にして

至れり尽くせりの電子制御

初代のデビューから6年が経過した2022年、MT-10はシリーズ初の大幅刷新を敢行した。初代との主な相違点は、①平成32年排出ガス規制に適合しながら最高出力を160→166psに高めたこと、②4輪で実績を積んだαlive AD(アライヴ・アコースティックデザイン)技術を2輪に初めて応用したこと、③慣性計測ユニットの6軸IMUを導入したこと、④外装部品を一新したことなどで、この中で②に関しては、多くの人が疑問を抱きそうである。

端的に言うならアライヴ・アコースティックデザインとは、走行音をチューニングするヤマハ独自の技術だ。新型MT-10の場合は、クロスプレーンクランク式並列4気筒の吸気音と、インテークダクトの共鳴をライダーに心地よく聞かせるために、3本のダクトの管径/管長を緻密にチューニングしたうえで、タンクカバー左右の上面にアコースティック・アンプリファイア・グリルを設置している。昨今ではサウンドの演出に気を遣うバイクが増えているけれど、排気ではなく、吸気にそこまでこだわるのは、非常に珍しいケースではないかと思う。

また、③と関連する話として、2022年型は電子制御がかなり充実している。初代のアシスト系技術が、オーソドックなABSとトラクションコントロールのみだったのに対して、6軸IMUに加えてライドバイワイヤを装備する新型は、バンク角検知型ABS/トラクションコントロール、スライドコントロール、リフトコントロール、エンジンブレーキマネジメント、ブレーキコントロールなどを導入し、クイックシフターはアップのみ→両方向対応型に進化。最新のYZF-R1とほぼ同等になったこの電子制御を考えると、やっぱりMT-10の開発陣は、ベース車の素性を最大限に活かすことを重視しているのだろう。

ヤマハMT-10 試乗インプレッション

メリハリが利いた吸気音を通して

クロスプレーンクランクの美点を再認識

基本的なキャラクターは変わっていないのに、ものすごく乗りやすい。それが2022年型MT-10に対する、僕の率直な印象である。もっとも、初代だって決して乗りづらくはなかったのだ。でも新型を走らせてみると、先代より明らかにアクセルが開けやすく、先代より明らかにブレーキがかけやすく、先代より明らかに車体がバンクさせやすい。逆に新型を体感すると、初代はいろいろな面で乗り手が気を遣っていた……ような気がしてくる。

言うまでもなく、これは充実した電子制御の恩恵だろう。いや、それに加えて新規採用されたフロントブレーキ用のブレンボ製ラジアルマスターシリンダーや、専用チューニングが行われたブリヂストンS22、吸排気系の見直しなども利いているはずだが、初代のオーナーが乗ったら愕然とするんじゃないかと心配になるほど、新型は至れり尽くせりのレベルアップを果たしているのだ。

なおMT-10とYZF-R1が搭載する並列4気筒エンジンは、MotoGPレーサーYZR-M1に端を発するクロスプレーンクランクを採用していて、この機構の最大の美点は、ライダーにとってノイズになる“慣性トルク”の解消で、真価が味わえるのは高回転域と言われている。でも僕個人としては、量産車初のクロスプレーンクランク採用車である2009年型YZF-R1に乗った時点で、不等間隔爆発ならではの躍動感が満喫できる低中回転域も、このエンジンは相当に楽しいじゃないかと感じていた。

そしてストリートでの扱いやすさを重視して、クランクシャフトやシリンダーヘッドを新規開発した初代MT-10は、YZF-R1以上に低中回転域が楽しくなったのだが、吸気音のチューニングが行われた新型は、その楽しさをさらに増強しているのだ。具体的には4000~8000rpmあたりを使っていると、燃焼効率が高まっていく感触、適度なバラツキから徐々にまとまってくる吸気音の変化が、タンク上面左右のアコースティック・アンプリファイア・グリルから乗り手にダイレクトに伝わって来る。だから最高出力/最大トルクの発生回転数である11500/9500rpmのはるか手前を使っていても、このエンジンはまったくストレスが溜まらない。

さて、そんなわけで新型MT-10にかなりの好感を抱いた僕ではあるけれど、褒めてばかりでは何なので、あえて難点を挙げるとすれば、車格感が小さくないこと……だろうか。と言ってもこのモデルの1405mmというホイールベースは、現代のリッタースポーツネイキッドでは短い部類だし、212kgの装備重量は決して重くはないのだが(ヨーロッパ勢よりやや重く、CB1000RやGSX-S1000と同等)、兄弟車のYZF-R1と比較すると、どうにも車格が大きく感じてしまう。もっともYZF-R1のホイールベースは新型MT-10と同じだから、僕の印象の主な原因は、ゆったりしたライディングポジションと左右幅が広いタンクカバー+吸気ダクトのようだが、運動性に多大な影響を及ぼす車格感で、YZF-R1の素性を活かせてないことが、僕にはちょっともったいなく思えたのだった。

ヤマハMT-10 詳細写真

二眼式という構成を維持しながら、フロントマスクはコンパクト化。ヘッドライト上部にはアイブロウタイプのポジションランプ、下部にはステアリングダンパー、左右にはインテークダクトが備わる。

ハンドルは近年のスポーツネイキッドの定番になっているアルミ製テーパータイプ。ガソリンタンクカバー前部の左右には、吸気音とインテークダクトの共鳴を乗り手に伝える、アコースティック・アンプリファイア・グリルが設置されている。

初代では上級仕様のSP専用だった4.2インチフルカラーTFTメーターは、新型ではSTDでも標準装備となった。また、初代から継承したクルーズコントロールは、スポーツネイキッドでは珍しい機構だ。

ブレンボが純正部品として車両メーカーに供給するマスターシリンダーは、微妙な角度を設けたセミラジアルが定番。ただし、ヤマハが’22年から発売を開始したYZF-R7と新型MT-10の純正品は、アフターマーケット/レース用のブレンボと同じく、マスターシリンダー内のピストンとハンドルバーが90度で直交。

兄弟車のYZF-R1と比べると、ガソリンタンクは見た目も体感も幅広。容量は17ℓで、WMTCモードの公称燃費は15.6km/ℓだから、理論上の航続可能距離は265.2km。

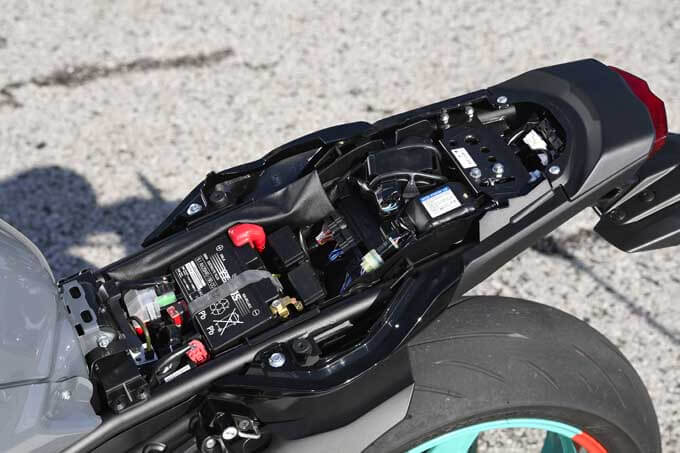

シートは前後一体型で、メイン部の後部には強烈な加速への対応を意識した……と思えるパッドを設置されている。表皮はスウェード風。左側のヘルメットホルダーは日本仕様ならではの装備。

インターネットで調べてみると、工夫をすればETCユニットは何とか収まるようだが、シート下に収納スペースはほぼ皆無。

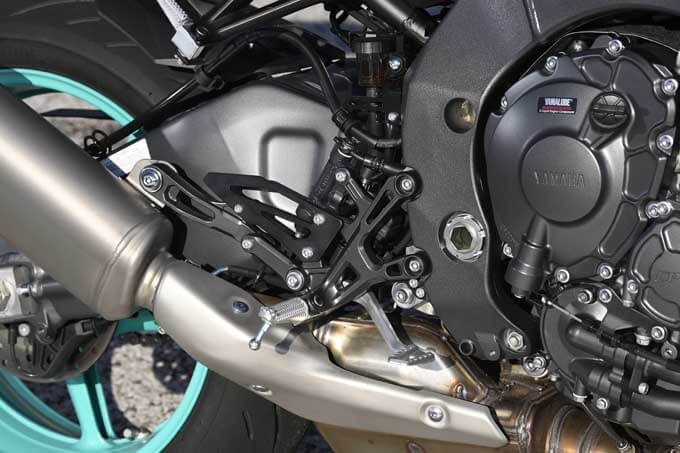

開発ベースになったYZF-R1に対して、左右ステップは下方かつ前方に移動。シフトロッドの途中にはクイックシフター用のセンサーが備わる。

クロスプレーンクランクを採用する並列4気筒エンジンの変更点は、平成32年排出ガス規制に適合したことと、最高出力を160→166psに高めたことしか公表されていないものの、初代と比べると乗り手の操作に対する反応が従順になった印象

STDの前後ショックはKYB製で、いずれもフルアジャスタブル式。なおSTD+26万4000円の218万9000円で販売されるSPは、オーリンズの電子制御式前後ショックを採用している。

φ320mm/φ220mmのブレーキディスク、アドヴィックス製ラジアルマウント式4ピストン/ニッシン製片押し式1ピストンのブレーキキャリパーは、初代の構成をそのまま踏襲。

初代の純正指定タイヤがブリヂストンS20だったのに対して、新型は現時点での最新型となるS22を採用。

こちらの記事もおすすめです

- 2015年のMotoGPの世界を完全再現した最新ゲーム「MotoGP™15」登場

- 中野真矢も認める驚異の再現度、MotoGP™20は究極のライディングシミュレーターだ特集記事&最新情報

- レッドブル・エナジードリンクに330ml PETが登場ダートライフ

- 2016 MotoGP 日本グランプリ イベントレポートトピックス

- YZF-R25をYZF-R1のスタイルに一新させる才谷屋ファクトリーのカウルキット

- 【ヤマハ YZF-R15 試乗記】激戦区をリードする155ccスーパースポーツ試乗インプレ・レビュー

- 【ヤマハ YZF-R1M 試乗記】地球最速移動手段の筆頭で背徳感に酔いしれる試乗インプレ・レビュー

- 【ヤマハ YZF-R25 試乗記】フルカウルスポーツの教科書的存在試乗インプレ・レビュー

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!