【コラム】カワマッチャン独演会[壊れてなんとかなるかならないか度でバイクを見てみ論]

掲載日:2016年01月07日 トピックス

執筆/坂下浩康

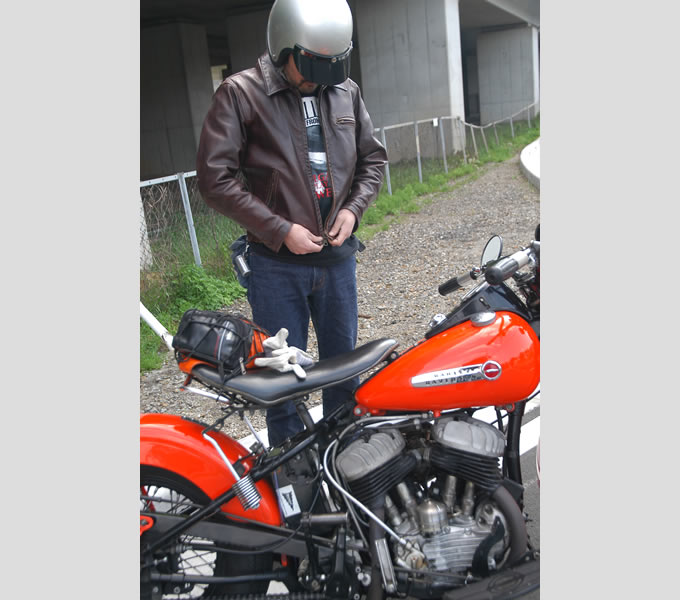

川又さん(以下:カワマッチャン)の愛車は1947年式のHarley-Davidson WL。もっとルイフーなバイクに乗っている人もたくさんいるけど十分な大パイセンバイクですよね。でもカワマッチャンは言うわけです。

「30年後も俺のハーレーは元気に走り回ってますよ」

いやいやいやいや。今でさえ作られたのは60年以上前なんだから30年経ったら100歳近いじゃんすか。それでもカワマッチャンは譲らないわけです。

「俺のより新しいバイクのほうが30年後はキツいと思いますよ」

そらまたなんで? ってことからカワマッチャンに話を聞いてインタヴュー形式で創刊号に載せたんですけど、九割九分カワマッチャンがしゃべってるんで単独公演として再構成しました。

技術が進むと手を抜く領域が見えてくる。安く出来る。

でも修理出来ねえじゃん。壊れたらポイかと。

昼メシどきなのにガラガラなファミレスで持論を展開するカワマッチャン。手元のハイライトの箱をつぶさんばかりにトークは熱を帯びていく。

「旧いバイクって壊れて大変ですよね?」ってよく言われるけど全然壊れませんよ。タペット調整すらしたことないし、勘所があって、最初組んだ時に1回ちゃんとやっておけばしばらく平気。ひと雨ごとに20ヶ所ぐらいグリス注したりしなくちゃいけないっていう新しめの車両にはない手間もあるけど。

俺のハーレーって発充電系が独特なんです。直流のダイナモでカットアウトリレーつってちょっとバカな制御してる。ガーッて充電していっぱいになるとガッて切れるみたいな。突入電流の負担が大きいから、6ボルトなのに22アンペアのバッテリーが入ってます。制御がヘタクソだからそのくらい容量がないとすぐパンクしちゃう。でも「だからしょっちゅう見なさいよ」というメーカーの意思をバッテリーカバーの蝶ネジに感じるんですよ。これは普段すぐ外せるように、デイリーに点検しろよってことなんだなと。

プライマリーにはガスケットが入ってない。エンジンオイルから分岐したやつがプライマリーチェーンにぽたぽたって油垂らすんだけど、それが鳩サブレの缶みたいになってるから隙間からボロボロ漏れる。それも「たまに開けて見てちょうだい」ということでね。「これが精一杯なんであとはよろしくお願いします!」っていう作り手の気持ちが各部の出来を見れば分かる。

新しめのバイクってセンタースタンドないのもあるけど、「そもそもセンスタ使ってのメンテナンスなんか素人はやらないですよね?」とか、感じ悪いけど「無理せずディーラー持ってけよ」的なメーカーの意図を感じたりします。

確かにタイヤ交換にしたってラジアルのビードは自分ちで簡単に落とせないですから、危なくて。でも昔のはリアの車軸受けがチャリンコみたいになっててナットを緩めるだけで抜けたり、リアフェンダーがパカッと上がって作業しやすくなってたり、スゴく考えられてる感がある。可憐なんですねえ、そこが。

俺が乗ってる95年式のカブはバッテリーの端子を外してもエンジン掛かるんですよ。ブン回すと切れたりするのかもだけど不安定ながら照明系もなんとか。

年式によって違うんでしょうけど、キーオフの状態で空キック踏むとライトがほわほわ光る。ヘッドライトとテールライトとウインカーとホーンとインジケーターランプの回路が違う。フラマグ(※1)だから、バッテリーの電気の流れと独立したところに点火系があるんでエンジンは掛かるわけです。マニュアル見たら確かにそうなってる。コテンパンになってもなんとかエンジンさえ掛かれば帰ってこられるというね。素晴らしいなと。

そういう工夫って最近のバイクにはないでしょ。バッテリーがダメだとどうにもなんないし、ヘタすりゃメーター動かねえとバイクが走んねえ。部品の品質とか信頼性に寄り掛かった設計になっちゃってる。

昔の人は自信がないから部品の強度も高いし構造も丁寧。解析も進んでないから、コテンパンになってもなんとかなるような仕組みを二重三重に盛り込んでる。分からない領域がありますよということを知りつつ、ここにちょっと保険掛けよう保険掛けようって作ってるから、昔のバイクとかクルマとか機械ってゴツくて無駄ばっかりなんだけど今も残ってますよね(※2)。

そこらへんの保険の枠がどんどん縮小されていくのが、構造的に見るとたぶん1960年代後半ぐらい。ハーレーだとキックが付かなくなったりとか。データ上の信頼性は上がってるけど、1980年代に「この電気の黒い箱が30年経つとどうなるかな?」とは考えて作ってないと思うんですよ。その当時の電子部品の規格のまんま、熱とか水とか複合的に1個1個試験して、さらに時間というファクターを加えてコンピュータ解析っていう設計をし始めたのが1990年代以降。でも、もうちょっと遅いんですけどね。

機械の現場だと150トンの入力でも耐えられるってシャフトがなんでか分かんないけど15トンで折れたりする。シミュレーター上ではOKでも、です。つまり近似値にはもっていけても分母が広がるとどうしても拾いきれない領域がある。そういうことが起こるのはコンピュータ解析で設計し始めた頃から。

抽出で100本折れなきゃ残りの1万本も大丈夫って品質管理の考え方もあるけど、例えば現場でベビサン(※3)ちょっと当てちゃってスッと傷が入る。そうするとそこから折れたりする。それは設計側が意図してない。それで1本壊れなかったら100本壊れません方式の考え方って成立しないんじゃないかって俺は思ってる。キリがないんで設計の現場が頭おかしくなっちゃうけど。

技術が進むと手を抜く領域が見えてくる。「M6のボルトだけどM4でもいいんじゃない?(※MはたぶんミリのM)6本で留めてるけど3本でも大ジョブじゃん? ちょっとガスケット省いちゃっても漏れないでしょ」みたいなやり口。時計もそう。機械式だと精度出すのが物凄い大変だけど水晶発振器を使えば安く出来る。でも修理出来ねえじゃん。壊れたらポイかと。

なんとかしようと思った時に行くのが

ホームセンターなのかバイク屋なのか町工場なのか。

やたらカブが似合う男。「なんせ俺は調子がいいのが好きなんです。異音が出てない。煙が出てない。乗りたいと思ったらガソリン入れて何千キロでも走れちゃう。だけど趣味的心も満たしてほしいのでプラッチックじゃなくてカナモンで出来てて持ち重りのするものがいいなあ」

効率がいいとか機械的に正しいとかほとんど無駄がないとかは設計屋的目線でいうと大正解なんです。部品4つ使うならまとめて1つになんねえかって、まずそれから考えるんで。やりようがないから昔は4つ組み合わせて使ってた。それが分かってくると「1個100円で4つで400円だったら1個で150円のほうが安いじゃん。浮いた250円のうち150円利益乗せて300円で出せば前より単価下がって利益増えるじゃん」みたいな考え方が全面的になる。それは正しい。でも消費者としては面白くない。

新しいバイクってフタ開けてガッカリするのが結構ありますよ。蒸着メッキ(※4)でどう見てもカナモノ的なんだけど実はプラッチックだったり。メーカーがそういうのに一生懸命じゃない。

アメリカやイギリスには好き者がいっぱいいて、ハーレーやトラのリプロパーツが今でも乗るのに困らないくらい出てる。日本はそういうモータリング文化がないからまず無理。「大人のオモチャみたいなものにいつまでも乗ってるのってどうなの?」みたいな空気があるし、クルマが旧くなればなるほど税金が上がる。ドイツとか旧いクルマを乗ってることが文化だけど日本は文化じゃない。道楽ですよ。そうなっちゃってる。もったいない。

基本ケチなんです。100円で買ってきた物を200円分楽しみたいとは思わないけど、100円の中の99円99銭くらいまでキッチリ、ここまでいっちゃったら俺もう納得だってくらいまで楽しみたい。トラブルまで全部含めて。そういう姿勢で対峙するには80年以降のバイクじゃちょっとしんどいんじゃないかなと。

どうにもならない状況は俺のハーレーにもありますよ。点火コイルとかプラグ。でも、今使ってるのがなくなったらアダプターを付ければいいかなあとか、6Vのバッテリーがなくなったら12Vにしようとか、ポイントは自分で作れないけどネタを探せば1970年式のフォルクスワーゲンのがそのまま使えるぞとか、どんどん持っていきようがある。

でも80年代レプリカの二カジルメッキのシリンダーがイッちゃったらどうすんだろって。再メッキ出来るけどシリンダー1本何10万出すか?って。俺のハーレーなら焼き付いても町場の内燃機屋でリボーリングしてくれますから、1本数千円で。この心安さね。長く乗れて楽しめそうだなっていう。

ABS樹脂のカウルの修理だって、どうしても直そうと思ったら出来ないことはないと思う。でもそれを直して乗ることに対して、例えば旧いハーレーとかトライアンフとか乗ってる連中が自分のバイクに向けてるような熱でもって、昔のレプリカのカウルを作りたいから、しかもFRPじゃなくてオリジナルに忠実にABSでってモールド(※金型)から作っちゃおうって人は少ないんじゃないかと。

なんとかしようと思った時に行くのがホームセンターなのかバイク屋なのか町工場なのか。方向性はいろいろ。トラブったら簡単に直ったほうがいい。趣味でやってると手応えあるほうが楽しみがある。でもそれが「金型ですよ」という話になると嫌になっちゃうと思うんですよね。

3年に1回くらい、お決まりでエンジンが掛からなくなるたびに、タンク外してヘッドカバー外してタペット調整しててもだんだん部品がなくなっちゃうと使えませんと。そこで果たして「気に入ってるからずっと乗りたい」って思えるか。部品の有る無しじゃなく、乗ってる側の熱を向けられるか。タイヤ交換とかオイル交換の感覚で毎回ヘッドをハグんなきゃいけない(※5)って嫌じゃないですか。でもそういう必要がある戦前の英車はそこがちゃんと簡単に外れるようになってる。80年代後半くらいのバイクって壊れたら元に戻すとか限界あんじゃねえかなあと。

例えばFZ。あれは何ヶ所か弱点がある。一番デカいのがヘッドのバルブシートリセッション。鉛入りのガスを使ってた頃のバルブシートは、ガスに混ぜた鉛で潤滑されるのが前提の材質で出来てるんだけど、その代わり鉛が入ってないとどんどん減っちゃう。そもそもちゃんと対策されているはずなのに、有鉛ガスがなくなりつつある端境期の設計でもない、無鉛ガスしかない時代のFZはバルブシートが減る。常にバルブが半開きになって圧縮が上がらない。エンジンが掛からなくなる。どんどんどんどんバルブが中に入るからロッカーアームを突っついちゃう。タペット調整しても限界がある。みたいな話でね。

近くにFZ好きのオジさんがいて、一か八かでエンジン買ってきて開けてみるとみんなバルブが半開きだと。その手間を考えたら内燃機屋に出せばいいんじゃないって思うけど、軒先ガレージ的な人だからそこまで金をかけられない。無鉛ガソリンが使われ出してから何10年も経って、80年代のバイクでそういうことが起きている。

昔乗ってたヤマハの後方排気(※6)なんて弱点だらけだった。2ストオイルのタンクはすぐヒビ入るし、熱と劣化でレギュレータレクチファイヤやらCDIもダメになる。モールドはがして壊れてるのと壊れてないの、中身を比べても見た目一緒なのにテスター当てると抵抗が違う。でもなんせそれがないとエンジンが掛からないわけ。掛かってもマトモに走んない。メーカーに問い合わせてもパーツがない。新しめの車両にそんな手間ひまを掛けなきゃ答えが出てこないっていうのはどうなんだと。

そんな風に、1980年以降あたりからのバイクは手の内感がどんどんなくなってる。だから壊れる壊れないは別にして、壊れてなんとかなるかならないか度でバイクを見てみるのもいいんじゃないって思います。

アルミの部品はあまり付き合いたくないタイプ。

鉄はいいヤツだなあ。朴訥だけどいいヤツだなあ。

カワマッチャンは旋盤工です。旋盤工とはなんぞや? 「鉄の棒を削って品物にする仕事です。ヤケド多し。飲酒量多し。吸い込む油煙多し」とのことです。

メンテナンスフリーってのは嘘ですからね。メンテサイクルがただただ長いだけで。メーカーが最長30年で廃車にしてもらおうと考えた車両に31年32年持つ部品を付けて、理論上30年で終わるものが終わった瞬間でも生きていればメンテナンスフリーっていう考え方。そんなの擦れ合ってる部分だったら減らないわけないんですから。減り方が遅いだけで。

メーカー的には最初のユーザーが使って終わればそこでいい。中古で出回ってもウチの利益じゃないから関係ないと。当時買えなかった人達が今買ったりするところまでは考えてないわけです。そうすると「ゴガン(※7)買ってきました。わー、アルミフレームこんなに粉吹いてるよ……」みたいなことになっちゃう。

金属全般に言えると思うんですが、アルミは置いておくだけで締まってどんどん固くなりますからね。鉄はそれがいいほうに働く。狂いが少なかったり強度がほんのちょっとですけど上がったり。でもアルミはどんどんダメになって最後はラクガンみたいになっちゃう。だから俺はアルミの部品は好きじゃない。あんまり付き合いたくないタイプ。鉄はいいヤツだなあ。朴訥だけどいいヤツだなあって感じ。

俺は立ち飲み行ってお新香でお湯割飲んでる時も(※8)先輩と鉄の話してますからね。「こないだの材料な~」つって。「今度の材料はだいぶ性悪だなカワマタ! この手に引っ掛かると大変だぜ、ケツの毛までむしられちゃうよ」つって。

仕事で扱うのはクロモリ5種類くらい、インコネルとか耐熱合金系、鋳物、あとメーカーオリジナルのJISじゃない材質。錆びるからみんなステンレスにしたりアルミにしたりするけど、錆びてこその鉄でね。

錆には黒錆と赤錆があって、違いは鉄と結びついてる酸素の数です。黒は四酸化三鉄、赤は酸化第二鉄。酸素4つに鉄が3つで黒錆。酸素3つに鉄が2つで赤錆。熱が入ると黒錆、野ざらしだと赤錆。鉄の表面が電池になるんですよ。イオン交換が行われて、鉄から「ああ~~」って抜け毛のように出た鉄分と塩分や水気を含んだ空気がくっついて錆になる。

鉄は錆びさせ方なんです。学校の鉄棒って錆びてますよね。あれは黒錆だけど塗装よりも皮膜が固いから持ちがいい。いい錆っていうのはいい革ジャンをバシッと着るような感じでね。工具でインダストリアルフィニッシュって黒っぽいの見たことないですか? あれは薬品を使って黒錆を作って……まあ、革ジャンを着せてるんです。どうかするとパットが入ってたりして「お! お前、いい革ジャン着てるな!」となる。赤錆はダメです。ヨレヨレです。ヘタすりゃゴミ袋みたいなもんです。

普段街中でも鉄ばっか見てますね。最近のトレーラーの鉄板薄いなあとか、JR乗ると電車の足廻り見て「なんでボルト3本締めなんだろ?」とか「あのアーム頑丈そうだな」とか。惚れ惚れするのはやっぱり国産一流メーカーの竃から出たヒモ付き。原石とか「製作所の何番の竃で溶かして、こういう過程を経てこの人が鉄にしました」って血統書みたいなのが付いてるやつ。それはやっぱり高い。そういうの見ると「これはいい材料だね」ってニヤニヤしながら仕事して先輩に気持ち悪がられたり。

麻布十番で食う1個500円くらいのギョウザみたいな鉄もあれば、そこらへんのスーパーで安売りしてる3パック500円くらいの冷凍ギョウザみたいな鉄もある。クロモリもピンキリですよ。工業製品ってそうですよね。成分にある程度の幅がある。企業の良心で一番良いバランスにしようって努力した結果、「これがベストな調合だ!」ってのもあれば、「3以上10未満でいいなら全部3にしちゃえ」みたいなものもある。目線の先に手の抜きようが見えてくるといいよいいよってなっちゃう。

工夫ってのはやっぱり面白い。

それは俺のハーレーにもあります。

モザイクだらけの街を華麗な手信号で颯爽と駆け抜ける。

旧いものが好きな人って真面目に作られてる雰囲気が好きなんだと思うんですよ。バブル前の日本は真面目を無駄だって切っちゃった。アホですね。今俺が使ってる手動の汎用旋盤のメーカーはもう作ってないし……終わりですよ、日本の工業は。

金属のインゴット(※9)は数値制御の工作機械で加工する前に下ごしらえが必要でね。難削材ならなおさらで、まずは工作機械様が加工出来るところまで仕込んであげなくちゃいけない。人間様の感覚で上手いこと作ってあげる領域とか必要性があるわけです。ホンダや東芝が使ってる何億円もする工作機械でも、最後の仕上げは70くらいのオジイちゃんによる手作業だったりする。

キサゲ仕上げっていうんですが、ササッパっていうノミの繊細なやつでスライドする面を仕上げていく。年々減ってるみたいですけどそういう職人もいます。茨城の日立にいる親子3代の職人なんて給料は役員クラスですよ。でもその人達がいなかったら日立の機械が動かない。だから年がら年中、金属の表面をノミで削ってる。21世紀にもなってもっと科学やなんやって進歩してるかと思いきや、ほぼ完璧な平面を出そうと思ったらいまだに手作業じゃなきゃ無理なんです。面が出てないと工作機械は正確には動かない。手仕上げが高いってのはそういうことですね。ロマン的なものじゃなく、実際必要なんです。

その端境期が80年代じゃないかなあと。省力化して正しいと思ってたけど、切り捨てていったものの中に物凄く本質的な部分がいくつもあって、気が付くと「あのオジイちゃんいないとこの機械動かねえじゃん!」ってなる。

昔の職人って物がないから刃物も最後の最後までチビッチビになるまで使ったでしょ。工夫するんですよ、いろいろ。その工夫を無駄と見るか見ないか。工夫ってのはやっぱり面白い。それは俺のハーレーにもあります。俺はずっと設計をやってたから理屈っぽい。全部理論で解決できなきゃ嫌なんだけど、数字化も文字化もできないところが確実にある。今ってネット使えばほぼなんでも分かっちゃうけど、そうじゃない領域が氷山の一角じゃないけど、あって。だから人間様の作るものってのは面白くて、こんだけ発展するんだな。

- 【前の記事へ】

2015年 よく見られた絶版バイク記事は? - 【次の記事へ】

ツーリング技術研究所 第4回「バイクde牽引大実験!!」

こちらの記事もおすすめです

- ファッションチェック 2010年11月編ファッション講座

- Harley-Davidson 2011 Model VRSCDXバイク動画

- Harley-Davidson 2011 Model CVO FLHXSE2バイク動画

- Harley-Davidson 2011 Model FLTRUSEバイク動画

- Harley-Davidson 2011 Model FXDBバイク動画

- Harley-Davidson 2011 Model FLHXバイク動画

- Harley-Davidson 2011 Model CVO FLHXSE2バイク動画

- Harley-Davidson 2011 Model XL1200X FORTY-EIGHTバイク動画

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!