メンテに役立つお買い得工具【モトメンテショッピング】

掲載日:2015年08月17日 メンテナンス

※この記事は『モトメンテナンス vol.121』に掲載された内容を再編集したものです

サンメカは少なくない。膨大なサイトを巡るのは楽しいがモノが多すぎて選ぶのが大変、

そんな意見もある。当コーナーではバイクいじりに役立つ工具やアイテムを厳選して、

いつでもお得にすぐ買える!をモットーにお届けします。

気が利くアイデアがニクい

DRC

オフロード、モトクロス、エンデューロなど、バイクのカテゴリーの中でオフ系のイメージが強いダートフリーク。国内外ブランドのハードパーツやアパレルなどを数多く取り扱いながら、自社開発ブランドとして「DRC」も展開。ダートフリークのサイトは工具メーカーとも工具ショップとも異なるだけに、DRCの工具を見るとサンメカの想像以上の広がりと深さを実感できる。

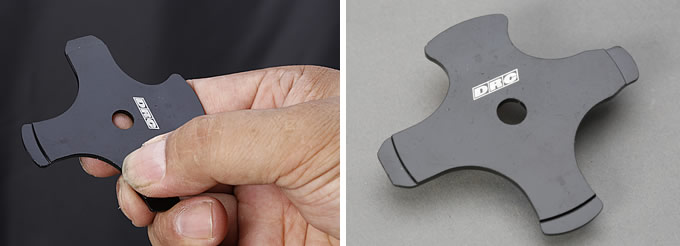

タイミングプラグレンチ

タイミングホールキャップの

着脱に

フライホイール外周に刻まれた“Tマーク”と“Fマーク”は点火時期をチェックする際に不可欠で、確認の際はクランクケースカバーのねじ込みプラグを外してタイミングライトを当てる機種もある。そうしたプラグを着脱するために生まれたのが、4つの頂点で厚さと幅が異なる十字型レンチ。通常のマイナスドライバーで回すと幅の広い溝を傷つけることもあるが、このレンチなら大径プラグのマイナス溝にも優しくフィットする。カウルビスやバッテリーのねじ込み式補水キャップの着脱にも便利だ。

板状レンチ本体の厚みは2.5mm。ドライバー部分の1カ所は2.5mmのまま、残り3カ所は1.5mmに薄く加工してある。扇状の先端幅は2.5mm厚部分が25mm。1.5mm厚部分の幅は12mmと18mm。角部分がスライスされた部分は幅18mmだ。ケースカバーを外すとエンジンオイルが流れ出るタイプのエンジンにはかなり有効だ。

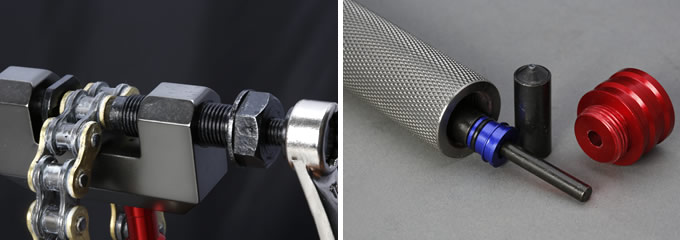

NEWプロチェーンツール

軽量なアルミ製ボディで

作業性良好!

用品店の箱入りチェーンは標準リンクで販売されているため、自分で交換する際はコマ数調整が必要だ。シールチェーンの場合、リンクプレートの圧入やリンクピンのカシメなど、手組みでできない作業もある。切断、圧入、カシメ作業ができるチェーンツールは鉄ボディの製品が多いが、DRCは本体とハンドルが軽量なアルミ素材を採用。軽量でも強度が足りなければ問題外だが、本体とガイドボルト、プレッシャーボルトには必要十分な強度を確保。420、428、520、525、530チェーンに対応するピンやホルダーは補修部品も用意されている。

ボルトがねじ込まれる本体の幅は88mm(ボルト除く)、ハンドル先端までの全長は220mm。ガイドボルトが鉄製ゆえヘッド側が重いが、それでもオールスチール製に比べてずいぶん軽く扱いやすい。

車体に装着されたチェーンの切断や新品チェーンのコマ数調整を行う際は、中空のガイドボルトにカットピンとピンホルダーを装着してピンを押し抜く。

【左】ピンを抜く際は、事前にカシメピンの頭をグラインダーで削っておくと、チェーンツールのボルトへのストレスを軽減できる。 【右】ジョイントプレートの圧入には、小判形のガイドプレートと圧入プレートを使用する(分かりやすいようジョイント単品で示す)。プレートの圧入量は、隣り合うリンクの幅と同一量にする。

【左】ガイドボルト内にリベットピンを挿入してジョイントピンをかしめる。カシメ前のピン直径に対して0.3~0.4mm太くなるようにかしめる。 【右】カットピン等の部品は中空ハンドル内に収納でき、紛失防止に有効。

簡単に外れないように組み立てられたチェーンを切断する過程で、カットピンが曲がったり折れることもある。補修用部品はピン2本セット、赤と青のホルダー2個セットで販売されるので要注意(ピンとホルダーのセットではない)。破損の可能性は低いが、カシメピンも単体で用意されている。

イージーバッテリーチャージングキット

充電器の短絡を防止する

安全機能

バッテリー充電時のトラブルで多いのが、充電器の電極クランプの短絡である。プラスとマイナス端子が直接触れるばかりでなく、プラス端子のクランプがフレームに接触して発生するショートもある。プラスとマイナス端子を完全にセパレートするこのキットは、充電器のクランプを取り付けるターミナルユニットの電極は樹脂カバーで保護されており、なおかつ1mのコード長で車体から離しておけるので、充電時のショートを未然に防ぐことができる。

車体(バッテリー)に接続する車両ケーブルは50cmで、中間にヒューズが組み込まれたターミナルユニットのケーブルは1m。コネクター部は防水ゴムキャップでカバーされているので、フレームに触れても安全だ。

ターミナルユニットの先端部分には、プラスとマイナスの円筒形端子が付く。バッテリーターミナル部分をクランプしづらい機種でも、この方法なら確実に充電できる。

複数の車両を持つユーザー向けに車両ケーブル単品もある。各車両に取り付けておけばターミナルユニットの使い回しもできる。

誤接続を防ぐコネクターは紛失防止のカバー付き。車両ケーブル側はマイナス端子が露出するので、カバーが外れてフレームに触れてもショートしない。

フォークオイルシールリムーバー

テコの原理で

フォークシールをキャッチ

フロントフォークのオイルシールは異物が噛み込んだり経年劣化で硬化したり、インナーチューブのサビでもダメージを受ける。リップが傷んだシールは問答無用で交換だが、ホルダー部分の形状によってはシールが抜けづらい機種もある。そんな時に便利なのがプレートと先端に爪が付いたレバーを組み合わせたシールリムーバー。プレートがアウターチューブ外縁に対して広範囲で触れることで、ガッチリはまり込んだシールも力強く引き抜くことができる。

プレートをアウターチューブの上端にかぶせ、レバー先端でフォークシールを引っかける。マイナスドライバーでこじると、支点となる部分に無理な力が加わって傷つくこともあるが、プレートなら安全。

プレートは台形状で上辺55mm、下辺は70mmあるので、倒立フォークの大口径アウターチューブでも対応できる。レバーの支点はアウターチューブ内径とシール挿入深さで使い分ける。

PROタイヤレバーレンチ付き

17、19、22、24、27、32mm

アクスルナットに合わせると

GOOD

タイヤレバーはチューブタイヤのパンク修理やタイヤ交換の必須工具である。かつては先端形状が尖り気味の製品が多かったが、最近では薄く丸いスプーンのような形状のレバーも多くなっている。DRCのPROタイヤレバーは、グリップ部分にめがねレンチを備えているのが特徴。レンチのサイズは6種類で、愛車のアクスルナットサイズに合わせて購入すれば、ホイール着脱時に便利なのはもちろん、ツーリング時の車載工具としても便利だ。

サイズは17、19、22、24、27、32mmの6本。メガネ部分の作りは頑丈で、きつく締まったアクスルナットに対してはレンチを足で踏みつけて緩められる。全長は250~265mmで、コンパクトレバーとして標準的な長さだ。

【左】リムとビードの隙間に挿入しやすいよう、レバーの先端は薄く仕上がっている。レバーとリムの間にチューブを挟んで傷つける場合があるので、作業時は要注意。【右】メガネ部分は12ポイント。国産オフロードモデルのアクスルサイズの大半が24mmまでに収まるが、外車勢では27mmが必要になる機種もある。

こちらの記事もおすすめです

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!