スパークプラグから教わる「不調」のポイントあれこれ

掲載日:2018年05月28日 メンテナンス

写真/田口勝己 栗田 晃 写真/モトメンテナンス編集部 記事提供/モトメンテナンス編集部

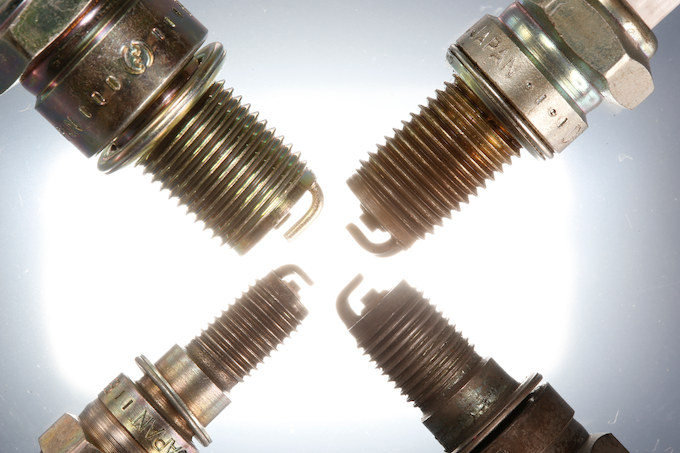

スパークプラグのチェック!

見るべきはこの3箇所だ

1/中心電極焼け具合からメインジェットの番手を判断。くすぶりなら番手小さく。例)MJ125→MJ118番など。

2/電極下のガイシジェットニードルのストレート径やクリップ段数調整の目安になる。例)走行中の引っ掛かり感、吹けが重い=ガスが濃いと判断し、クリップ段数を上に2段移動など。

3/ネジ座の外周上面明らかに燻っているときや、2ストエンジンでは濡れることもある。旧車エンジンの場合は、ある程度は燻り気味で大丈夫。そのほうがスロットルのツキが良い。例)極低速域が濃過ぎて真っ黒。スロージェットまたはパイロットジェットを絞る。SJ40→SJ35番など。

プラグメーカーによって

熱価(ねっか)番号が異なる

プラグに火花を飛ばすのと同時に、混合気の爆発燃焼で帯びた高熱をシリンダーヘッドへ逃がす働きを持ち合わせているスパークプラグ。この受けた熱の逃がし具合を表す指標が熱価であり、熱を積極的に逃がすのが熱価の大きな冷え型、熱を逃がしにくくしているのが熱価の小さな焼け型と呼ぶ。

プラグメーカーによって数値表示が異なり、NGK製の熱価数値を3倍にするとデンソー製とおおよそ同じになる。NGK製の7番ならデンソー製の22番、9番なら27番と、熱価的な互換性がある。

プラグの締め付けはデリケート

締め付けトルクに要注意

工具メーカーによっては専用のトルクレンチを用意するほど、スパークプラグの締め付け作業はデリケートなものなのだ。この商品には23±3Nmの締め付けトルク指示がある。が、ネジサイズM14なら25~30Nm、M12なら15~20Nm、M10なら10~12Nm、M8なら8~10Nmとなっている。しかしこのデータは新品プラグの際の目安なので、くれぐれもオーバートルクには要注意だ。

スパークプラグに

メーカー純正の特殊工具がある意味

車載工具のイメージと言えば、品質的にイマイチであくまで応急処置的な印象が強いが、ことスパークプラグレンチに限ってはそうだと言えないケースが多い。

機種によっては周辺部品のレイアウトがレンチと干渉し、一般的なプラグレンチではスパークプラグへアクセスしにくいため、専用レンチを開発しそれを車載工具として利用している例もある。

省燃費と速さを競う

耐久レース後と言えば

プラグの焼け具合はキャブセッティングによって左右される。ガスが濃いと未燃焼ガスがプラグに付着しくすぶり症状となるが、ガスが薄いと燃焼温度が高まり、焼け過ぎ症状になってしまう。

省燃費系レースの場合は、限界ギリギリまでガスを絞り、キツネ色とは程遠い「真っ白」に近い状況だが、冷却条件が良ければエンジントラブルを起さずに走りきることもできる。ミニ耐久のDE耐! で7時間完走したプラグがこれ。

こちらの記事もおすすめです

- ビギナーは知っておきたいメンテナンスのご法度&お約束・第4回メンテナンス

- ビギナーは知っておきたいメンテナンスのご法度&お約束・第3回メンテナンス

- ビギナーは知っておきたいメンテナンスのご法度&お約束・第2回メンテナンス

- ビギナーは知っておきたいメンテナンスのご法度&お約束・第1回メンテナンス

- 「耐ガソリン性・耐溶剤性良好」の高機能ペイント! バイクの塗装をするならガンコートは想像以上に扱いやすい!!メンテナンス

- 6Vの旧スーパーカブにLEDストップランプを追加装備して安全性が向上!!メンテナンス

- 総額いくらかかるのか!? 不動スクーター【ホンダ・ジョルノ】を激安再生!! 最終回メンテナンス

- 総額いくらかかるのか!? 不動スクーター【ホンダ・ジョルノ】を激安再生!! 第12回メンテナンス

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!