バイク免許の疑問をすべて解決!〜原付・原付二種(小型限定普通二輪)から大型免許の取得方法、取得費用の目安まで〜

掲載日:2023年05月09日 購入基礎知識 › バイク購入基礎知識

取材・文/桑本 大助

ひとことでバイクと言ってもさまざまな種類があります。もちろん楽しいバイクライフを送るためには、バイクの排気量に適した運転免許の取得が必要です。今回は、バイクに関する免許について考えてみました。すでに免許をお持ちのみなさんも、改めて「なるほど」と思うことがあるかもしれませんので、ぜひご一読ください。

【この記事の目次】

・バイク免許の種類と特徴

・AT限定免許はクラッチ操作の有無がポイント

・2人乗りするための条件

・電動バイクに必要な免許は?

・免許不要の「特定小型原付」は7/1から施行

・3輪バイクの免許は?

・バイク免許の取得方法

バイク免許の種類と特徴

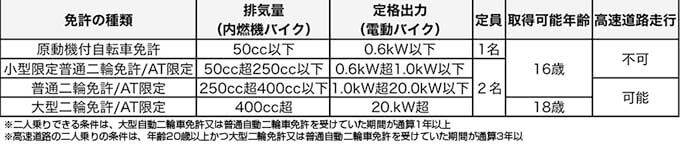

バイクの免許は、排気量やAT限定かどうかによって、原付免許から大型二輪免許まで7種類に区分されています。

原動機付自転車(原付)免許

原付免許は、排気量50cc以下のバイク、または定格出力0.6kW以下の電動バイクの運転が可能です。排気量が小さいためバイク自体が軽量で取り回しも簡単です。維持費も安く、通勤通学などの普段使いに便利です。ただし、30km/h制限や二段階右折など原付バイクのルールは守らなければなりません。また、普通自動車免許があれば原付免許をわざわざ取得しなくても運転することができます。

小型限定普通二輪免許

小型限定普通二輪免許は、50cc超125cc以下のバイク、または定格出力0.6kW超1.0kW以下の電動バイクが運転できます。原付よりもパワフルなバイクに乗れるため長距離移動にも優れています。ただし、高速道路は走れませんので注意が必要です。自動車保険のファミリーバイク特約などは125cc以下を対象としているため、車を持っている場合は保険料を安くすることができます。

AT小型限定普通二輪免許

50cc超125cc以下のバイク、または定格出力0.6kW超1.0kW以下の電動バイクで、クラッチ操作がないバイクに乗ることができる免許です。スクーターはもちろんですが、ホンダのスーパーカブ110やC125なども、この免許で運転できます。また、平成30年の道路交通法改正で自動車免許を持っている人は条件を満たせば最短2日で取得できることになりました。ただし、教習所での講習が2日で終わるだけで、免許センターに行くことが必要なので、免許交付にはもう少し時間がかかることになります。

普通二輪免許

125cc超400cc以下のバイク、または定格出力の1.0kW超20.0kW以下の電動バイクを運転することができます。このクラスの250cc以下のバイクは車検が不要で高速道路も走れることがポイントですね。なお、普通二輪免許までは16歳で取得可能です。

AT限定普通二輪免許

125cc超400cc以下のバイク、または定格出力の1.0kW超20.0kW以下の電動バイクで、クラッチ操作がないAT車を運転することがきます。

大型二輪免許

400cc超のバイク、または定格出力20.0kW超の電動バイクで、購入可能なすべてのバイクを運転できる万能バイク免許です。一昔前はダイレクト試験だけの狭き門でしたが、今では自動車教習所で取得できるようになり、大型ライダーも増えました。年齢は18歳以上で取得可能です。

AT限定大型二輪免許

400cc超のバイク、または定格出力20.0kW超の電動バイクで、クラッチ操作がないバイクを運転できます。大型スクーターはもちろん、ホンダのゴールドウイングやアフリカツインでも用意されているDCTモデルやヤマハのFJ1200AS(クラッチレバーのないヤマハ電子制御シフト装備)などのモデルも、この免許で運転可能です。

AT限定免許はクラッチレバーの有無がポイント

一般的なマニュアル操作のバイクのギアチェンジは、クラッチレバーを握ってクラッチを切り、チェンジペダルを上げ下げしてギアチェンジするという、クラッチ操作とシフト操作の2つから成り立っています。AT限定では、このクラッチレバーの有無がポイントで、その定義に従ってクラッチレバーのないバイクがAT限定となります。先に説明したように自動遠心クラッチを搭載したホンダのスーパーカブや、DCTモデルなど、シフトチェンジをマニュアル操作できるモデルでもAT車として定義されます。

ちなみにシフトチェンジにクラッチ操作を必要としないクイックシフターを搭載したモデルもありますが、クラッチレバーが装備されていれば、AT車としては定義されません。

2人乗りするための条件

まず、排気量50cc以上(原付二種以上)で、2人乗りに必要なパッセンジャー用シート、ステップ、ベルトもしくはグラブバーが装備された定員2名のバイクが必要となります。免許の条件としては、大型自動二輪車免許、又は普通自動二輪車免許を受けていた期間が通算1年以上必要です。高速道路の場合は、高速道路を通行できる定員2名のバイクで、運転者が年齢20歳以上、かつ大型二輪免許又は普通自動二輪車免許を受けていた期間が通算3年以となります。

なお、ステップなどが装備されてない定員1名のバイクで2人乗りすると定員外乗車違反になり反則点1点(※4)、反則金6,000円(※5)。免許取得1年以内で2人乗り違反した場合は、大型自動二輪車等乗車方法違反となり、反則点2点、反則金1万2,000円の罰則に加え、10万円以下の罰金が課せられます。うっかり2人乗りしてしまって違反しないように注意が必要ですね。

電動バイクに必要な免許は?

電動バイクに必要な免許は、前述したように出力に応じて決まります。以前は、20.0kW超の電動バイクも普通二輪免許で運転できましたが、2019年12日1日以降は道路交通法改正により大型二輪免許の区分が追加されました。

免許不要の「特定小型原付」は7/1から施行

2023年7月1日から施行される道路交通法により「特定小型原付」(※1)という区分が新設されます。「特定小型原付」の条件を満たす車両(主に電動キックボード)は、16歳以上であれば運転免許不要、ヘルメットも努力義務で運転することが可能となります。

原付や既存の電動キックボードと比べて、定格出力は同じ0.6kW以下、最高速度は10km下げられた20km/hに規定されていますが、自賠責保険やナンバープレートが必要なのは既存の区分と同じです。施行後の運用や動向には、これからも注目したいところです。

3輪バイクの免許は?

ヤマハのトリシティシリーズやナイケン、ピアジオのMP3シリーズなど前2輪・後1輪のバイクは道路交通法の区分では「特定二輪車」になり、排気量に応じたバイクの免許で運転することができます。ちなみに2009年の施行前では区分がなく、2007年に発売されたMP3シリーズは普通自動車免許で運転が可能でした。

ビジネス用で使われることも多いホンダのジャイロシリーズですが、こちらは排気量が50cc以下ですので、普通の原付と同じ扱いとなり、原付免許で運転できます。

特定二輪車の条件を満たさない前1輪・後2輪のハーレーのトライクや、前2輪・後1輪のカンナムなどは、道路交通法では自動車扱いとなり、普通自動車免許で運転が可能です。また、道路運送車両法では側車付二輪自動車になるので250cc超は車検が必要で、自賠責は二輪車の扱いです。

サイドカーに関しては、バイクの後輪だけが駆動する1WD機構と、サイドカーの車輪も駆動する2WDタイプで分かれます。前者は排気量に応じた2輪免許、後者は普通自動車免許が必要です。

バイク免許の取得方法

バイクの免許を取得するには、各都道府県公安委員会公認の指定自動車教習所、または届出自動車教習所に通う方法と、学科および技能試験を直接運転免許試験場で受講(受験)するダイレクト試験、いわゆる一発試験と呼ばれる2種類の方法があります。

原動機付自転車(原付)免許はダイレクト試験のみ

原付免許は16歳以上で受験が可能です。各都道府県の運転免許試験場や免許センターで受験で学科試験に合格(50点中45点)し、実技講習を受講すると取得できます。合格の場合は、試験手数料1,500円、免許交付手数料2,050円、原付講習受講料4,500円の8,050円(※2)がかかりますが、不合格の場合は試験手数料のみとなります。ちなみに警察庁の運転免許統計(※3)によりますと、原付免許の合格率は、令和3年60.7%、令和4年61.4%と気軽に受験できるせいか思いのほか合格率が低いのが特徴です。

教習所に通う場合

教習所に通う場合の費用は、例えば神奈川県のある自動車学校では、小型限定普通二輪免許なら普通免許ありだと7万7,990円(以下すべて税込)、AT限定8万5,250円、普通免許なし、または原付免許のみだと14万5,970円、AT限定15万6,860円となります。普通免許を持っていると学科講習が大きく免除されるため、費用に差が生まれます。

普通二輪免許だとそれぞれ9万4,270円(普通免許あり)、10万8,790円(AT限定、普通免許あり)、15万8,400円(普通免許なしまたは原付免許あり)、17万2,920円(AT限定、普通免許なし、または原付免許あり)と小型限定に比べて約2万円の差になります。ここは価格差が小さいので後々のステップアップを考えているなら、小型限定を飛ばして普通二輪免許を取得してしまうのもありですね。

大型二輪のコースでは、普通二輪免許があると9万9,660円、AT限定普通二輪免許ありだと11万9,020円です。制度上では、いきなり大型二輪免許に挑戦することも可能ですが、やはりある程度小さいバイクに乗って慣れてからの方が安全だと思われます。また普通二輪と大型二輪の連続教習プランなどもあり割引がある場合もあるため、自分のスキルに合った教習所のコースを検討してみましょう。

地域によっても教習費用はかなりの差があるようですので、いくつか通える教習所があったら価格を比較してみるのも大切です。費用の比較も大切ですが、実は教習所には3種類あります。まず、公安委員会から認定を受けている認定校(指定自動車教習所)と非認定校に分けられており、非認定校は公安委員会に届出をしている届出自動車教習所と、届出をせず指導監督を受けていない指定外自動車教習所に分けられます。

認定校は卒業すれば免許センターなどでの実技試験は免除されるため、ダイレクト試験の難易度の高さを考えると大きなメリットです。届出自動車教習所や指定外自動車教習所では仮免試験や実技試験の技能・学科ともに免許センターなどで受験しなければなりません。価格の安さで入校してから気がつく前に、注意して確認しておきたいですね。

ダイレクト試験(一発試験)について

ひと昔前は400cc超の大型バイクに乗るには運転免許試験場で試験を受けるしかなく、大変狭き門でしたが、今では教習所で気軽に受講できるようになりました。

警察庁の運転免許統計(※3)によりますと、令和4年の運転免許試験合格者の指定自動車教習所卒業生の占める割合は、大型二輪免許では97.6%、普通二輪では99.5%、小型二輪では96.8%と、ほぼ教習所卒業生が占めています。(合格した人数の割合で、合格率ではありません)

ダイレクト試験の受験者数が発表されていないので正確な数字ではありませんが、概算で計算してみると大型二輪の合格率は約15%となり、狭き門であることには変わりありません。ここ10年の統計を見ても大きく変動はしていないため、ダイレクト試験でスムーズに合格すれば時間と費用の節約になるとはいえ、結局、何度も試験に通う時間と手間、費用などを考えれば教習所での取得が最も確実な方法と考えられます。

合宿免許は早くてお得?

近くの教習所を利用する場合は、自分の予定と教習所の講習スケジュールを合わせて予定を組んで通うのですが、どうしても最短で終わるわけではなく、予定より日数がかかってしまうことは避けられません。

一方、まとまった休みが取れる職業の方や学生さんに検討をオススメしたいのが合宿免許です。短期間で集中的に講習が受けられるのが一番のメリットのほか、宿泊料金や食事代なども含まれたパック料金で設定されていたり、繁忙期を外して閑散期に利用するとかなり安くなる場合もあります。全国各地の教習所で、割引やキャンペーン、卒業まで補償されるなど、さまざまなプランがありますので、検討してみるのも良いでしょう。

このようにバイクの免許といっても、考えるとさまざまな種類があり、取得には費用や時間がかかります。憧れのバイクを愛車にするために、しっかりと計画を立てることが必要ですね!

※1/特定小型原付についてはこちら

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html

※2/試験手数料はこちらを参照(ただし正確な金額は各都道府県の公安委員会または免許試験場、免許センターでご確認ください)

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/annai/intro/tetsuzuki00.html

※3/運転免許統計はこちら

https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/menkyo.html

※4/交通違反の点数一覧表

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html

※5/反則行為の種別及び反則金一覧表

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/tetsuzuki/hansoku.html

こちらの記事もおすすめです

- 2023年7月1日から創設された特定小型原付のギモンをすべて解決! 〜便利でエコな電動キックボード、今までと何が変わったの?〜バイク購入基礎知識

- 【2023年最新版】「バイクにまつわる税金と保険」〜これを読めばまるわかり〜バイク購入基礎知識

- バイク車検のお悩みをすべて解決!〜車検制度から期間、罰則、ユーザー車検やその費用まで〜バイク購入基礎知識

- バイク買取のトレンドを知ってる人が”得”をする!『グーバイク買取』ランキング!【12月編】バイク購入基礎知識

- バイク買取なら『グーバイク買取』って、本当のトコロ、どうなの!? 実践!『グーバイク買取』出品インプレッション!!バイク購入基礎知識

- バイク買取のトレンドを知ってる人が”得”をする!『グーバイク買取』ランキング!【11月編】バイク購入基礎知識

- バイク買取のトレンドを知ってる人が”得”をする!『グーバイク買取』ランキング!【10月編】バイク購入基礎知識

- バイク買取のトレンドを知ってる人が”得”をする!『グーバイク買取』ランキング!【9月編】バイク購入基礎知識

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!