バイク産業の未来のため、次世代のバイクデザイナーを発掘! 「第11回 二輪デザイン公開講座」

掲載日:2023年09月22日 フォトTOPICS

取材協力/公益社団法人 自動車技術会 デザイン部門委員会 取材・写真・文/淺倉 恵介

バイク業界の未来のため、

企業の壁を越え国内バイクメーカーが手を取り合って開催

二輪免許の新規取得者の増加や、新車の供給が追いつかないほどのバイク人気の高さなど、ここ数年明るいニュースが多く聞かれるバイク業界。ライダーとしては嬉しい話ですが、単純に喜んでばかりもいられない現状があります。それは人材不足です。“バイクは趣味”と考える人が多いのか、働き手が足りていない傾向が慢性的なものとなっているのです。その状況はバイクメーカーでも変わらず、特に若手社員のリクルートに苦心しているそうです。

そこで、若年層に“バイクを造る”仕事の楽しさを知ってもらい、バイク業界を背負って立つ次世代の人材を発掘するために動き出している人々がいます。公益社団法人 自動車技術会 デザイン部門委員会の皆さんです。自動車技術会は二輪・四輪に関する技術の発展と、その技術を活用して国民生活を豊かにすることを目標にしています。いわゆる学会のひとつで非営利の団体ですが、国内のバイクメーカー4社をはじめ様々なバイクに関わる企業や研究者が協力しています。その中にあるデザイン部門委員会は、各メーカーのバイクデザイナーやインダストリアルデザインの専門家、教育関係者といった方々で構成されています。平たく言えば、デザイナーさんの集まりです。デザイン部門委員会では次世代の人材育成は急務と考え、二輪デザイン公開講座を立ち上げました。

今回で11回目となる二輪デザイン公開講座は、インダストリアルデザインを志す美術系大学の学生さんを対象に、バイクをデザインする上で重要となる作業を実際に体験してもらい、バイクデザイナーという職業に興味を持ってもらうことが主旨となっています。今年の講座に参加したのは、全国から集まった24人の学生さん。会場に来られない人に向けにリモートでの受講も可能となっていました。この講座はリクルートイベントのひとつといえばそうなのですが、実践に則したカリキュラムは濃厚。講師を務めるのは、各メーカーで活躍する現役のバイクデザイナーの皆さんで、指導の熱量もかなりのものです。受講した学生さん達は、必ずしもバイクデザイナーを志している人ばかりではなく、興味本位で参加したり、バイク自体をよく知らないという人もいました。ですが、そんな受講生の人も、講座を修了した後には少なくともバイクという存在に大きな興味を持つようになったと話してくれていました。

この二輪デザイン公開講座を受講したことがきっかけで、バイクデザイナーを志したという若者がバイクメーカーに就職。いまや若手デザイナーとして活躍しているという実例は少なからず存在しています。あなたの愛車も、二輪デザイン公開講座出身のデザイナーさんがデザインしたものかもしれません。バイク産業は日本の基幹産業のひとつであり、また日本のライダーにとっては誇りでもあります。海外メーカーの急伸により、厳しいシェア争いに晒されてはいますが、依然として日本は世界最大のバイク大国です。二輪デザイン公開講座は、日本のライダーとして応援したいイベントです。

実践的なカリキュラム、

そして講師陣の熱意に圧倒される

二輪デザイン公開講座でメインとなる講座内容は、バイクデザインに欠かせない4工程、フィジカルスケッチ、デジタルスケッチ、クレイモデリング、CMFを体験することです。どの工程も専門色が強く、学校で学ぶ機会はあまりありません。受講生たちは、慣れない作業に苦しみつつも、新たな技術への挑戦に目を輝かせていました。

フィジカルスケッチ

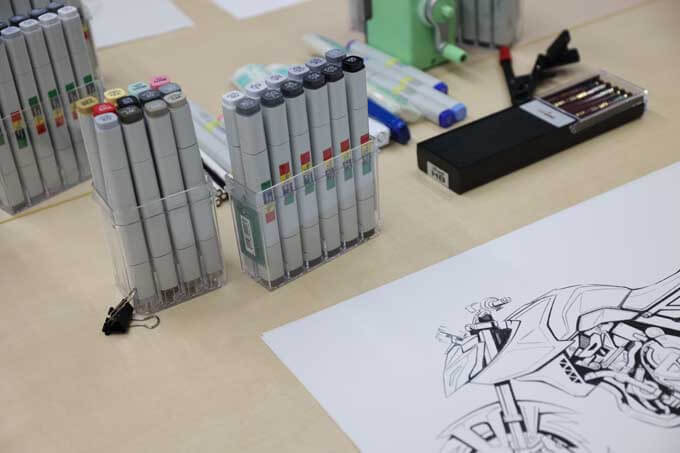

バイクデザインは、まず頭の中のアイデアを画に描き出すところから始まります。デザイン作業の最初期段階は、今も変わらず人の手によるスケッチであることがほとんどなのだそうです。ただし、PCで画像編集ソフトを使ってのスケッチも多く活用されるようになり、デジタル作業と区別する意味で、手描きのスケッチはフィジカルスケッチと呼ばれます。フィジカルスケッチは、バイクデザイナーにとって必須の技術なのです。

本来は自分のイメージをイラストで表現するための技術ですが、さすがに受講生にはハードルが高いため、この講座では予め用意されたバイクの線画に着色することが課題とされました。ですが、子供の遊びの塗り絵とは違います。デザインの現場で使用されるアルコールマーカーという画材を使用し、陰影や濃淡による立体感の出し方などを学ぶ本格的な内容です。

講師はスズキのデザイナーの皆さんが担当。線画は話題のニューモデルGSX-8Sを題材にしており、見本として実車も展示されていました。受講生たちは、プロのデザイナーが見せるテクニックに驚きを隠せない様子でした。

デジタルスケッチ

バイクデザインの世界でも、デジタル化が進んでいます。PC上で画像編集ソフトを使用してのデジタルスケッチは、もはや欠かせない技術となっています。デジタルスケッチのメリットは、失敗した時に元の状態への復帰が容易で、様々なチャレンジが可能なこと。また、作業に慣れれば、着色などのスピードが格段に速いことなどがあげられます。ですが、本講座では、液晶ペンタブレットという、デジタルスケッチには欠かせない機材を使用し、その基礎を学びます。

講師はヤマハとGKデザインのデザイナーの皆さんが担当。液晶ペンタブレットのトップメーカーであるワコムの協力で、プロユースレベルの機材が用意されました。参加者の多くが初体験の作業であったようで、最初は戸惑っている様子でしたが、カリキュラムが終了する頃には皆が見事なデジタルスケッチを描き上げていました。

クレイモデリング

スケッチで練り上げてきた、デザインのイメージとアイデアを、三次元化する作業がクレイモデリングです。インダストリアルクレイと呼ばれる樹脂製の粘土を成形して、机上のデザインを立体化する作業です。デジタル化が進んだ現在、3Dプリンタなどを使用しての立体化も取り入れられているそうです。けれど、人の手で行うクレイモデリングは、車体全体のイメージを確認するため、バイクデザインで欠かせない工程なのです。

クレイモデリングでは、インダストリアルクレイを部分的に追加して盛り上げたり、削ることで成形します。この講座ではブロック状のインダストリアルクレイから、フロントフェンダーの形状を意識した、立体曲面を完成させることが課題とされていました。クレイモデリングは非常に専門性の高い作業で、事前に経験があるという受講生はほぼいないという状況。作業に慣れない受講生たちを、熱心に指導する講師陣の姿が印象的でした。

講師を務めたのはホンダのデザイナーの皆さん。クレイモデリングの実例として、今年登場したばかりの新型CBR250RRの実車と、そのデザイン作業で実際に製作されたクレイモデルを展示していました。

CMF

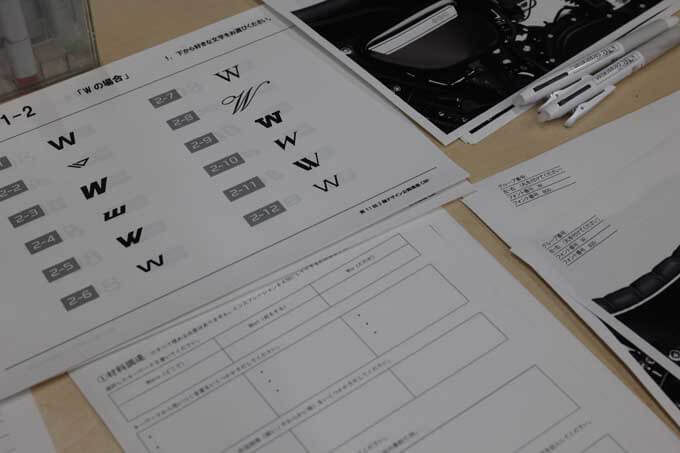

CMFとは聞き慣れない言葉ですが、インダストリアルデザインの世界では欠かすことができない重要な工程です。「Color=色」「Material=素材」「Finish=仕上げ」の頭文字を取ったもので、カラーやグラフィック、どういった質感の素材をどう仕上げるかといった、バイクデザインの最終的な仕上げ工程です。

この講座では、カワサキのデザイナーの皆さんが講師を担当。単色に塗装された2台のW800が、素材として持ち込まれていました。

受講生は、まず二人一組に分けられ、想定するユーザー像の「誰が」「何処で」「どう使う」を、くじ引きで決定。そのテーマをもとにロゴマークのデザインとグラフィックのカラーを考え、業務用のカッティングシートを切り出し車体に貼り付け、最後にそのCMFを選択した理由をプレゼンテーションするまでが課題でした。学生ならではの若い感性が生み出すデザインはユニークなものが多く、独創的な作品が次々と生み出されていました。

レジェンド級のバイクデザイナーによる講演会も開催

講座の幕開けとなったのは、元GKダイナミクス社長で新旧V-maxやSRXを手がけたことで知られる、バイクデザインの第一人者である一條 厚さんによる基調講演でした。一條さんは、バイクをデザインすることの楽しさや、仕事としてのやりがいをユーモラスに語ってくれました。バイク愛に溢れた言葉の数々は、受講生の心にも届いたことでしょう。

基調講演で、もう一人の登壇者はホンダの澤田琢磨さん。澤田さんは、Apeをはじめユニークな車種を生み出した、Nプロジェクトと呼ばれるモデル開発を牽引した人物です。ここでは、バイクデザインの現場での実態などが語られました。数々のヒット作を手がけた方の言葉は重みがあり、またバイクへの熱い想いが込められた講演となりました。

二輪デザイン公開講座OB・OGで、各メーカーに就職して活躍中の若手デザイナーによる座談会も開催されました。登壇者は、ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ、GKデザインから各一名。どなたも入社して数年の若手社員です。年齢が近く共感できる部分が多いのか、受講生は先輩たちの本音トークに熱心に耳を傾けていました。

各メーカーが会場内に、実車を大量展示。最新モデルはもちろん、歴史ある旧車やレーシングマシン、果てはコンセプトモデルの自転車まで、幅広い車種が並べられていました。受講生の皆さんも興味津々です。

会場の壁には、これまでのモデル開発時に描かれたデザインスケッチがパネルで飾られていました。そのパネルは、講座終了後に受講生へプレゼント。受講生にとっては、なによりの花向けになったようです。

こちらの記事もおすすめです

- FOXの2015年モデルが一挙に登場(オフロードヘルメット)オフロード用品ニュース

- PGO G-MAX150LC – 高速道路にも乗れるスポーティスクーターが2代目に試乗インプレ・レビュー

- PGO G-MAX220 – シャープな走りこそが最大の特徴試乗インプレ・レビュー

- 【スズキ GSX-S1000F 試乗記】これ一台ですべてをまかなえる、ある種の”アガリ”バイク試乗インプレ・レビュー

- 【スズキ GSX-S1000GX 試乗記】ド根性スタイルには疲れた。でも刺激欲は枯れてない。そんなアナタへ試乗インプレ・レビュー

- スズキ GSX-R600(2015) – 20年以上の進化熟成を重ねたミドルスーパースポーツ試乗インプレ・レビュー

- PGO G-MAX125 – デザインと走りでライダーを魅了試乗インプレ・レビュー

- 【ヨシムラヒストリー32】新世代GSX-R750は新型水冷エンジン+アルミツインスパーフレーム特集記事&最新情報

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!