【ヤマハ YZF-R7試乗記】本格的でありながら、フレンドリーなスーパースポーツ

掲載日:2022年01月27日 試乗インプレ・レビュー

取材・文/中村 友彦 写真/富樫 秀明

YAMAHA YZF-R7

かつての同名車とは狙いが異なる

現行YZFシリーズの中軸

2022年2月から発売が始まるYZF-R7は、スポーツツアラーのトレーサー700/7(日本では未発売)、ネオクラシックのXSR700、アドベンチャーモデルのテネレ700に続く、MT-07の第4の派生機種である。アグレッシブなスタイルを採用したこのモデルは、サーキットやワインディングでの運動性能を重視したスーパースポーツだが、同じYZFシリーズのR1/R6と比べれば、乗り味と価格は格段に親しみやすく、もちろんヤマハとしては、R25/3からのステップアップを考慮して開発している。

なおヤマハは、1999年にもYZF-R7という車両を販売しているけれど、かつてのR7は公道走行をまったく意識しないレース用のホモロゲーションモデルで、生産台数がわずか500台、価格が約400万円という事実を考えると、現代のYZF-R1M以上に特別な存在だった。そんなモデルと同じ車名を使うことに対して、開発陣には葛藤があったようだが、かつてのR7の全盛期からは、すでに約20年の歳月が経過しているのだから、新生R7の車名に違和感を持つ人は、世間にはそんなにいないだろう。

ヤマハ YZF-R7 特徴

基本設計をMT-07から転用しつつも

多種多様なパーツを専用設計

MT-07の第3の派生機種となったテネレ700では、エンジンを除くほぼすべての部品を新規開発したヤマハだが、YZF-R7はトレーサー700/7やXSR700と同様に、MT-07から基本設計の多くを転用している。ただし、R7がMT-07にフルカウルを装着してライディングポジションをレーシーにしただけのモデルかと言うと、まったくそんなことはない。Fun Master of Super Sportというコンセプトを実現するため、多種多様なパーツを専用設計しているのだ。

外装とライディングポジション関連部品以外で、ひと目でわかるR7の特徴は、フロントの倒立フォークとラジアルマウント式キャリパー、ブレンボ製ラジアルポンプ式マスターシリンダーだが、フレーム剛性向上のためにスイングアームピボット上部に追加されたアルミ製センターブレース、バネレートとダンパー特性を刷新したリアショック、スポーティなデザインのLCDメーターなども、このモデルのための専用設計。また、開発ベースのMT-07に対して、フォークオフセットを40→35mmに変更し、キャスター角を24.8→23.7度に立て、ホイールベースを1400→1395mmに短縮したことも、スポーツ性を重視するR7ならではの特徴だ。なお270度クランクの並列2気筒エンジンは、MT-07用を踏襲しているものの、プーリーのハイスロットル化や2次減速比のハイギアード化、アシスト&スリッパークラッチの導入などが行われている。

ヤマハ YZF-R7 試乗インプレッション

運動性能に磨きをかけつつも

開発ベースの美点を維持

僕自身は参加していないけれど、2021年12月に開催されたYZF-R7のサーキット試乗会では、ほとんどのテスターが大絶賛だったようである。ではストリートでの使い勝手はどうなのか、というのが当試乗記のテーマなのだが、本題に入る前にこのバイクの運動性に関する僕の印象を記しておくと、スポーツライディングを存分に楽しめる準備がきっちり整っている……だった。

などと書くと、何を当たり前のことを言っているんだと思われそうだが、生い立ちがレースとは無縁のモデルで、そういった資質は貴重なのである。

例えば、基本設計を共有するMT-07や弟分のYZF-R25/3、ライバルになりそうなカワサキ・ニンジャ650などで、サーキットを走ると、いろいろな準備=モディファイが頭に浮かぶことが珍しくないのだが、R7ならノーマルでかなりの領域までイケそう。それでいて、YZF-R1/6を筆頭とするレース用ホモロゲーションモデルのような敷居の高さを感じづらいところに、このモデルの価値はあるのだろう。

さて、続いては本題のストリートの話で、R7でさまざまな状況を走った僕が感心したのは、スポーツライディングの準備を整えたことで生じる(はずの)マイナス要素が、ほとんど見当たらないことだった。もっとも、ライディングポジションはある程度以上のスピードを前提としたレーシーな構成なので、乗り手によってはセパレートハンドルの低さ&遠さやシートの高さに抵抗を感じそうだけれど、それを除けば、このモデルにシビアやハードといった要素は存在せず、どんな場面にも過不足なく対応できる。基本設計がMT-07と共通なのだから、それはまあ当然のような気はするものの、適度な汎用性と快適性が維持されていることに、好感を抱く人は少なくいないだろう。

そして維持と言えばもうひとつ、MT-07に通じる安心感抜群のコーナリング、進入時の舵角の付き方が穏やかで優しく、立ち上がりで感じる濃厚なトラクションが維持されていることも、特筆するべき要素だ。この件に関してはサーキットでの運動性を突き詰めていくと、速度レンジが低いワインディグでは感じづらくなる傾向なのだが、R7にそんな気配は微塵もなく、常用域でのコーナリングがすこぶる楽しい。逆にこういった特性だと、高回転高荷重域の挙動と反応を重視する、エキスパートなライダーは物足りなさを感じるのかもしれないが、MT-07が備えていた美点を維持した開発陣に、僕としては拍手を送りたい気分なのである。

極限性能を追求するのではなく、普通のライダーの視点で開発された、地に足が着いたスーパースポーツ。それが今回の試乗で感じたR7に対する印象で、だからこそ僕は、多くの人にこのモデルを味わって欲しいと思っている。改めて振り返ると、スーパースポーツの試乗でそんな気持ちになるのは、ずいぶん久しぶりかもしれない。

ヤマハ YZF-R7 詳細写真

フロントマスクはYZFシリーズに通じるデザインだが、中央に備わるモノアイタイプのLEDヘッドライトはMTシリーズ的。フェアリングの防風効果はなかなか優秀で、高速走行は至って快適だった。

オフセット35mmのステアリングステムは専用設計で、アッパーはアルミ鋳造、アンダーはアルミ鍛造。セパレートハンドルの装着位置はトップブリッジ下で、グリップ位置はMT-07に対して、174mm下方/152mm前方に移動している。

ラジアルポンプ式のフロントブレーキマスターシリンダーはブレンボ。ヤマハに限らず、既存の純正ブレンボマスターが微妙な角度を設けたセミラジアルだったのに対して、R7用はアフターマーケットのブレンボと同様に、マスターシリンダー内のピストンとハンドルバーが90度で直交。

メーターはネガポジ反転表示のフルLCD。最も見やすい位置に、バーグラフ式タコメーターとギアポジションインジケーターを表示。ユニット上部に備わるバイザーは、何となくかつてのFZ750的?

MT-07やXSR700と同じく、ガソリンタンクはスチール製インナー+樹脂製アウターカバー式。スポーツライディングを重視したR7のアウターカバーは、R1/6を思わせる形状だ。

スーパースポーツとしての理想を追求したシートは、前後左右に非常に動きやすい。もっとも、MT-07+30mmとなる835mmのシート高には、不満を感じる人がいるかもしれない。

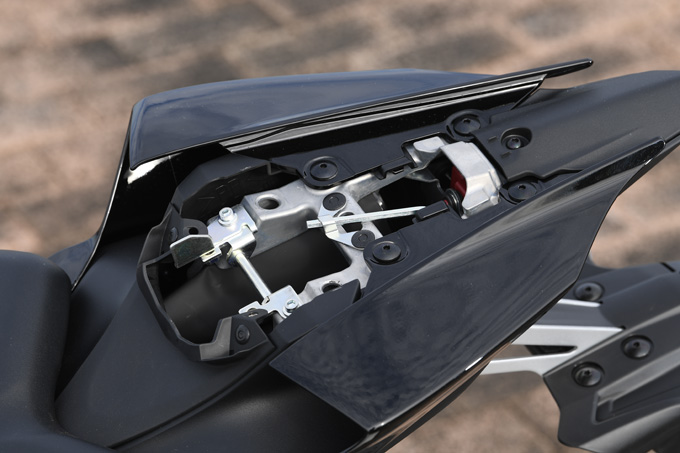

左右に導風口を備えるテールカウルはR1/6に通じるデザインで、タンデムシートとテールランプはR1/6と同じ部品を使用。

カードの出し入れは面倒なはずだが、タンデムシート下にはETCユニットは何とか収まりそうな気配。車載工具はL型六角棒レンチ1本のみ。

専用設計されたステップまわりのホールド感は、素晴らしく良好。MT-07に対して、バー位置は60mm上方/52mm後方に移動している。

標準装備を期待する人が多かったようだが、アップのみに対応するクイックシフターはアクセサリー扱いで、価格は1万8700円。なおアップとダウンの両方に対応するクイックシフターを採用するには、おそらく、スロットルの電子制御化が必要。

270度クランクの並列2気筒エンジンは、運動性と快適性を高める機構として、アシスト&スリッパークラッチを導入。最高出力73ps/8750rpm、最大トルク6.8kgf-m/6500rpmという数値は、開発ベースになったMT-07とまったく同じ。

フルアジャスタブル式のKYB製φ41mm倒立フォークは専用設計。ラジアルマウント式のフロントキャリパーは、YZF-R1/6などで実績を積んだADVICSで、タイヤはブリヂストン・ハイパースポーツS22を選択。ちなみに現行MT-07のタイヤは、ツーリング指向のミシュラン・ロード5だ。

3.50×17/5.50×17のホイール、φ298mm/φ245mmのブレーキディスク、片押し式1ピストンのリアキャリパー、左右非対称のスイングアームなどは、開発ベースのMT-07と共通。

一見しただけでは直押し式に見えるものの、リアサスはリンク式。プリロードと伸び側減衰力が調整できるショックユニットは、運動性能の向上を意識した専用設計品で、バネレートはMT-07+15Nmの130Nm。

スチール製ダイヤモンドフレームはMT-07と共通。ただしスイングアームピボット上部に備わるパーツを、フローティングマウント式の樹脂製カバー→リジッドマウント式のアルミ製センターブレースに変更することで、ねじれ剛性が20%向上している。

こちらの記事もおすすめです

- YZF-R25をYZF-R1のスタイルに一新させる才谷屋ファクトリーのカウルキット

- 【ヤマハ YZF-R125 vs ヤマハ MT-125 試乗記】独断と偏見で2車を比較!バイクブロス的ガチンコライバル対決!試乗インプレ・レビュー

- 250ccパラレルツインの兄弟車、YZF-R25とMT-25を徹底比較!!特集記事&最新情報

- モトグッツィ 1200Sport – スポーツに相応しい装備を持つ試乗インプレ・レビュー

- 【ヤマハ YZF-R125 試乗記】フルカウルスポーツのエントリーモデルとして好適試乗インプレ・レビュー

- 【ヤマハ YZF-R15 試乗記】激戦区をリードする155ccスーパースポーツ試乗インプレ・レビュー

- 【ヤマハ YZF-R3 試乗記】ヤマハらしい硬派でスポーティな仕上がりが魅力試乗インプレ・レビュー

- 【ヤマハ YZF-R15 試乗記】税抜50万円ジャスト! 250ccにも見劣りしない、クラスを超えたハイスペックマシン試乗インプレ・レビュー

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!