『ミクニTMR』と『ケーヒンFCR』。EFI化された現代で、いまなお熱烈に支持される、世界に誇るキャブレターだ。ヨシムラでもこの2モデルに、人気車種用にMJN仕様を設定している。EFIでは味わえない高性能キャブならでは魅力と奥深さ。知れば知るほど楽しい。

素晴らしいパフォーマンスを発揮する『TMR』と『FCR』

EFIの時代でもキャブレターの楽しみは普遍だ

世界を代表する“最後のレーシングキャブレター”、ミクニTMRとケーヒンFCRは、バイクがEFI化する少し前の1990年前後に登場した。さらにヨシムラでは吉村不二雄さんの発明した『MJN』(マルチプル・ジェット・ノズル)を装着し、キャブに進化をもたらした。実用面ではレースでもストリートでもキャブ時代は終わった。けれどもキャブ時代の名車やミニバイクなどの世界では、キャブはEFIにはないパフォーマンスと楽しみをもたらしてくれる。そんな世界でTMRとFCRは依然ライバルだ。

「TMRとFCRはそれぞれ構造的な特徴があるけれども、明確なパフォーマンスの差はないよ。昔からボア径がケーヒンは奇数で、ミクニが偶数なんだけど、FCRφ39mmとTMRφ40mmでパワーの差があるかというと、実際はないからね。それよりもどちらが好きか、ということ。デザインも違うでしょ。乗り味の違いというのはセッティングの差は大きいから、キャブ本体の差とはいえない。どちらもそれまでのキャブの弱点を克服した究極のキャブ。ここまで精密なキャブは他にはない。素晴らしいよ」

ヨシムラジャパン代表の吉村不二雄さん。エンジンチューナー・エンジニアとして名高く、1960年代からケーヒンCR(旧タイプ)を扱ってきたキャブのスペシャリストでもある。

とMJNの発明者である不二雄さん。父POPヨシムラとケーヒンCR、ミクニスムーズボア、ミクニTMなど数々のレーシングキャブで戦ってきたからこそ、最後に残った高性能キャブのTMRとFCRには熱い思いがある。

TMRとFCRはともに箱型形状のフラットバルブ。市販はまずFCRが先で(ダウンドラフトが1989年、ホリゾンタルが1991年)、そのFCRのライバルとしたTMRが少し遅れてリリースされた(ホリゾンタルが1993年、ダウンドラフトが1995年)。もちろんレースでは先行開発モデルがもう少し前から使用されていた。そしてこのふたつのレーシングキャブ市販の間に、ヨシムラは1992年にMJNを発表し、市販を開始した。

「絶対性能でいうとキャブはEFIにはかなわない。でも、EFIがすべての領域でキャブを超えたか、といえば実はそうではない。そういう所では、それこそインジェクターが何本もないとキャブのような性能・特性にはならない。バイク用だと、スペース、コストを考えるとこれは現実的ではない。現在のEFIでは、それとは気付かせないように、うまいこと誤魔化しているだけ。ユーザーがセッティングする楽しめるのもキャブの良さ。キャブセッティングのようなことをサブコン(ヨシムラで扱うBAZZAZなど)でもできるが、完全ではないし、コストもかかるよ」

たしかにジェットは1個数百円。サブコンは数万円だ。エンジンの吸入負圧によって、エンジンが要求するだけ自然に混合気を吸入するキャブと、プログラムされた分、燃料を噴射するEFI。ファジーとデジタルの違いだ。

「キャブはおもしろいよ。自分でイジれるでしょ。趣味なのだから、乗るだけじゃなく、イジる楽しみがあった方が世界が広がる。レースでもそうだけれども、結局扱いやすさなんだよ。パワーだけ出ても意味がない。4気筒750cc時代にはパワーを出すためにボア径φ40mmと大きいキャブを使ったけれど、そのときも問題は扱いやすさ。いかにきれいに混合気を霧化させて、効率良く吸気させるか。MJNはそうしたときに生まれた」

MJNはジェットニードル式と比べて、セッティングのスイートスポットが広くセッティングが容易で、スロットルワークも非常に楽だ。そもそもTMRとFCRは、それまでのキャブと比べれば、夢のように扱いやすく、デビュー当時は衝撃的だった。セッティングでいえば、FCRはメインエアを効かせた構造で、良い意味でそれが扱いやすさ、セッティングのしやすさになっている。一方TMRは、メインエアがブラインドされているから、パイロット系のセッティングで特性が変化し、少しセッティングのシビアさが出るが、その分セッティングの差を見極めやすい。そのため、ヨシムラでは途中からMJN仕様TMRのパイロットエアジェットをFCRのようなパイロットエアスクリューに変更し、セッティングをしやすくしたのだ(これは大きな効果があった)。

「キャブは本当に効くよ。旧いZ1やCB750FOURではSTDキャブとの差は歴然だから。ただし、高性能キャブだとはいっても各部が摩耗したり劣化していく。そのため、ヨシムラでは今後アフターサービスを強化していきたい。EFIだとそうはいかないかもしれないけれど、キャブのようなアフターマーケットパーツはまだまだ商品展開する余地がある。キャブのオーバーホール需要は確実に増えてる。これからもキャブを長く気持ち良く使ってもらいたい。キャブは本当におもしろい」

TMRとFCR。とくにTMRは、ヨシムラキャブオーバーホールのバックアップがあるので、愛車に装着した“最後のレーシングキャブ”は長く生き続けるだろう。ご安心を。

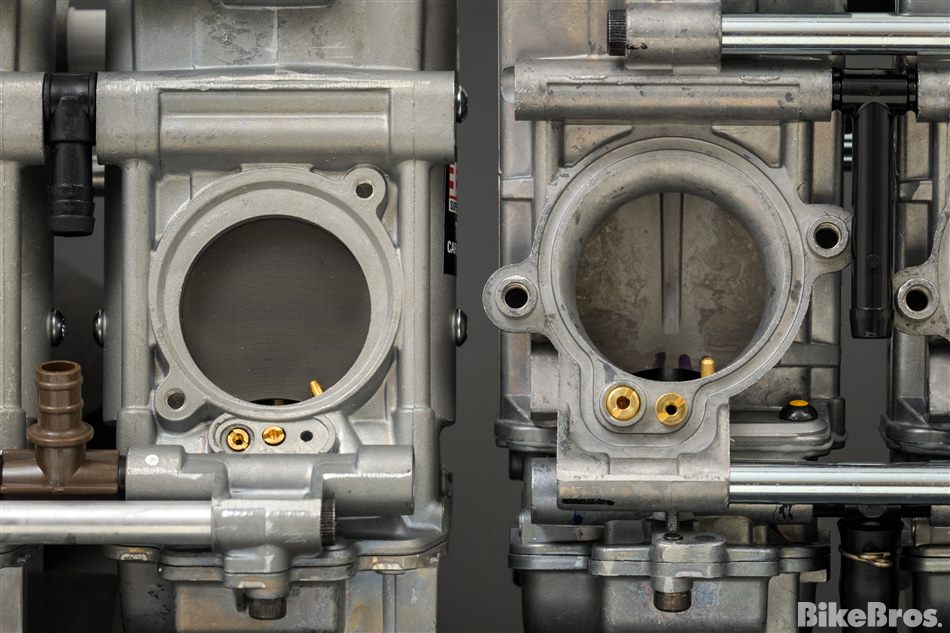

TMR(左)もFCRもホリゾンタル=エンジン背面に水平マウントタイプ(向きはどちらも右がエンジン側)だが、スロットルバルブの配置は、TMRが垂直なのに対してFCRはスラントしているのがわかる。

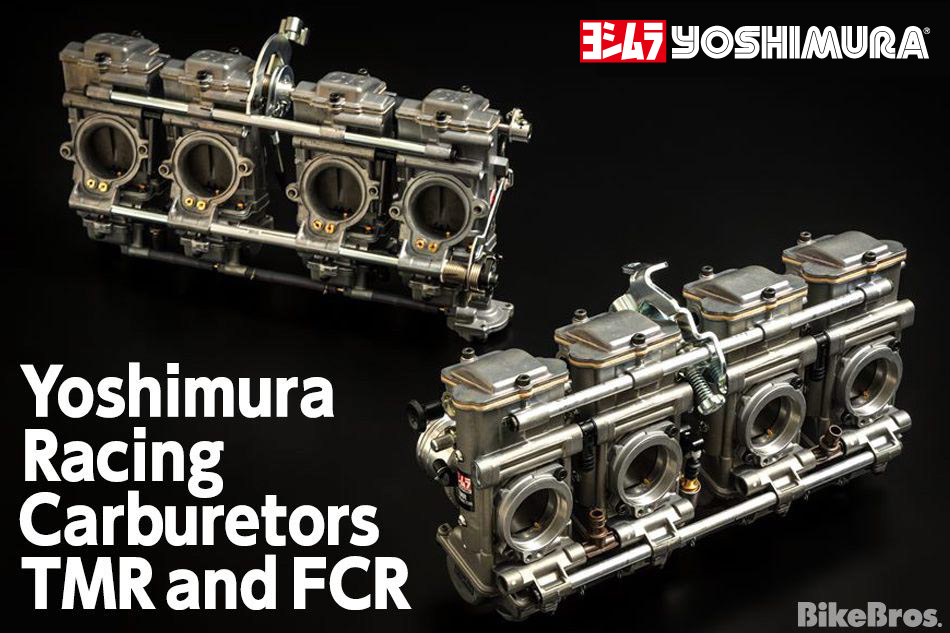

キャブ背面。ボア下にふたつのエア系が並ぶ。中心にあるのがメインエアで外側がパイロット(スロー)系。TMR(左)はメインエアがブラインド(塞がっている)でパイロット系は交換式のパイロットエアジェット。FCR(右)はメインエアを効かせた構造で、スロー系(ケーヒンの呼び名。ミクニはパイロット)は可変できるエアスクリューになる。なお、ヨシムラTMR-MJNはパイロットエアスクリュー式。ボア内の突起は加速ポンプのノズル。

キャブのトップカバーを外すと見えるのがリンク。TMR(左)もFCR(右)もリンクでスロットルバルブを吊り下げている。リンク比は微妙に異なり、FCRは開け始めをあえてロースロ(右手操作より開かない)にして扱いやすくしている。逆にTMRはダイレクト感を強調している。

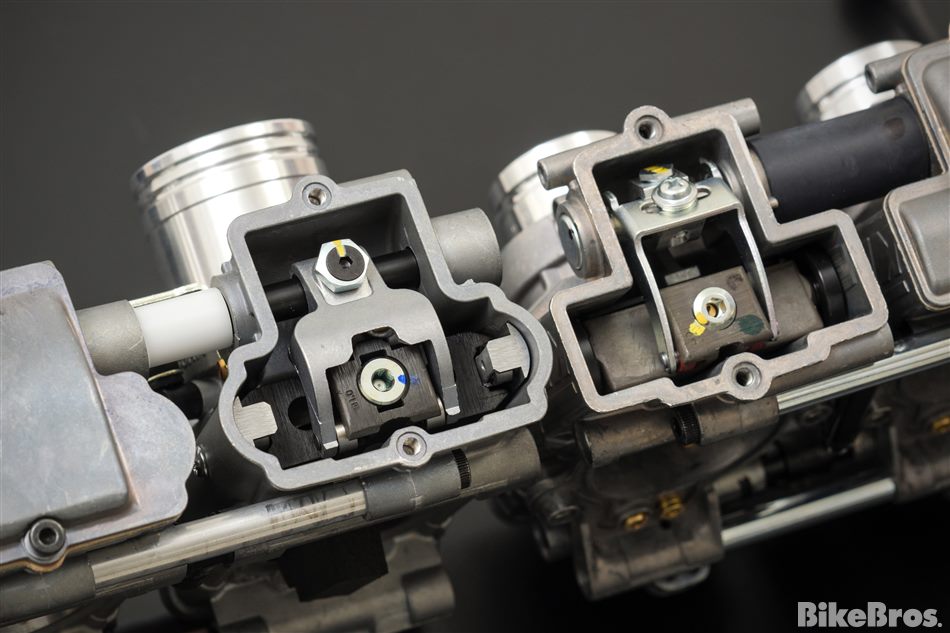

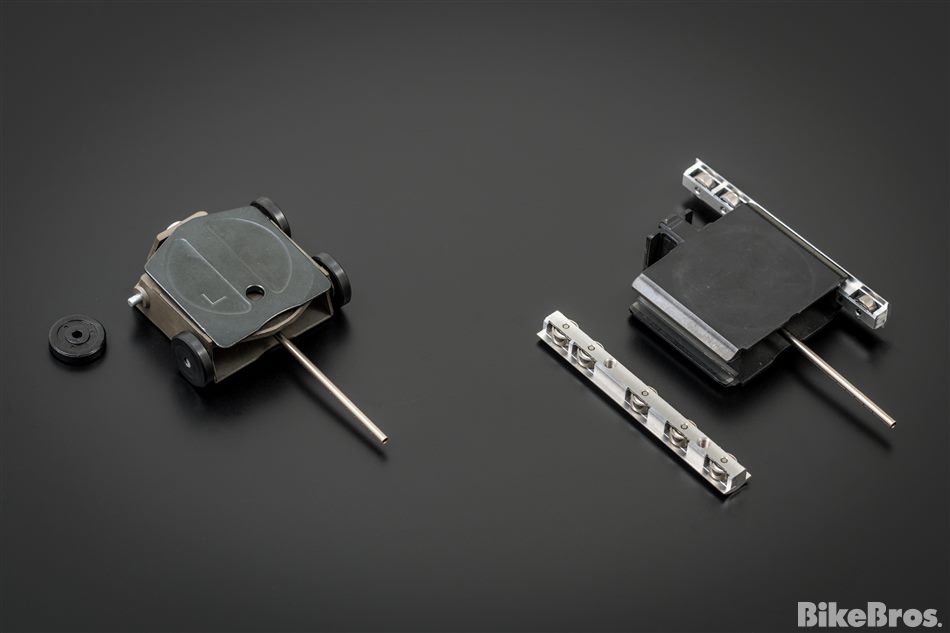

スロットルバルブはベアリングを使ってスムーズに作動する構造。FCR(左)はスロットルバルブ側に3つ装着され、1個はあえてベアリングなしとしてガタを吸収する。TMRは小さなベアリングを並べたレールがボディとスロットルバルブの間に装着されるベアリング別体構造。使い込むと(あのカタカタ音が激しく出る頃)FCRはキャブ本体まで摩耗してしまうが、TMRはベアリングとスロットルバルブが別体なので、キャブ本体は摩耗しない構造だ。なお、摩耗はレース使用より街中使用の方が進む。

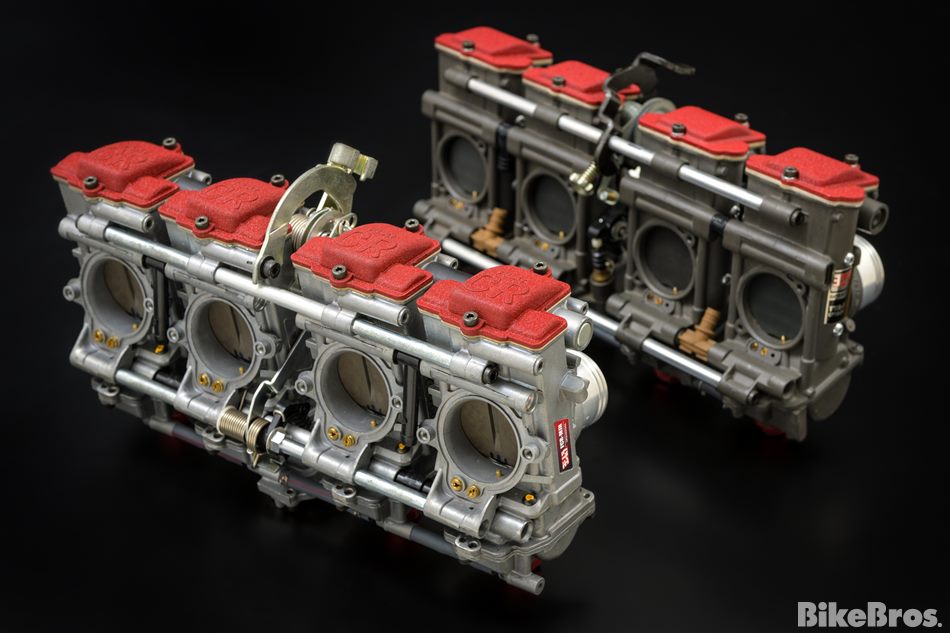

FCR(左)とTMR(右)のMJN仕様。キャブトップカバーとフロートチャンバードレンがMJN仕様で赤になる。FCR-MJNではそのフロートチャンバードレンがSTDより長いタイプになる。これはジェットニードルより長いMJNパイプに合わてあるためだ(燃料吸い口が下がっている)。

BRAND INFORMATION

定休/土曜、日曜、祝日