| 4バルブを動かすカム、ロッカーアームまわりの動弁系のレバー比も良くなかった。そして、それらは後継の油冷機で解決されていく。つまりカタナエンジンは、2バルブのGSから本格的な4バルブのGSX-Rとの技術的な過渡期にあったのだ。材料や技術もまだ、そのパワーに見合うだけのものがなかったということ。でも、現代技術をもってすれば、かなりの部分を解決できる。決してダメなエンジンではないのだ。 「カタナのスーパーバイクで最初に出たのがカム山のカジり。どうしようもなかった。その次がピストン。最初('82年開幕デイトナ時点)は鋳造。鋳造の限界だよ。パワーは出たもの。AMAは1025cc規定だったけど、それで152psだったかな」 あの頃('82年)を振り返る吉村不二雄さん(ヨシムラジャパン社長)。ちなみにコンプリート車1135Rの公式パワーは、150psだった。 「それで、ドイツのマーレ(MAHLE。試作部門)に頼んで鍛造品を作ってもらった。そこは少数しか生産しない。最初にちゃんと仕上がる前の半完成品が届いて、それでエンジンを回してくれっていう。そして1度火を入れたピストンを送り返して、当たりとかを見て、最終的なオーバル比を決めて仕上げた」(不二雄) このドイツ製ピストンは、熱膨張率が小さく、熱強度も高かった。 「砥石で削るのにも驚いたけど、機械も古くて。昔からこの仕事をしているらしく、オヤジ、息子、孫の3代でやってた。いろんなピストンが取ってあって、第二次世界大戦中のメッサーシュミット(戦闘機)用らしいのもあった。後でその試作ピストンの材質を分析したら、やっぱりシリコンの量や、分布のしかたが違うのが分かった。強度が違うわけだ。シリコンが入ると機械加工がしにくくなる(硬いので)。その頃アメリカ製は加工しやすい材料を使っていて、マーレは第二次大戦中から鍛造を使っていて、強度がある材料が分かっていたんだろうね。さすがだよ」 ヨシムラカタナSBは、鍛造ピストンを入れてから、ここらのトラブルから解放されたものの、最高2位(第4戦ロードアメリカと第9戦シア卜ル。ライダーはウエス・クーリー)で、未勝利に終わった。けれどど、カタナエンジンを搭載したF1レーサー(フルフローターサス)でクーリーがエルクハートレイクで優勝した。1000cc水冷V4のホンダFWS1000を相手にしてだったから、カタナエンジンのパワーは、たしかに引けを取らなかった証拠だ。 「鍛造化と同時に、ピストン裏をオイルで冷やすジェットも付けた。マーレ側の提案で。これは市販車にはなかったもので、油冷機ではSTDにも付いたけどね」(不二雄) いわゆるピストンクーラーだ。 「カタナのロッカーアームは、レバー比が高過ぎるんだよ。低いカム山で、バルブリフト量を稼ぎながらヘッドをコンパクトにしようという狙いなんだけど、面圧が高くなってカジる。当時はまだ分からなかったんだろうね。でも、テストでカジりが出たのか、出てきたロッカーアームのスリッパー面には溝が切ってあった。潤滑用でしょう」(不二雄) そしてカムは、'01年市販された1135Rの時点で見直され、Z用に続いて中空カムも市販された。 「ファイナルエディションの頃だったか、カムスプロケットを取り付けるフランジの位置を現行モデル(アニバーサリーやファイナルエディションなど)に合わせて変更したんです。カタナが出た当時、仕向け地によってカムの使用が違っていたんです。ですが、どの仕向け地用をベースに作ったかは不明で、そのままだった。でも、アニバーサリーでやってみるとバルブタイミングが違う。それで変更して現在もそのフランジ位置で製作しています」 そう語るのは1135Rの開発に携わった川口裕介さん(技術開発部商品開発課係長)。最新作中空カムはST-1とST-2があるが、1135RのときもST-1だった。 「1135Rの時も、ST-2よりも総合的にST-1の方が良かったからです。パワーフィーリングで選びました」 (川口) 「ST-1カムは、STDのバルブスプリングで十分。ST-1にレートの高いバルブスプリングを合わせると、面圧が高くなってカジりやすくなる。意味がないよ」 (不二雄) ただ、現在でもST-2は強化スプリングを使う。新作の中空カムは、軽量だから抵抗が小さく、それだけでもパワーロスが迎えられる。さらに「見た目にツルっとしているのは、バレル処理をしてある。バレル処理は完成後に行う研磨で、余分な角などが取れる。研磨と言ってもカム山のプロファイルが変わるほどではない。アメリカではモトクロッサーやATVのミッションにも使ってる。ギヤの入りが良くなるし、耐久性も出るみたいだよ」 (不二雄) |

ヨシムラ内でスタッフが'01年に撮影した、5台の1135R完成車。ネーミングは、φ74mmピストンを使って1135.4ccとなることに由来する。ベースはファイナルエディションで、車体もエンジンもヨシムラがすべて手を入れた。150ps、車両重量197.8kg(ヨシムラ実測)。価格は358万円~ 図面も型紙もデータも1135Rが

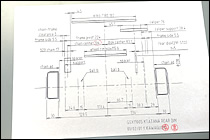

ハンドメイドされた証拠だ

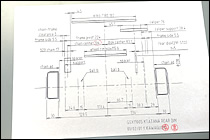

製作したパーツ類の型紙。NK-1当時のものも残さていた。とにかく1135Rはファクトリーマシン並みのハンドメイドだった。

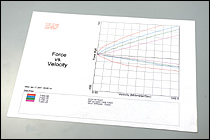

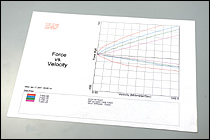

フロントに使ったGSX-R600のφ45mm正立フォークのデータ。ヨシムラにはショックダイナモがあり、減衰カなどを計測し、モディファイを進めた。リヤショックは当時ヨシムラからもリリースしていたオーリンズを採用。独自チューンも行っていた

17インチ化で採用したJBマグタンの図画。リヤホイールは1135Rの特注品(5.50-17)で、チェーンラインなどを最適化した

ステップまわりのパーツと色見本。塗装は西村コーテイング横浜で行った(Fフォークボトムケースのネーム入れなども同じ) |