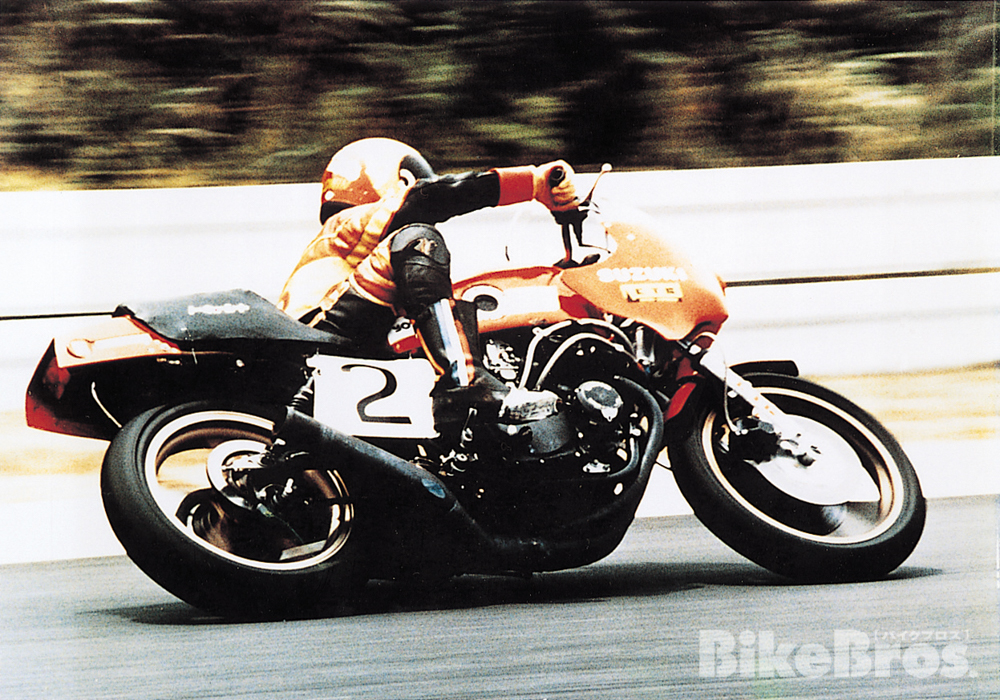

2番グリッドを得たヨシムラGS1000。フロントフォークとレイダウンマウントされたリアショックはKYBのスペシャル。キャブは扱いやすさと燃費の良さからミクニスムーズボアφ29mm。左から浅川メカ、POP、大矢メカ、昇平。

2番グリッドを得たヨシムラGS1000。フロントフォークとレイダウンマウントされたリアショックはKYBのスペシャル。キャブは扱いやすさと燃費の良さからミクニスムーズボアφ29mm。左から浅川メカ、POP、大矢メカ、昇平。

POPと不二雄がそのレースの開催の話を聞いたのは、1977年の秋だった。内容は、日本の鈴鹿で8時間耐久レースを行う、世界選手権などではなくインターナショナル格式のノンタイトルレースというものだった。まだスズキからGS1000が届く前だったが、そのパフォーマンスを示すには、絶好の機会になるだろう、と2人は考えた。

POPは、鈴鹿の耐久レースには特別な思いがあった。忘れもしない1964年MFJ鈴鹿18時間耐久レース。POPは九州・雁ノ巣の仲間たちを率いて優勝。ホンダ研究所社員チームを打ち負かし、ヨシムラの名を日本全国に轟かせたのだった。あのときはホンダCB72/77、今度はGS1000だ。

鈴鹿では1964年の18時間を開催して以来、24時間、12時間、10時間、8時間を1973年まで行っていたが、オイルショックによって以後の耐久レースは休止していた。が、1977年6月5日、全日本選手権鈴鹿6時間耐久レースとして復活。このレースにはプロトタイプクラスに加藤昇平/福井才二がエグリカワサキZ2で参戦して、クラス2位に入っていた。そして鈴鹿8耐だ。ヨーロッパ(FIM CUP)ではホンダRCBが1976年の登場以来、無敵艦隊の異名を取り、負けたのは2シーズンで1回だけ。当然鈴鹿8耐もRCBの凱旋レース的意味合いが強かった。

AMAスーパーバイクはスプリントレースだったが、ヨシムラはある程度耐久レースに自信を持っていた。1977年4月、地元オンタリオの6時間レースで、大幅にモディファイしたZ1で優勝しているからだった。スプリント仕様のままでも、6~8時間程度の耐久レースなら勝負できると考えた。

問題は、RCBがどれほど速いのかだ。アメリカの雑誌で調べてみると、ヨーロッパの各サーキットでのラップタイムは、ヤマハの市販レーサーTZ350と同等であることがわかった。アメリカ国内でRCBが走ったことはないが、TZ350ならオンタリオ、リバーサイド、ウィロースプリングスなどで走っている。そこではヨシムラGS750/944・Z1などが、TZ350と同等のラップタイムで走っている。これなら勝負になる。そして鈴鹿のラップタイムだ。鈴鹿のコースレコードは1975年10月にヤマハファクトリーの金谷秀夫がYZR500でマークした2分16秒2。GP500ファクトリーマシンではなくて、TZ350と同等のGS1000やRCBでなら……2分20秒を切れるだろうか。

鈴鹿8耐用のGS1000はAMAスーパーバイク仕様で、フロントカウル、クイックフィラー付きフューエルタンクを装着しただけの、スプリント仕様だった。エンジンも手加減なし(耐久レースだからというディチューンなし)。GS1000は神奈川県厚木のヨシムラパーツショップ加藤で昇平とメカニックの大矢幸二の手によって組み上げられた。大矢は日本側の“ヨシムラ”社員第1号で、その後に入社した2人目の社員、浅川邦夫がテストライダーだった。本当は昇平がテストを担当するハズだったが、4月のレースで転倒・骨折し、昇平が率いていたレーシングクラブ“ヨシムラR&D”のチーム員で、クラブ一速い浅川に、その役目が回ってきたのだ。

3月のデイトナ後、GS1000は、カムチェーン周りにモディファイを加えられていた。エンジン回転の急激な加減速によるカムチェーンの暴れにより、カムチェーンテンショナースリッパーが壊れ、バルブとピストンが接触破損するからだった。この問題はデイトナ以前の開発段階から出ていた。GS1000はSTDでは吸排気の両カムスプロケット間にスリッパーしかないが、改良版ではカムチェーンを上から押え込むようにアイドラー(ギア)を設けてある(GS750ではアイドラー付きだったが、GS1000ではカムチェーン上側にスリッパーが付くだけに変更されていたのだ)。更に、カムチェーンの暴れを抑える為、追加のアイドラーがヘッド後部下面内に埋込まれ、上部をカットされたテンショナースリッパ―と一体に機能する様に加工されていた。

鈴鹿8耐用GS1000は浅川のライディングで、富士スピードウェイにてシェイクダウンされた。「慣らしで6000rpmしか回せないのに、自己ベストを軽く超えた」とマシンのポテンシャルの高さに驚いた。

7月中旬、まずPOPが1人帰国した。早速ヨシムラパーツショップ加藤で昇平、大矢と共にGS1000のチューニングに取りかかった。浅川が富士スピードウェイでそのエンジンの慣らし走行を行なった。その後、ライダーのクーリーとボールドウィンは、早々に来日して事前テストを待っていた。そしてスズキの竜洋テストコースで事前テストが行なわれた。2人とも浅川が出したラップタイムを数ラップで軽々と上回った。不二雄は、帰国する事を直前まで待ってからグッドイヤーのスリックタイヤ(手持ち、前後で4セット)とともに帰国合流した。

いよいよ鈴鹿だ。ヨシムラはモリワキの工場をベースにした。ファミリー総出の戦いだ。43台のマシンが8時間を走るために集まった。ヨシムラR&Dオブ・アメリカからクーリー/ボールドウィン(GS1000)、モリワキからはグレーム・クロスビー/トニー・ハットン(Z1)だ。実はモリワキのライダー候補には、マイク“ザ・バイク”ことマイク・ヘイルウッドの名が挙がっていた。GPスターは結局スケジュールが合わず、幻に終わってしまうのだが、もし実現していれば、同年のドゥカティでのマン島TT優勝に、モリワキZ1での鈴鹿8耐優勝争い?という夢も加わっていたことだろう。

ところが……フリー走行が始まると、GS1000のクラッチがことごとく壊れたのだ。これもデイトナ以前から懸念されていた問題だった。スリックタイヤと、アメリカより路面の摩擦係数が高い鈴鹿の路面がクラッチの問題を助長してしまったのだろうか。ペースを2分22、23秒台に上げて、ここからというときになるとダメになるのだ。スズキ本社側ではバックアップのため、待機していたスタッフがクラッチを運んだが、それでもクラッチは壊れ続けた。原因は、クラッチダンパースプリング(強3,弱3の組合せ)の荷重がエンジンの加減速荷重に対応出来なくなり、プライマリギアダンパーが円周方向の溝幅以上に動いた結果、プライマリギアとクラッチバスケットを保持している3本のリベットにカシメ圧力以上のせん断力が加わり壊れていた。その為、ダンパーの円周方向に動く範囲を制限する為、スプリングを全て(強6)とした。

ツナギのデザインも、大きく腰を落とし突き出されたヒザも、すべてが南カリフォルニアの空気そのものだった。W・クーリーがAMAスーパーバイクライダーの実力を見せつけた。ヨーロピアンにはない、明るさと豪快さ。日本のレース界にはカルチャーショックだった。

すべて解決と思った……のもつかの間、今度は親子喧嘩だ。使うクラッチプレートに関して、POPは従来通り表面にディンプル処理したタイプを使うと主張し、不二雄はクラッチダンパーの負担を考えて、クラッチプレートで少し滑らせるように表面処理なしにプレーンなタイプを使おうと言う。不二雄の言うこともわかるのだが、プレーンタイプは1度も使ったことがない。最後にはPOPが「俺の邪魔をするなら帰れ!」と怒鳴ってしまったのだ。

不二雄も「アメリカへ帰る!」と言ってピットを後にし、スーツケースの荷物を詰め込み、タクシーを呼んだ。森脇護・南海子、昇平・由美子の4人が必死に説得するが、らちが明かない。そこへクーリーがやってきた。

「とにかく、予選だけは見てくれ」

年も近く兄弟のようだったクーリー。その頼みに、不二雄を仕方なく応じた。肉親の日本語よりも親しいアメリカ人の英語の方が、少し冷静になれたのかもしれない。するとクーリー/ボールドウィンは、予選2番手となる2分21秒20をマークした。ポールポジションはヤマハTZ750Dの杉本五十洋/デビッド・エムデで、2分20秒を破る2分19秒23。3番手はモリワキZ1のG・クロスビー/T・ハットン、4番手は宿敵RCBのクリスチャン・レオン/ジャン・クロード・シュマラン。2~4番手は2分21秒台だった。5番手はカワサキKR350の和田将宏/清原明彦。まあ、予想通りだ。

不二雄はPOPと口をきかず、もくもくと作業を続けていた。いつも通りタペット調整をしたときだった。8個のタペットを押してみると1ヵ所柔らかい。バルブスプリングが折れている! 判明したのは夜12時過ぎ……修理してすべての作業が終わったのは、明け方だった。これも、何か運命だ。悪いことはすべて終わった……。レース本番前のエンジン整備は、バルブ回りのタペットのクリアランス、シリンダーの圧縮漏れチェック、ヘッドボルト締付け確認ぐらいで、カムシャフト自体を外して等は行わないが、「何故か、この時はカムシャフトをわざわざ外した!」理由は分からない。これも「神」の知らせか?

こんなこともあった。ヨシムラGS1000は、スペシャルドライブチェーンを使っていた。当時シールチェーンはファクトリーだけが使う。モリワキZ1は違っていて、チェーンが伸びて困っていた。現地スタッフから状況を聞いたスズキの横内悦夫氏は、ヨシムラ用のたった1本残してあったスペアをモリワキに渡したのだ。モリワキはヨシムラのファミリー。もし、出さなかったら、後で後悔する。敵に塩を送ったのだ。

7月30日午前11時30分、8時間の戦いが始まった。1ラップしてトップで戻ってきたのはM・ボールドウィンのヨシムラGS1000だった。トップグループが通過した後、最終コーナーで土煙が上がった。スタン・ウッズのRCBだった。早くも無敵艦隊の1角が崩れた。トップ争いはヨシムラGS1000、TZ750D、モリワキZ1、KR350の4台。この中からKR350がハンドル折れから脱落。その後、追い上げて4位まで復帰するものの、ウォーターポンプ破損でリタイアした。47ラップ目、W・クーリーが4位を走っていたRCBをラップダウンにした。そしてRCBは立体交差上でストップ。C・レオンは、あきらめずマシンをピットまで押してきた。原因はバルブだった。それがRCBの67ラップ目。このときM・ボールドウィンは75ラップ目に突入していた。

POPはサインボードエリアに立ち続けた。POPにとってレースは戦争と同じだ。指揮官たる者、最前線に立つのだ。エンジン音に耳を澄ます。いい音だ。

大股開きのハングオフ、膝を擦る、ヘアピン立ち上がりでは豪快にウイリー。何もかもが、新しい。クーリーやボールドウィンが見せるアメリカンライディングは、日本人には充分刺激的だった。

M・ボールドウィンはモトグッツィに乗ってAMAスーパーバイクで2勝するなどアメリカでもトップクラスの実力を持っていた。走るだけでなく、メカニズムにも精通していて、それがスタッドボルト事件のとき冷静な対応ができた要因だろう。

スタートから4時間を経過。クーリーは2回目の走行を終えてピットイン。今回はフロントタイヤも交換する(当時は、タイヤ交換は4時間でF、R一回が予定)。ライダーも作業を行い、リアはボールドウィンと大矢、フロントはクーリーと浅川が担当する。ところが……エアレンチを使ったクーリーが、フロントフォークエンドのスタッドボルトの1本を折ってしまったのだ(左側2本の内1本)。ただ、スタッドボルトが2~3山アクスルキャップから出た所で折れていたことは、不幸中の幸いだった。とりあえず2~3山で締め込む。

「大丈夫だろう。とにかく俺は走ってくるから、その間の対策を考えておいてくれ」

ボールドウィンはそう言い残してピットアウト。ピットでは必死に対策を考える。15ラップほどして戻ってきたボールドウィンは

「アクスルキャップを削って薄くすれば、もっとネジ山にかかる!」

ピットでも同じことを考えていた。早速スペアのアクスルキャップを薄く削って対策部品を製作し、クーリーをピットインさせて交換、素早くピットアウトさせた。ボールドウィンの冷静さと、ヨシムラの勝負にかける執念が、この窮地を最小限のタイムロスで切り抜けられた要因だった。

ヨシムラのスタッドボルト破損で1度はトップに出たTZ750Dだったが、ドライブチェーンが伸びてピットイン(だからスペシャルのシールチェーンが必要なのだ)。その間にヨシムラがトップに返り咲いた。2位に上がったモリワキZ1だったが、スプーンカーブでストップしてしまった。ガス欠だった。が、ハットンは諦めず、30分はかかるだろうという予想に反して、僅か15分で押して帰ってきた。ピットでぶっ倒れるハットン、猛然とピットアウトするクロスビー。実はフューエルコックにはリザーブがあったのだが、動転したハットンは、それに気付かなかったのだ。クロスビーは暗くなっても2分22 秒台という驚異的なペース。2位TZ750Dとは約3ラップ。それでもスロットルを緩めない。

トップはクーリーだ。2位とは約4ラップ差。そして194ラップ、8時間2分51秒53でヨシムラGS1000にチェッカードフラッグが振られた。こうして、スズキ・横内氏との「1978年には国際格式のレースで勝つこと」という男の約束は果たされた。

が、ストーリーには続きがあった。POPやスタッフが花火を見上げて歓喜に沸いている中、優勝マシンを押していた浅川は、気が付いてしまった。

「げ、ダウンチューブが折れてる……リアショックのダンパーロッドも折れてる……よくこれで走れたなあ」

鈴鹿の女神はこの日、4ストチューンのゴッドハンドと、その仲間たちに少し優しかったようだ。

これ以上ない笑顔のPOP、W・クーリー、不二雄(親子喧嘩など無かったかのようだ)。左端の浅川メカが神妙な顔つきなのは、マシンの破損個所を知ってしまったからなのか……。

住所/神奈川県愛甲郡愛川町中津6748

営業/9:00-17:00

定休/土曜、日曜、祝日

1954年に活動を開始したヨシムラは、日本を代表するレーシングコンストラクターであると同時に、マフラーやカムシャフトといったチューニングパーツを数多く手がけるアフターマーケットメーカー。ホンダやカワサキに力を注いだ時代を経て、1970年代後半からはスズキ車を主軸にレース活動を行うようになったものの、パーツ開発はメーカーを問わずに行われており、4ストミニからメガスポーツまで、幅広いモデルに対応する製品を販売している。