AXCR2015 取材レポート 挑戦は想定外や想像以上のデキゴトが魅力!?

取材協力/アジアクロスカントリーラリー日本事務局 取材・写真・文/田中 善介(BikeBros.)

20年も続く本大会。実際のところ、日本でこのラリーイベントを知る人がどれだけいるだろう? 現地では多くの海外・日本メディアがマシンを追い、スタートとフィニッシュは古都チェンマイの旧市街で盛大にセレモニーが行なわれ、その華やかさもさることながら、6日間の走行ステージ、関わる国や人など、AXCRは想像を超える規模のラリーイベントだった。

初挑戦は初回限定の貴重な体験

いま感じたことに2度目は無い

「絶対に行くべきだよ!!」「バイクユーザーにこんな世界もあるってことを伝えなきゃ」そんなハスクバーナ東名横浜代表、大崎さんの熱い言葉に耳を傾けていたのは2014年春のこと。その夏、コンペティターとして2014年に初参戦した宮崎さんのレポート連載を担当しながら、2015年大会の現地取材が実現した。

かく言う大崎さんは、日本人参戦者のサポート、メカニックとして2015年で3回目の参加。宮崎さんの挑戦もまだ2年目だ。そんな2人に続いて、取材者としてAXCRデビューとなった。その視線でラリーを振り返ってみたい。

現地へは羽田空港からバンコク(タイ)経由でチェンマイ国際空港まで、乗り継ぎ時間も含めてざっと8時間。あっという間にタイの(埃っぽい)空気に身を包まれ、経験の無い海外ラリー取材に向けて高まる緊張感とは裏腹に、拍子抜けするくらい短い移動時間で到着。

1週間も続くラリーイベントに参加しようと考えると、会社勤めの家庭持ちならそう簡単に行けるものではない。準備や資金の工面もさることながら、なにより時間の調整が難しい。これだけでも一般ユーザーにとってはハードルの高いものだ。

その一方で、AXCRは海外を走るうえで面倒な部分(車両や荷物の輸送など)をはじめ現地でのサポート面が充実しているため、トータルで考えるとコストパフォーマンスは非常に高く、その世界に飛び込む最初の1歩としては、敷居は低いと言えることも事実。

チェンマイ国際空港からトゥクトゥクで20分ほどの場所に、スタート拠点となるAXCR2015のオフィシャルホテル(インペリアル・メー・ピン・ホテル)が設定されていた。

ホテルに到着したのは7日(金)夜。翌8日(土)はマシン準備、車検、ブリーフィング、マップの配布、セレモニアルスタートなどが行なわれ、9日(日)からいよいよ走行開始、14日(金)昼までラリーが行なわれ、午後にセレモニアルフィニッシュ、そして夜は関係者みんなで“お疲れ様”パーティとなる。

8日の朝になってあらためて明るい時間にホテルを見ると、かなり立派だ。昨晩チェックインした際の印象でもランクの高いホテルだと思ったが、近隣に建つホテルの中でも群を抜いている。とくに敷地が広い。別棟、プール、屋外バー、駐車場、イベントステージなどもある。そしてその敷地のほとんどを、AXCRが占有している。ラリーの期間中、何度か同様のことを思ったが、この大会を運営する組織の現地でのパワー(権力)はすごい。それが参加者にとって、大きな安心につながっているのだ。

いわゆる高級ホテル。ここに大会本部が設置され、搬送トラック、出走車両の駐車場も確保。車検は噴水のある中庭の敷地で行なわれていた。

階上から見下ろすと敷地のほとんどがAXCRのために使われていた。かまぼこ型のテントは車検場、小さく見えるテントの列が2輪、それ以外は4輪やトラックなどがズラリと並ぶ。これでもほんの一角に過ぎない。

「日本人メディア用にドライバー付きのクルマ2台ありますから、ほかのメディアの人たちと相談してうまくやってください」

取材に関して、事前に大会事務局から言われたのはこの程度だったので、じつは覚悟していた。現地に入ったらサバイバルだなぁ、と。

オフィシャルホテルのHQ(大会本部)で受付を済ませてから“日本のメディアっぽい人”を探す。こういうときは片っ端から声をかけて情報収集だ。すると、チーム付きの取材クルーが大半だということがわかった。

メディア用のクルマも実際は10台くらい用意されていたが、そのほとんどが4輪チーム専用で、それ以外に使える車が2台ある、ということだった。そして驚いたのが、2輪を中心に追いかけているメディアは、海外メディアを見ても皆無だったということ。出走台数では2輪のほうが4輪を上回っているが、やはりと言うか、メディアの目は4輪チームを向いている。

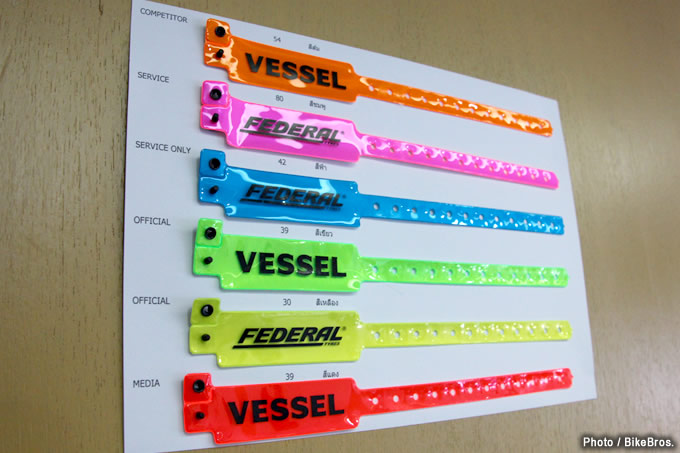

関係者は全員リストバンドを装着する。冠スポンサーであるフェデラルタイヤ(台湾の4輪タイヤメーカー)とベッセル(ご存知、日本の老舗ハンドツールメーカー)のロゴが目印。

さて、2輪メディアという同業者(仲間)がいない状況で、異国の地で初の現地取材に挑むわけだが、移動車両の確保や関係者とのやりとり、次々と変化する状況に対応しながら物理的に1日300km以上の距離を移動し、撮影・取材を行なうのは、もはや“アドベンチャー”と思えて逆に笑えてきた。それが7日間続くわけだから、いつしか1人のチャレンジャーとして、AXCRに“乗っかる”ことになった。

想定していたことなんて所詮その程度のことでしかなく、そこには想像以上の世界が待っていた。次回も、取材者の立場で見たAXCRの様子をお届けします。

アジアクロスカントリーラリー2015の様子

現地に入って一夜明けた8日(土)の朝、車両保管エリアへ行くとスポンサーのステッカーが貼られたチームジャパンのマシンが鎮座していた。このステッカーは貼る場所に厳しいルールがあるようで、4輪と違って面の小さい2輪は加工や工夫が必要なのだとか。

ラリーのときだけは高級ホテルの一角がパドックと化していた。4輪、2輪の競技車両はもとより、メディア、関係者の移動車両、海外からの荷物を積むトラックなどさまざま。

2輪は参加者の国籍によってひとつのチームというくくりになっている。マシンのセットアップなど準備に勤しむチームジャパンの様子を海外メディアが撮影している光景。

今回の取材で渡航を共にした大崎さんは、朝から車両セットアップのサポートに取り掛かっていた。これは宮崎さん(写真右)のマシンにビッグタンクを装着しているところ。

2台あるサポートカーの動きや段取り、ドライバーへの指示も大崎さん(写真右)が仕切っていた。どっちに何を積むのか、どこで待機、先行するのかなど、チームジャパン17名の動きを考えながら毎日打ち合わせを重ね、その日の動きを決めていく。3年目でもはやベテランの采配を振っていた。

出国前に横浜港で預けた荷物は、事務局の手配によって海を渡り、ホテルまで運ばれてくる。バイクも同様に横浜港へ運び、その先はお任せ。

リラックスした様子で車検の順番を待つ、チームTシャツの日本人ライダーたち。写真左から前田さん、江連さん、池町さん、いずれもトップクラスのラリーストだ。

ホテル別棟で行なわれたブリーフィングでは、本大会の競技ルールや注意事項など、重要な情報が発表された。「共通言語は英語で」「ペナルティについて」「本当に注意が必要(危険)な場所」など。

ブリーフィングは4輪も2輪も合同。参加者全員がラリー運営者の言葉を聞き逃さないよう真剣に耳を傾けていた。ラリーはすぐ隣に生死を分けるラインが存在することを、みな知っているのだ。

さっそく慣れた手つきでコマ図をトレースする江連さん。すでに走るイメージを構築しているのだろうか? 宮崎さんのAXCR2014参戦レポートにもあったが、走りをイメージすることはとても大事。

夕刻、セレモニアルスタート会場に向けて競技車両が一斉に走り出す、その直前の様子。ラリーマシンがチェンマイの市街地を大移動するシーンは圧巻だった。

セレモニー会場は古都チェンマイに残る、歴史を感じさせる城壁の傍らで盛大に行なわれた。参加者は特設ゲートをバックに記念撮影。この競技一色ではない観光旅行的な雰囲気は、AXCRの不思議な特徴でもある。

車両がすべて到着し、陽が落ちたら1台ずつ名前が読み上げられ、ゲートをくぐってホテルに戻る。それが始まるまでのつかの間、近くの屋台でしばしくつろぐことに。

雑多に屋台が並び、その雰囲気も食事もイメージどおりのアジアン・テイスト。何を食べても基本的には美味しい。細かいことを気にする人には不向きと思われがちだが、行けば行ったでそれなりの神経になるから不思議。

意外と言っては大変失礼だが、通りかかった現地の若い女子に写真をせがまれる前原さん。このあとツーショットも…という羨ましい光景。

陽も落ちて暗くなると、ライトアップされたゲートをマシンが1台ずつ通過する。大音量の音楽や激しく光るカメラのフラッシュに通行人も集まってくる。日本では考えられない光景だ。

セレモニーを終えてホテルに戻ると、明日(LEG1)のコマ図をホルダーにセットしている姿があった。当たり前の光景だが、ラリーを初めて見る目には新鮮に映った。

チームジャパンで記念撮影。ライダー17名、サポート3名(中央自動車大学校より2名)。事務局よりTeam JapanのチームTシャツも用意された。

アジアクロスカントリーラリー公式サイト >>

※2015年大会のデイリーレポートやリザルトは公式サイトをご確認ください。

他のAXCRレポートを見る

こちらの記事もおすすめです

- AXCR2014 レポート Vol.01 AXCRはたくさんの魅力に溢れたラリーだ!(前編)ラリー

- AXCR2014 レポート Vol.02 AXCRはたくさんの魅力に溢れたラリーだ!(後編)ラリー

- AXCR2014 レポート Vol.06 2014年大会参加者が語る “あの夏・ラリーの日々”ラリー

- BMW Motorrad G650 X country – BMWの確信的異端児試乗インプレ・レビュー

- AXCR2015 取材レポート スポット写真で振り返るタイの6日間ラリー

- AXCR2014 レポート Vol.03 AXCRに出場するために必要な装備と費用ラリー

- AXCR2015 参戦レポート Vol.03 LEG3~LEG6ダイジェストラリー

- AXCR2014 レポート 最終回 2015年大会はMOTO部門初の本格山岳コース!ラリー

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!

「AXCRレポート」記事一覧ページへ

「AXCRレポート」記事一覧ページへ