スズキ・アドレスV125SSのドライブベルト&ウエイトローラー交換

掲載日:2017年06月29日 メンテナンス

取材協力/丸中洋行 写真・文/モトメンテナンス編集部

作業難易度★★★★★

駆動系の作業を征する者は

スクーターを征す!?

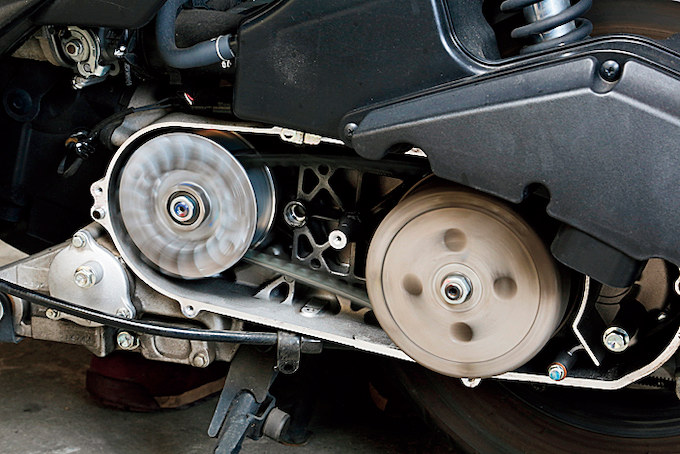

スクーターの駆動系は遠心力による無段階変速で、駆動力はプーリーの上を滑るドライブベルトで伝えられている。走行距離が増えていくとベルトの摩耗が進んで耐久性が低下し、限度を超えるとやがて破断することになる。ベルトが切れると走行不能に陥るのが怖いところだ。また、変速のキモとなるウエイトローラーは、外周が段付き摩耗すると変速がスムーズにできなくなるのでベルトと同じタイミングで交換しておくと良い。

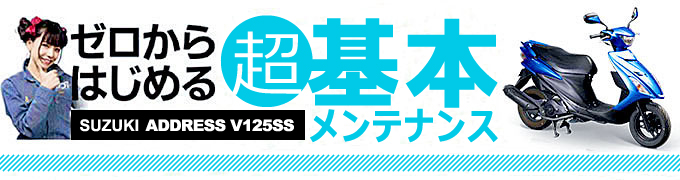

純正同等の性能を有しながら、リーズナブルな価格を実現したNTB製を使って交換した。NTBなら国産スクーターのほとんどの駆動系消耗品をラインナップしている。

スクーターの駆動系の中でも最も寿命が短いのはドライブベルトとウエイトローラーだ。NTB製のベルトはアラミド繊維素材を採用し、耐久性を向上させている。

スクーターの駆動系のリフレッシュに必要なカバ-ガスケット、ウエイトローラー、スライドピース、強化Vベルトなどなどがセットになったデイトナの補修用キットパーツは、ウエイトローラーの重量設定をベストセッティングとしているので、加速性能が向上する。価格は税抜1万円。

ドライブベルト&ウエイトローラー交換の交換手順

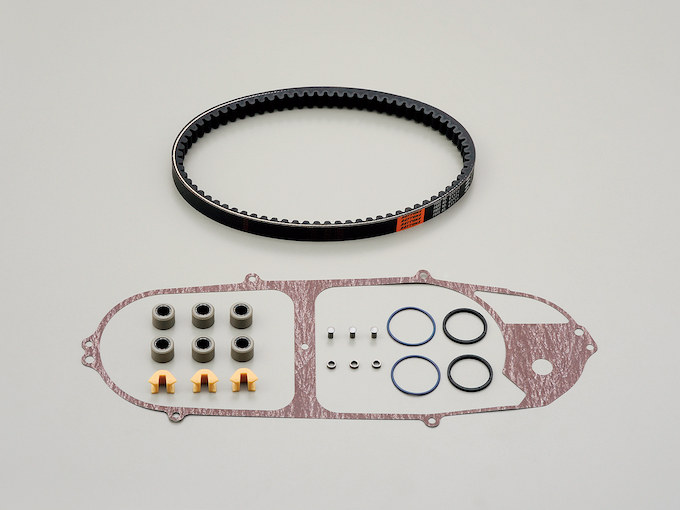

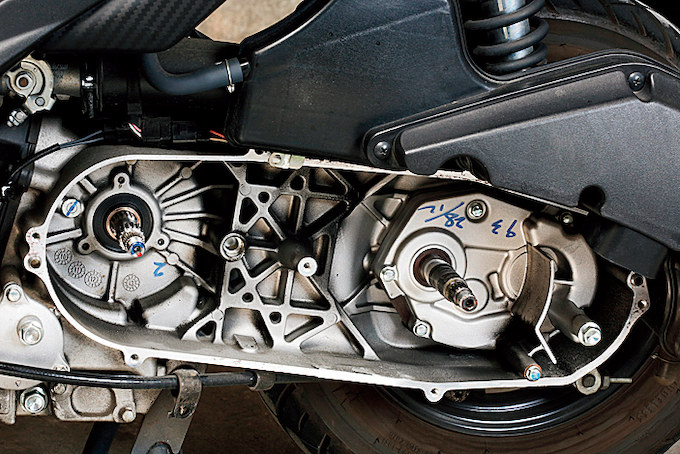

駆動系ケースには防音のために樹脂カバーが付いているので、まずこれを取り外す。キックペダルが邪魔になるので、切り欠き部分にマーキングしておこう。復元時に便利だ。

駆動系が収まるプーリーケースはボルトの数が多いので、T型レンチを使うと作業を素早く行うことができる。すべてプラスビスではなく、8mm頭のボルトだったので緩めやすかった。

プーリーケース前側には駆動系に走行風を送り込んで冷却するエアインテークのフィルターが付いている。著しく汚れていたら洗浄か交換が必要となる。ここにもボルトが隠れている。

プーリーケース上のエアクリーナーボックスが邪魔になるので、マウントボルトを2本外して上側にずらして作業を進める。外してしまうと組みつけが大変なので注意しよう。

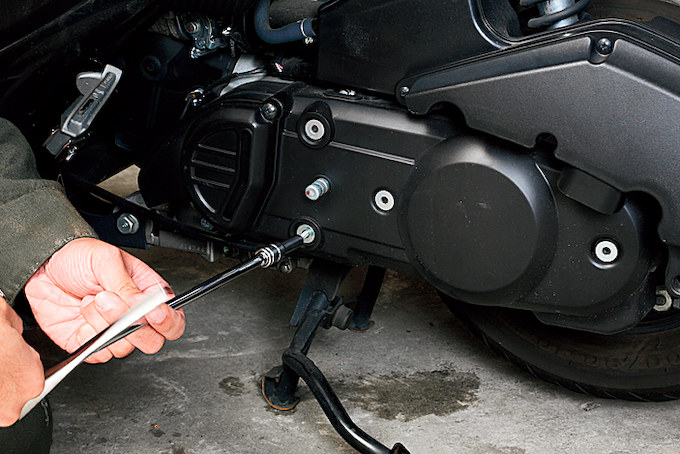

樹脂カバーが外れるとプーリーケースのカバーが現れる。マウントボルトの数が多いのでやはりT型レンチが便利だ。長短さまざまなボルトの位置はある程度覚えておこう。

プーリーケースのカバーは固着していることもある。ボルトを全部抜いてもカバーが外れてこないときは、プラハンでカバーのノックピン付近をコツコツ叩いてショックを与えて外す。

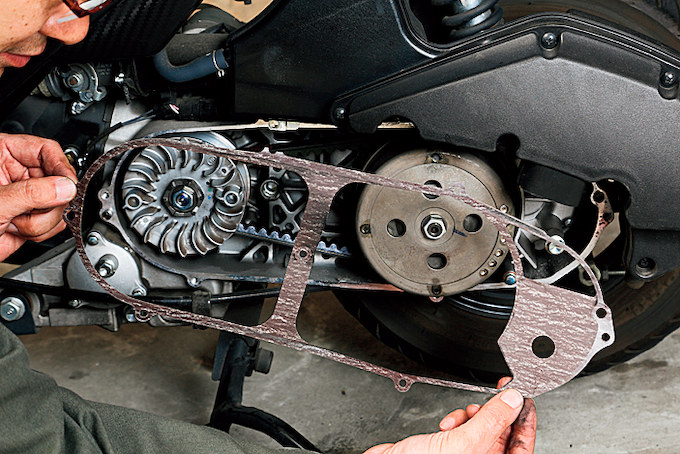

カバーには紙ガスケットが入っている。液体をシールしているわけでないので、多少切れてしまっても再使用できなくないが、作業前にあらかじめ新品を用意しておくのがお勧めだ。

駆動系が現れたら、プーリーナットを緩める。締め付けトルクが分からないときは、ナットとシャフトにマジックで合わせマークを入れておこう。締め付け時の基準目印になる。

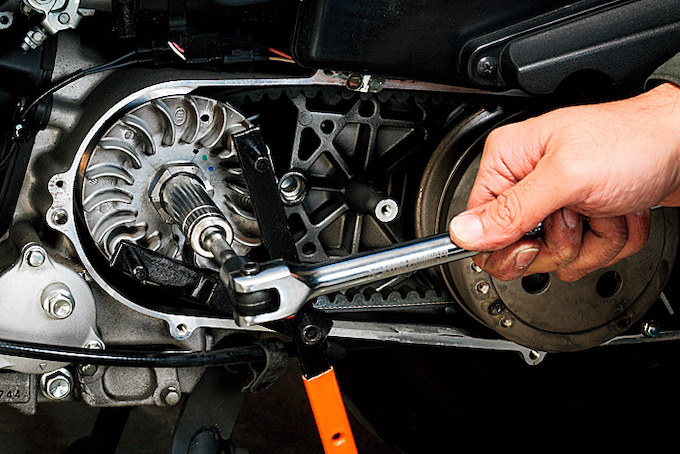

専用工具のプーリーホルダーで回り止めをしてプーリーナットを緩める。ホルダーの柄を地面に接地させて固定すれば一人で緩める際に便利だ。インパクトレンチを使っても良い。

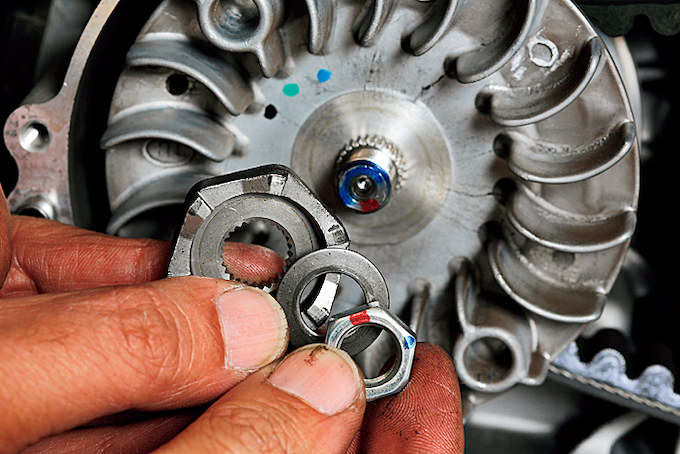

プーリーナットの下には山型に盛り上がった形状で、締め付けるとナットにテンションをかけて緩み止めとなる皿ワッシャーが入る。組み付けは山側が手前になる。向きに注意だ。

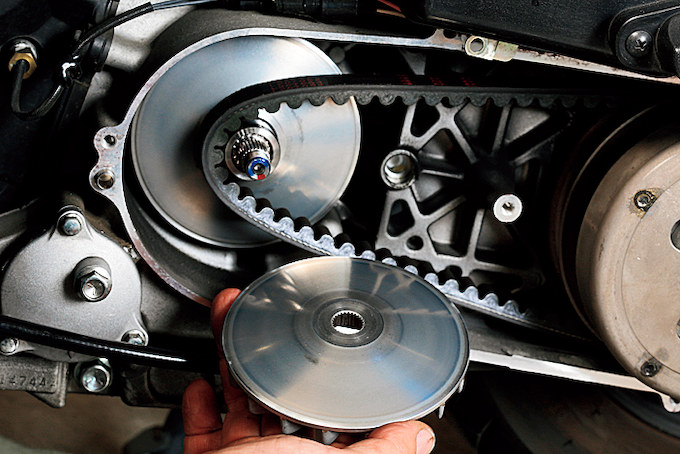

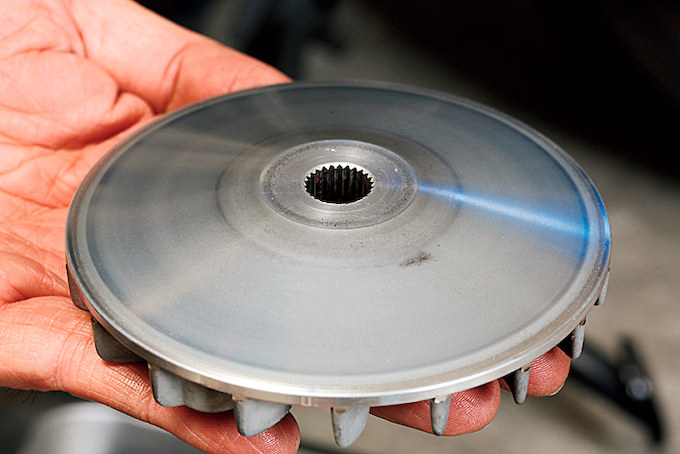

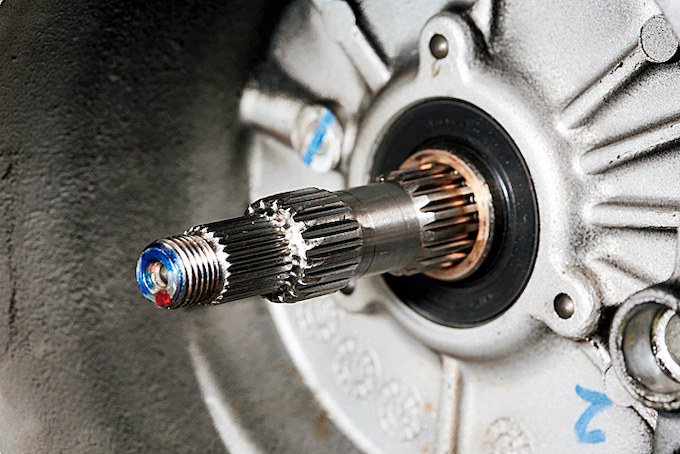

ナットが外れたらドライブフェイスを抜き取る。この時クランクシャフト端部とのガタが大きければスプラインの山を確認しよう。摩耗でガタが過大ならフェイスも交換だ。

ドライブフェイスの表面を確認してみる。著しい段付き摩耗や錆が発生しているとドライブベルトのスムーズな動きが阻害されるので、プーリーと共に新品部品への交換が必要だ。

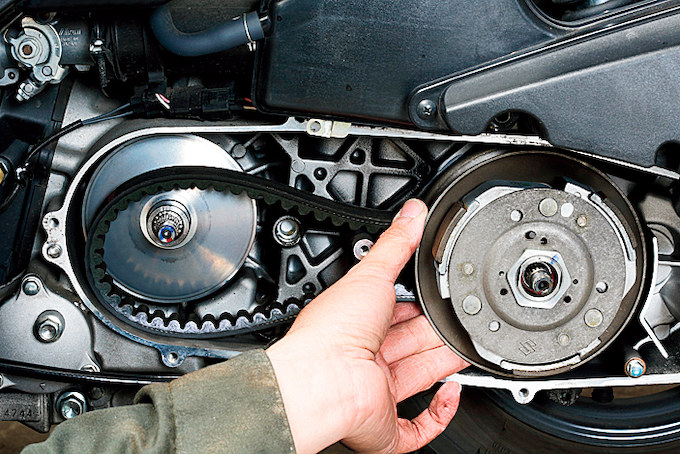

一旦ドライブベルトを下にずらしてプーリーを手前に抜き取る。ウエイトローラーがバラバラになって落ちないように裏からランププレートを手で支えながら抜き取ろう。

プーリーはなるべくアッセンブリー状態で抜き取ろう。プーリーボスを抜いて表面を確認してみる。錆や傷があってスムーズに抜けてこないならば、変速の障害となってしまう。

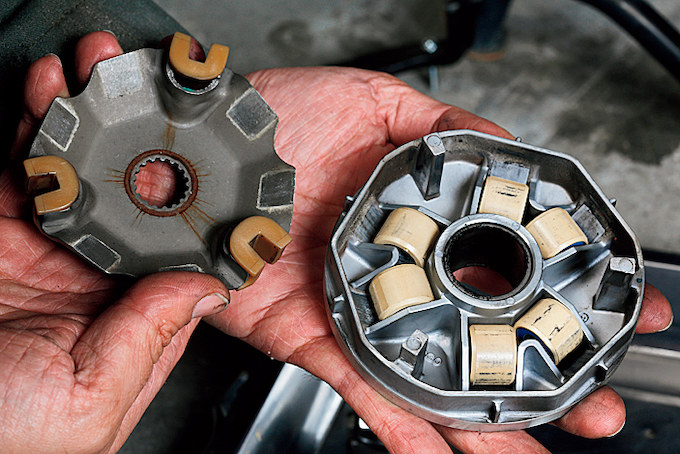

プーリーを裏返してランププレートを外すとウエイトローラーが現れる。ビッグスクーターなどは摩耗抑制のため、グリスが入っているものもあるが、アドレスV125SSはドライタイプだ。

ウエイトローラーは速度に応じ、遠心力によってプーリー内を外側へ回転移動している。走行距離と共に段付き摩耗が発生し、段付きが酷くなると変速できなくなるなどの症状が現れる。

組み付け向きが決まっているタイプもある。写真右のローラーは中のウエイトがむき出しになっているのに対し、写真左はカバーが付く。プーリーの回転方向と逆側にカバー側を向けるように組む。

プーリーの内壁も摩耗する。ローラーが転がる坂が偏摩耗している場合、ローラーの動きがそこで止まるので変速不良の原因となる。摩耗が激しい場合は交換しよう。

ランププレートとプーリーとの間に入る樹脂製のスライドピースも摩耗しやすい。ガタが大きければ交換が必要となるが、鉄製のランププレート側も摩耗することもあるので、しっかり点検しよう。

過走行車は、ランププレートのスプラインが摩耗することも稀にある。駆動系メンテナンスの際はランププレート単品でクランクシャフト端部に差し込んでガタを確認してみよう。

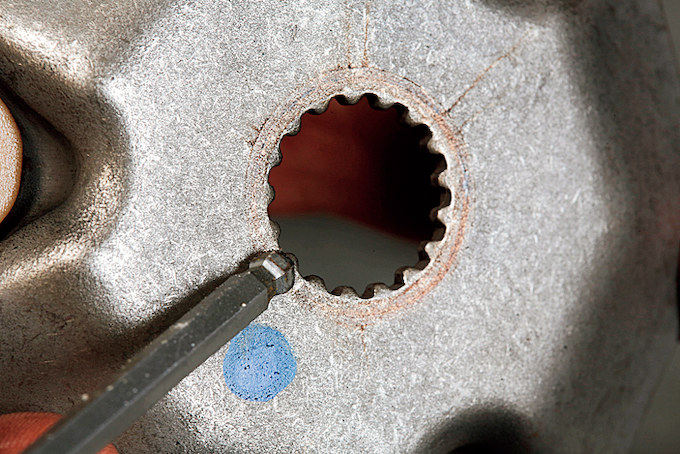

過走行車はランププレートだけでなく、クランクシャフトのスプラインが摩耗していることもある。こうなってしまうと、クランクの入替えなどが必要となるので、基本的に廃車扱いだ。滅多に起こることはない。

続いてクラッチユニットを外す。やはりナットにトルク確認用のマーキングをした後、ホルダーで回り止めをした状態で緩めよう。柄の長いレンチを使うとトルクがかかりやすい。

クラッチ側のナットにも緩み防止のワッシャーが入っていた。プーリーやクラッチのナットが緩むと走行時に動いて、スプラインをナメる原因となる。緩みは厳禁なのだ。

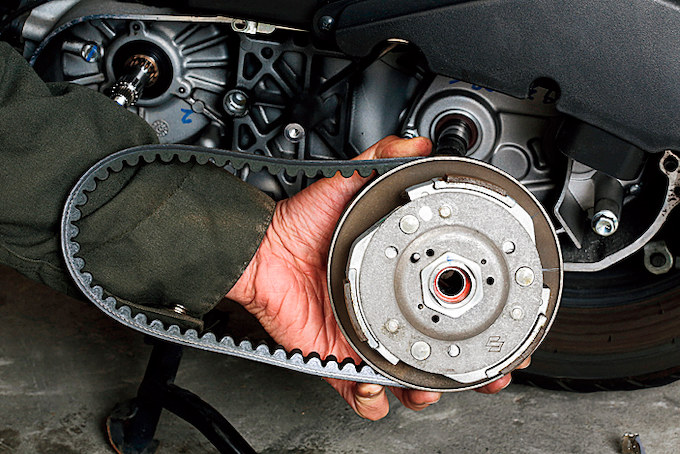

クラッチユニットを手前に抜き取る。クラッチ周辺部品はバリが立っているので指を切らないように注意が必要だ。またすべりの原因となるので油を付けないようにしよう。

スクーターの自動遠心クラッチは遠心力の力でシューが開き、クラッチアウターと摩擦固定することで駆動力を伝えている。シューの著しい摩耗や欠けなど無いか確認しよう。

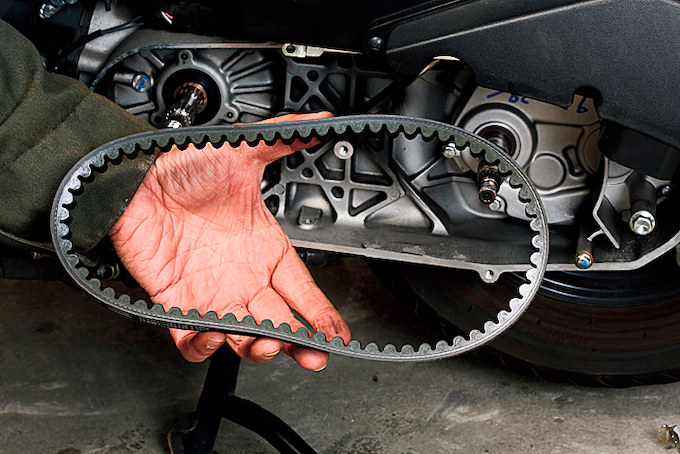

ベルトは摩耗して幅が狭くなるとプーリー端まで届かずに最高速が落ちる。そんな症状が体感できたらベルト交換を検討しよう。また、ゴムなので経年劣化で崩壊することもあるので古いものは要注意。

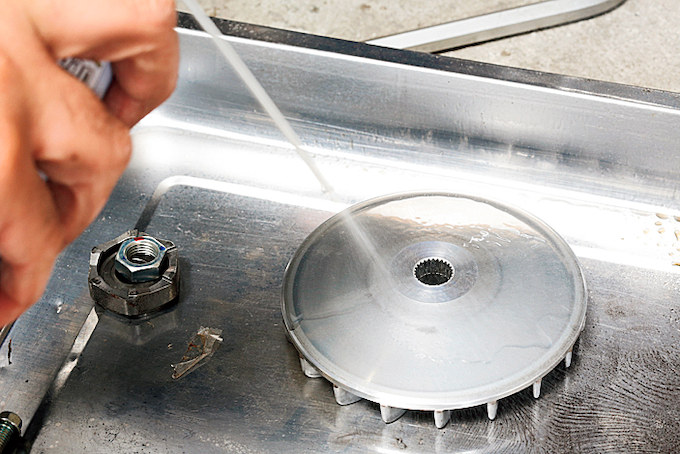

プーリーケース内はベルトが削れたゴムのカスが堆積している。メンテナンスの際は、クリーンナップしておくと良いだろう。油分がある場合は、ミッションオイル漏れが疑われる。

ウエイトローラーをセットする。NTB製は、ウエイトが真鍮製なのでグラム誤差が少なく、さらに耐摩耗性に優れたローラーカバーを採用している。グリスを塗布する必要は無い。

プーリーボスの外周と内側にはグリスをごくごく少量塗ると、錆を防いで動きがスムーズになる。塗りすぎてベルトに付着するとスリップしてパワーロスの原因になるので注意しよう。

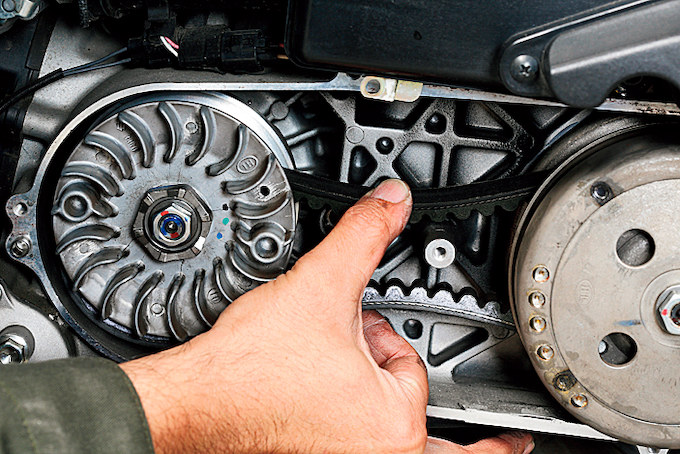

ドライブベルトは回転方向が矢印で記されている場合、それを厳守する。NTB製は「N」の文字側が回転方向側となる。つまり、上の純正ベルトと下のNTB製は同じ回転方向となる。

駆動系の組み立て時は手の油分を綺麗に洗い流しておく。クラッチを手で握って、センタースプリングを潰し、最大限に開いた状態にする。握力が足り無い場合は専用工具を使おう。

クラッチが最大限開いた状態で、ドライブベルトを組み付ける。一度ベルトを挟んでしまえばクラッチが縮む(スプリングが伸びる)ことはないので、挟んだ状態を維持したまま組み付けるのがコツだ。

ウエイトローラーを組んだプーリー、ベルトを挟み込んだクラッチユニットを駆動系ケース内に組み付ける。この時もクラッチスプリングが伸びないようにベルトをつまんで押さえておく。

クラッチアウター内側はクラッチシューの摩耗カスが付着しているので、パーツクリーナーで洗浄しておこう。油分の付着は絶対にNGなので、完全脱脂しなければならない。

ベルトを保持しながらクラッチアウターを装着。ナットを手締めしておく。サービスマニュアルで指定がある場合はネジロック剤を塗布しよう。締め付け時にインパクトレンチを使うのはNG!!

ドライブフェイスも組み付け前に完全脱脂洗浄しておく。駆動系作業時に油で汚れた軍手を着用してはいけない。ニトリル手袋を着用するときは新品を使うようにしよう。油分は厳禁なのだ!!

ドライブフェイスを組み付けて、ナットを手締めする。この時、クラッチが縮んだ状態にないと、ベルトが障害となってドライブフェイスのスプラインが奥まで噛み合わないことがある。

プーリーホルダーを使用して、ナットを締めこむ。この時にベルトにたるみがあって、ドライブフェイスがしっかり奥まで入っているかどうかを確認しながら作業を進めていこう。

緩める前に付けたマーキング位置と合うまで締めることでトルク管理できる。トルクレンチがある場合は規定トルクで締め付けよう。同様にクラッチ側も締め付ける。

クラッチ、プーリー共に締め付けることができたら、カバー組み付け前にエンジン始動してスロットルを開け閉めし、変速するかどうか確認する。リアタイヤが接地しないように注意。

アドレスV125SSのカバーにはノックピンが2箇所付くので確認しておこう。ベルトが新品になったら、1,000km程度急加速や全開走行は避け、ゆっくり変速させてベルトの慣らしを行う。

雑誌・電子雑誌で『モトメンテナンス』をチェック!

こちらの記事もおすすめです

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!

この記事が掲載されている雑誌をチェックする

この記事が掲載されている雑誌をチェックする