【ミラノモーターサイクルショー2024(EICMA 2024)レポート】国産4メーカーの新型車をチェック!

掲載日:2025年01月23日 フォトTOPICS

取材・写真・文/河野 正士

2025年モデルからコンセプトモデルまで盛りだくさん

2024年11月にイタリア・ミラノで開催されたモーターサイクルショーEICMA 2024(エイクマ2024)。おもに翌年2025年に発売される新型車が発表されるが、各メーカーが現在取り組んでいる、近い将来に市販車に投入されるであろう新技術や、それらを採用したコンセプトモデルも発表される。ここでは、その新型車を中心に紹介する。まずは国産メーカーから振り返ってみよう。

ホンダ ブース

ホンダは、欧州の最新の排気ガス規制EURO5+(ユーロファイブ・プラス)をクリアした2025年モデルを発表。なかでも「NC750X」や「NT1100」といった人気のツーリングモデルはフェイス周りのデザインを変更。さらに「NC750X」には新型のTFTディスプレイを、2023年に欧州のツーリングカテゴリーで最多販売台数を記録した「NT1100」には、新たにSHOWAの電子制御サスペンションを搭載した。またEICMA 2023で発表された「CB1000ホーネット」に、ブレーキやサスペンションを変更した上級モデル「CB1000ホーネットSP」も発表。意外だったのは「GB350S」をラインナップしたことだ。ガチなクラシックスタイルは欧州ではウケないという定説を覆す、新しい試みだと感じた。それだけ欧州の市場が変化したということなのかもしれない。

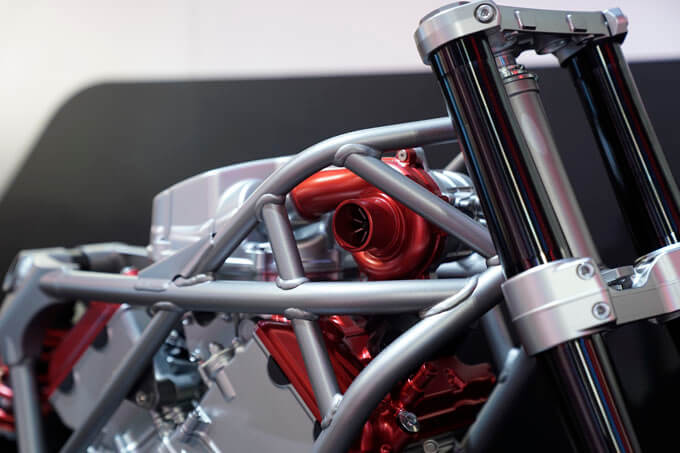

そして大きな話題となったのが、ホンダが世界初を謳う「二輪車用電動過給器搭載V型3気筒コンセプトエンジン」だ。これについては、大型二輪車への搭載を考えた挟角75度の前2気筒/後1気筒のV型3気筒であること、過給器を冷却するインタークーラーを必要としないこと以外、排気量を含め詳細は一切発表されていない。一般的な内燃機の過給器は、排気を利用するターボチャージャーにしても、クランクに連動するスーパーチャージャーにしても、その効力はエンジンの回転数に依存する。しかし電動過給器は、電子制御で過給に必要なタービン回転数を任意に設定できることから、あらゆるエンジン回転域で過給器のメリットを得ることができる。それによってハイパワー/ハイトルクを期待できるとともに、燃費効率の向上が期待できる。また、その過給機のメリットを活かせば、より小さな排気量で効率的に高い出力を得ることも期待できる。くわえて過給機を電子制御することから、過給機をエンジンから独立して配置できるようになり、車体構成の自由度も高まる、とホンダの関係者が話してくれた。EICMAの来場者はコンセプトモデルに対して反応がイマイチであることから、ホンダブースで一番人気とは行かなかったが、これを発展させた市販予定車が発表されれば、会場で一番人気となることは間違いないだろう。

もうひとつホンダの大きな発表は、「EV FAN Concept」「EV URBUN Concept」と名付けられた2台の電動コンセプトバイクだ。しかも大型電動バイクである「EV FAN Concept」は2025年の市販化を予定しているとのこと。モーターやバッテリーなど車両詳細については限定的な発表に留まったが、欧州で普及しているType-2の普通充電にくわえ、CCS2の急速充電にも対応。国によって異なる充電方式や販売方法などにも順次対応しながら、航続距離100km程度を想定して開発を進めているという。「EV URBUN Concept」については、ホンダが考える都市型電動モビリティを、機能を研ぎ澄ましたデザインやコネクテッド技術、自社開発のバッテリーパックを搭載することで具現化した電動モデルという発表に留まった。

スズキ ブース

スズキは、新型オフロードモデル「DR-Z4S」と、プラットフォームを同じくするスーパーモタードモデル「DR-Z4SM」を発表した。DR-Zシリーズは2000年に発表されたオフロードおよびスーパーモタードモデル。当時は、欧州や北米(2024年まで)でも販売されていた。その影響もあってか、欧州のライダーたちにとってもDR-Zは懐かしい存在。それが、新しい排気ガス規制EURO5+をクリアして新たにラインナップされるとして、ポジティブに受け入れられていた。

エンジンは、当時の排気量398cc水冷単気筒DOHCをベースに、クランクケースやシリンダーヘッド、ピストンやカムなど多くのパーツをアップデート。それを新開発したスチール製フレームに搭載している。さらにエンジンは電子制御スロットルでコントロールされ、3つのライディングモードを備え、4つのモードを選択できるトラクションコントロールと2つのABSモードも採用している。

すでに欧州では2025年5月に販売スタートがアナウンスされており、日本への導入が期待される。

カワサキ ブース

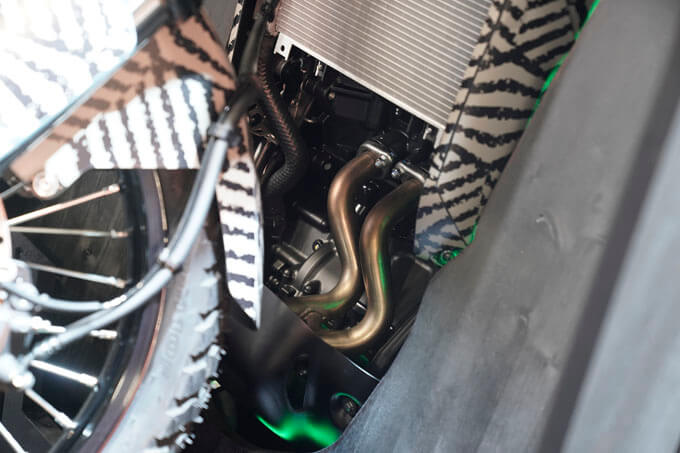

カワサキはプレスカンファレンスを行わず、2025年モデルの展示のみを行った。そこでひっそりと置かれていたのが「Life’s a Rally. Ride it KLE EST.1991」と書かれたボックス。その前方からはオフロードバイクらしきフロントまわりが突き出ていて、2気筒エンジンらしきエキゾーストパイプもチラ見えしている。1991年といえば、「GPZ500」系の並列2気筒エンジンを搭載したアドベンチャーモデル「カワサキKLE500」が発売された年。日本では「KLE400」として知られている。カワサキはこれについてなんの情報も出していないが、新型「エリミネーター500」(日本では「エリミネーター400」)系の2気筒エンジンを搭載したアドベンチャーモデルを開発中なのではないだろうか。

また9月に発表した、2025年モデルの「ベルシス1100SE LT」や「ニンジャ1100SX SE」を発表。ともに前1000ccエンジンからストローク量をわずかに伸ばし、排気量を1100ccにアップ。「ニンジャ1100SX SE」はオーリンズ製リアショックユニットやブレンボ製ブレーキシステムを搭載した。

さらにはストリートファイタースタイルの「Z900」はスタイリングを一新。SUGOMI/凄みデザインを採用した新しいスタイルは、やや小顔で、それによってボディ周りがさらにマッチョに見えるデザインとなった。

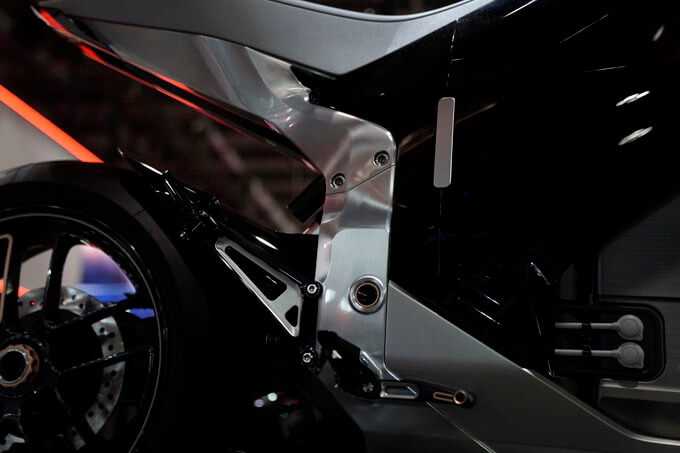

現在カワサキ傘下となったビモータは、カワサキと背中合わせのブースで2つのニューモデルを発表。2025年シーズンからカワサキに代わってスーパーバイク世界選手権を戦うビモータチームのファクトリーマシンレプリカともいえる「KB998 リミニ」。「カワサキZX-10R」用エンジンを、トレリス構造のメインチューブとアルミ削り出しピボットプレートを採用したフレームに搭載。自動可変式のウイングもセットしている。もう1台はEICMA2023で発表した、ハブステアシステムを採用したアドベンチャーモデル「テージH2 TERA」の市販バージョンだ。

ヤマハ ブース

ヤマハはオンラインで進めていた2025年モデルの完結編として、発表した各モデルを展示。なかでも注目は新型「トレーサー9GT+」だ。2024年8月に発表した、クラッチ/ペダル操作が不要なヤマハ独自の新電子制御トランスミッション「Y-AMT」を新たに採用。また、すでに採用しているミリ波レーダーによる車体前方の検知機能を活かし先行車に追従走行する機能「ACC(Adaptive Cruise Control/アダプティブ・クルーズ・コントロール)」に加え、車体後方にもレーダーを搭載して後方を検知する「BSD(Blind Spot Detection/ブラインド・スポット・ディテクション)」を搭載した。さらに、先行車/対向車検知用のカメラを装備し、周囲の状況に合わせてヘッドライトの点灯・消灯および照射範囲の調整を自動で行う「マトリクスLEDヘッドライト」も採用。スポーツクルーザーとしての魅力を高めている。

また欧州で熱く支持されているネイキッドスポーツモデル「MT-07」および「MT-09」にも新電子制御トランスミッション「Y-AMT」を搭載。

そしてスタイリングを変更した2025年モデルの「NMAX125」とともに、同じくスタイリングを新しくした2025年モデルの「TMAX」を発表した。

日立アステモ ブース

サスペンションブランド/SHOWA、ブレーキブランド/NISSIN、吸気システムや制御システムを展開するKEIHIN、自動車部品メーカーの日立オートモティブが経営統合し2021年に誕生した日立アステモ。統合前にSHOWAが単独で参加していたときから数え、EICMA 2024は参加10年目の節目となった。そこで現在開発中の電子制御システムやADAS (エーダス/Advanced Driver Assistance Systems/先進運転支援システム)、EV技術を紹介した。

2025年レースシーズンに使用する新ロゴ&コンセプトモデル

SHOWA&NISSINとの共同開発による新しいサスペンション&ブレーキシステムのコンセプトモデル。倒立フォークのボトムケースから伸びる一本足でブレーキキャリパーを連結。ボトムケース下の空洞とブレーキキャリパーにデザインした冷却ファンで冷却効果を向上させている。

新ロゴは、そのコンセプトモデルにも使用されている。サスペンションの「SHOWA」とブレーキの「NISSIN」に関し、さらなる高付加価値を持つハイパフォーマンス製品であることを表現するため、アルファベットの「A」をアレンジ。書体を変更した「SHOWA」および「NISSIN」の新しいロゴと組み合わせて使用される。

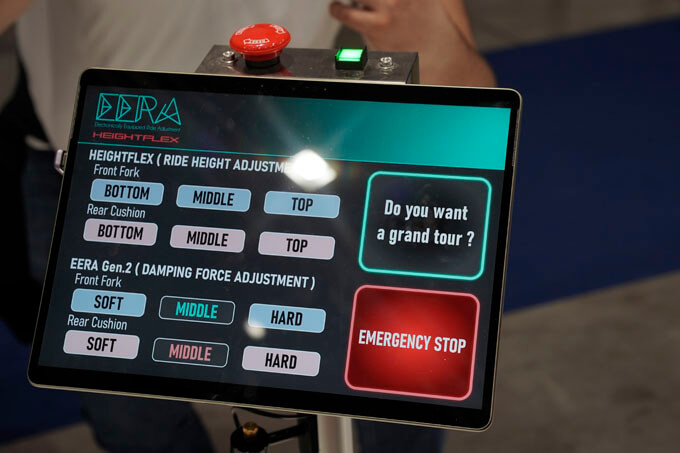

車高調整システム/HIGHTFLEXがさらに進化

走行中に、停車を関知して自動的に車高を下げ、走行が再開すると自動的に車高を元に戻すHIGHTFLEX(ハイトフレックス)がさらに進化した。

EICMA2023ではリアショックユニットにギアポンプ式スプリングアジャスターを採用したが、EICMA2024ではフロントフォークにも同様のポンプユニットを内蔵。高頻度高速作動を実現した。サスペンションを下げるときは、減速時などのサスペンションの動きに合わせて、素早く、そして自然に車高を下げることが可能。サスペンションを上げるとき、初期型HIGHTFLEXではサスペンションの動きを利用したセルフポンプ式スプリングアジャスターを使用。第二世代HIGHTFLEXではABSモジュレーターをオイルポンプとして流用。コストを抑えながら、サスペンション上昇スピードも大幅に改善した。

EICMA2023では第三世代のHIGHTFLEXとしてリアサスペンションにギアポンプ式スプリングアジャスターを搭載。上昇スピードを大幅に短縮し、5〜7秒で上昇が完了する。そしてEICMA2024ではフロントフォーク用ギアポンプ式スプリングアジャスターを開発。会場では、その上昇を体感できるデモンストレーション用車両も用意した。

電子制御サスEERAも第二世代に!

EICMA 2023で、減衰力を可変するアクチュエータの制御基板をリアサスペンションユニットに組み込み、その制御基板にGセンサーを組み込むことで、これまで別体で必要だったサスペンション制御用ECUとストロークセンサーを廃止した第二世代電子制御サスペンションシステム/SHOWA EERAを発表した。EICMA 2024では、その制御ユニットをフロントフォークにも搭載。前後サスペンション単体はもちろん、前後セットで採用可能とし、 SHOWA EERA 第二世代ファミリーを広げ、より幅広いモデルキャラクターや価格帯の車両への電子制御サスペンションシステム搭載を狙っている。

こちらの記事もおすすめです

- 【EICMA2019レポート】EICMAにおけるバイクコミュニティの中心、rizoma(リゾマ)ブースレポートフォトTOPICS

- EICMA2017(ミラノショー)/カスタムマシンとフリーマケットが融合したEAST EICMA Motorcycle Show レポートトピックス

- 【ミラノモーターサイクルショー2024(EICMA 2024)レポート】外国車メーカーの新型車をチェック!フォトTOPICS

- 【ミラノモーターサイクルショー2022(EICMA2022)レポート】先進運転支援システムや小型電動バイクのシステムソリューションを展開した日立アステモフォトTOPICS

- 【ミラノモーターサイクルショー2022(EICMA2022)レポート】ロイヤルエンフィールドのスーパーメテオ650やブラフシューペリアのDAGGERなど世界初公開の外国車を紹介フォトTOPICS

- 【ミラノモーターサイクルショー2022(EICMA2022)レポート】ホンダのトランザルプやCL500、カワサキのEVバイクなど話題の国産車を紹介フォトTOPICS

- 【EICMA2019レポート】国産4メーカーの注目モデルを総括!フォトTOPICS

- 【EICMA2018】125ccクラスへ新たな提案。ホンダデザインスタジオのコンセプトモデルトピックス

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!