未来のバイクデザイナーを育成!公益社団法人 自動車技術会が主催する「第10回 二輪デザイン公開講座」が開催

掲載日:2022年10月17日 フォトTOPICS

取材協力/公益社団法人 自動車技術会 取材・写真・文/淺倉 恵介

次世代のバイクデザイナーを養成する

「第10回 二輪デザイン公開講座」の模様をレポート

今回で10回目となる二輪デザイン公開講座。対象となるのは美術系大学でデザインを学ぶ学生達。バイク業界へのリクルーティング的意味合いの強い催しのため、まだ進路が定まりきっていない1年生と2年生が主な参加者となっています。ここ2年間はコロナ禍の影響でリモートでの開催でしたが、今年は久々の対面開催となり、9月1日〜2日の二日間、会場となった名古屋芸術大学に全国から32名の学生が集まりました。

この公開講座では、バイクデザインの現場で実際に行われている作業を抽出した、フィジカルスケッチ、デジタルスケッチ、クレイモデリング、CMFの4工程を学生達に実際に体験してもらうカリキュラムが組まれています。あくまで体験レベルではありますが、その内容は高度かつ実作業に即したものなので、普段の学業とは勝手が違い、参加した学生達はかなり苦労していた様子でしたが、皆さん熱心かつ意欲的に課題に取り組んでいました。

講師を務めたのは、ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキの国内4メーカーと、GKダイナミックスの現役バイクデザイナーの皆さん。今、走っているバイクを実際にデザインした人たちから、直接指導を受けられる機会は貴重です。この公開講座に参加したことがきっかけでバイクに興味を持ち、バイクデザインの世界を目指した人材が、既に各メーカーでデザイナーとして活躍しています。今回の参加者の中からも、未来のバイクデザイナーが誕生することを期待したいものです。

二次元のデザインを

三次元化するクレイモデリング

二次元のデザイン画を、三次元の立体モデル化する工程がクレイモデリング。インダストリアルクレイという粘土状の樹脂素材を削り、バイクの形を作り出す作業です。学生たちに与えられた課題は、立方体のインダストリアルクレイから曲面を削り出すこと。ほとんどの参加者が初めて経験する作業とのことでしたが、実際に形が残る面白さに興味を惹かれた人が多かったようです。クレイモデリングの講師を担当したのはスズキのスタッフ。現行ハヤブサのデザイン作業時に製作されたという、実際のクレイモデルも展示されました。

現代のデザイナーの

必須技術デジタルスケッチ

デザインの分野でもIT化が進んでおり、CG関連技術を包括してデジタルスケッチと呼ばれます。ここでは手描き感覚でCG製作が可能で、デザインやイラストの世界で多用されている液晶ペンタブレットという機材を使用したデジタルスケッチの基礎を体験。作業スピードも重要となるプロのデザイナーにとっては、修正の容易さや着色のスピード他、デジタルスケッチが持つメリットは絶大です。インダストリアルデザインの世界を目指すのであれば、必ず身に付けたい重要な技術。講師はホンダのデザイナー陣が務めました。

マシンの仕上がりを左右する

CMFを実体験

CMFとは、Color=色、Material=素材、Finish=仕上げの頭文字をとったもの。カラーリングやグラフィック、表面の素材や加工方法を決める工程で、製品の最終的な仕上がりを決める重要な要素です。バイクに限らず、インダストリアルデザインでは、多くの時間がかけられる工程です。この講座では、与えられたテーマに沿って、カラーとグラフィックを決定。デザイン用のカッティングシートで実車をカラーリングし、デザインコンセプトをプレゼンテーションするまでを体験。講師はヤマハとGKダイナミックスのデザイナーが担当しました。

バイクデザインの基本は

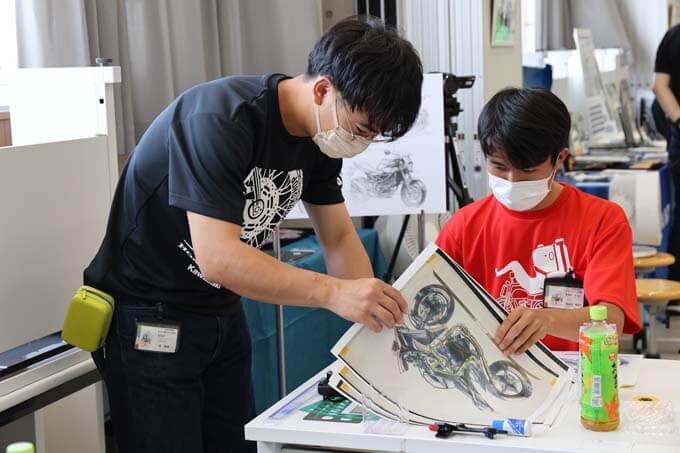

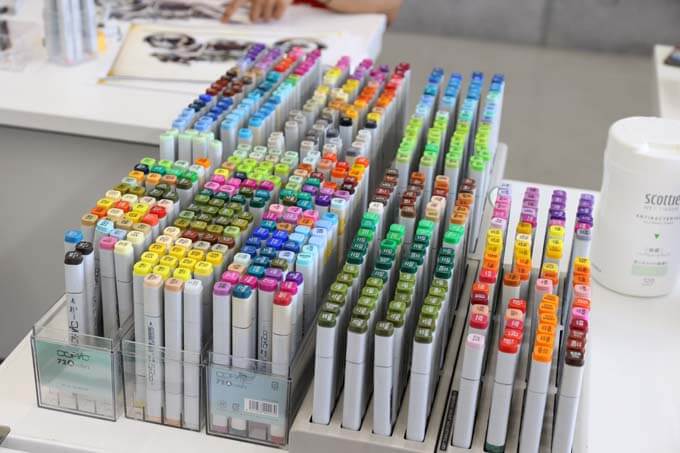

手描きのスケッチ

デジタル化が進んだ現在でも、バイクデザインの始めの一歩は手描きのスケッチなのだそうです。PCを使用するデジタルスケッチに対し、手描きはフィジカルスケッチと呼ばれます。この講座での課題は、見本のデザイン画の模写か、マーカーという画材を使ってのデザイン線画の着色の二つから選択可能となっていました。参加者は約2時間をかけて1枚の画を仕上げたのですが、プロデザイナーはゼロからデザイン画を掻き上げるのに、30分もかけないというから驚く他ありません。講師はカワサキのデザイナーが担当しました。

他ではあり得ない

豪華な内容

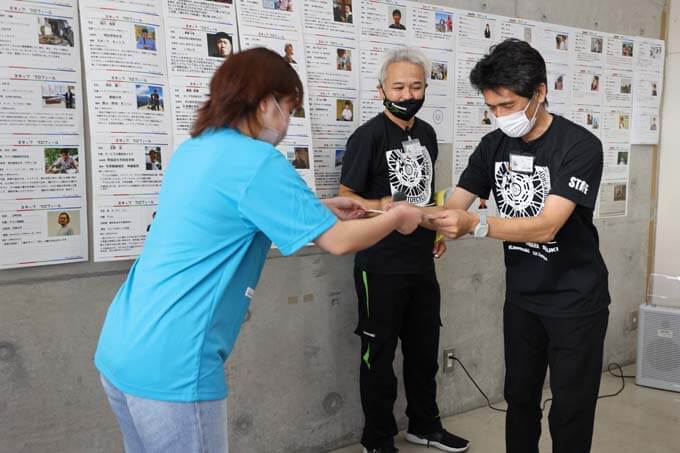

全カリキュラムの終了後に行われた閉会式では、参加に修了証が渡されました。

閉会式では、参加者全員に実車のデザイン画をプレゼント。これは素晴らしい記念です。

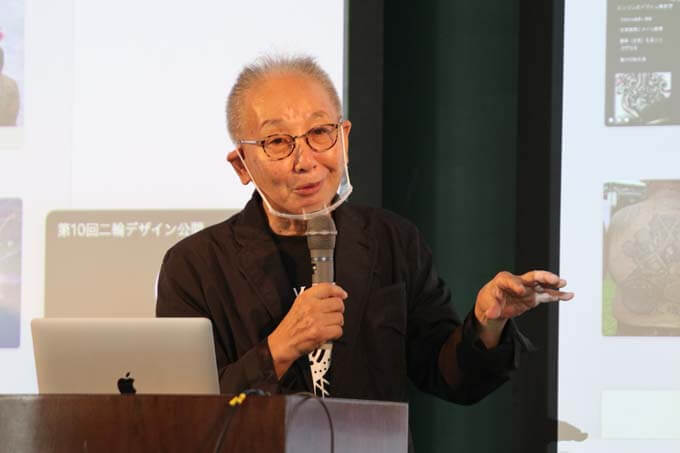

カリキュラム開始に先駆けて、基調講演会が開催されました。一人目の登壇者は、元GKダイナミックス社長で、V-maxやSRXなど数々の名車を手がけた、国内バイクデザインの第一人者である一條 厚さん。

二人目の登壇者は、ホンダのデザイナー澤田 琢磨さん。澤田さんは、ApeやZOOMERなどユニークなバイクを生み出したNプロジェクトに関わった他、VTR等多くの人気モデルのデザイナーです。

基調講演の後には、二輪デザイン公開講座出身で現在4メーカーで活躍する若手デザイナーが登壇。未来の後輩たちに、現場の空気やバイクデザインの面白さを熱弁していました。

こちらの記事もおすすめです

- FOXの2015年モデルが一挙に登場(オフロードヘルメット)オフロード用品ニュース

- PGO G-MAX150LC – 高速道路にも乗れるスポーティスクーターが2代目に試乗インプレ・レビュー

- PGO G-MAX220 – シャープな走りこそが最大の特徴試乗インプレ・レビュー

- PGO G-MAX125 – デザインと走りでライダーを魅了試乗インプレ・レビュー

- YOSHIMURA CAMSHAFT: A NON-STOP EVOLUTION

- ホンダ ズーマーバイク購入ガイド

- オシャレなデザインで人気のZOOMER!バイクブロス通販部ピックアップ

- 【ホンダ フォルツァ試乗記事】全面的な改革を受け運動性能が格段に向上試乗インプレ・レビュー

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!