【2012 マン島TTレース】 第8回 電動バイククラス 『TT Zero』 に参戦したマシンたち

掲載日:2012年08月03日 フォトTOPICS

取材・写真・文/小林 ゆき 取材協力/マン島TTレース公式サイト

TT Zero のプラクティス兼予選のスタートシーン。本来、土曜日と月曜日に1周ずつ計2周の予定が、天候不順で土曜日がキャンセルとなり月曜日の1周のみに。予選通過は完走することでしたが、実際には全車出走可能となりました。

4年目を迎えた電動バイクレース

参戦マシンはいかに進化したのか?

今年で4年目を迎えた事実上の電動バイククラス『TT Zero』。全部で18台のエントリーがありましたが、予選に出走したのは10台のみ。決勝はさらに減り、9台出走中完走できたのはわずかに4台のみ、という過酷かつ技術的難題が大きいレースとなっています。

電動バイクのロードレースは、マン島の他に『TTXGP』と『e-Power 国際選手権』などのシリーズがあり、そちらはレース専用サーキットでのスプリントレースなので、TT レースほどバッテリー容量を必要としません。いっぽう TT Zero は、単にマシンのパワーや速さのみならず、航続距離に対するバッテリーマネジメントも大きな要素となってきます。

昨年から、最初に平均時速100マイル(160キロ)を超えたチームに、マン島政府から 10,000 ポンド(約130万円)の賞金が創設されましたが、連勝中のモトシズがギリギリ100マイルを超せず、1万ポンドの賞金授与は今年にお預けとなっていました。ちなみに現在の TT において、エンジンバイクの平均時速の最高記録は131.578マイル(210.5キロ)となっています。

マン島 TT レースの歴史の中で、ガソリンを燃料とするレシプロエンジンが平均時速100マイルを超えるまでには、約50年の歳月がかかりました。ならば、電動モーターの進化はどうか。フォーミュラ1のようにお金がかかっていそうなマシンから、まさに “切った貼った” 状態の大学チームのマシンまで、今回は TT Zero に出場したマシンを紹介していきます。

フォトTOPICS(写真点数/33枚)

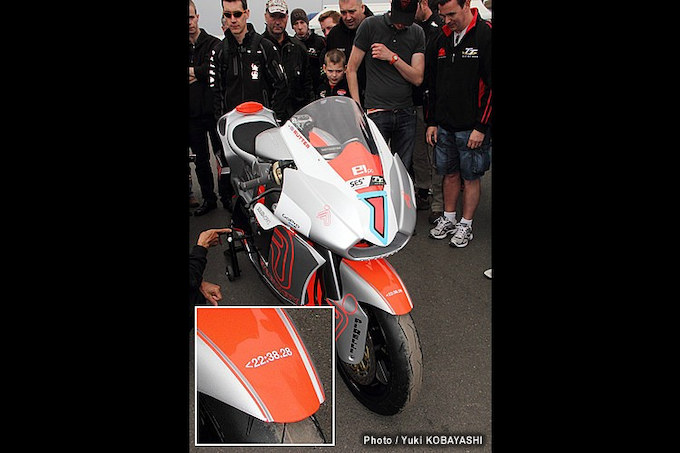

01アメリカ 『セグウェイ・モトシズ』 の 『E1pc』。バッテリーはDOW KOKAMのリチウムイオンを採用。

02車体設計はダッソーシステムズの3次元 CAD がスポンサーとなり、独特の流線型のエクステリアデザインを実現しています。

03フロントフェンダーに描かれた数字にご注目。「<22:38.28」の数字は、1周約60キロのコースを平均時速100マイルで走った場合のラップタイム、「22分38秒28を切りたい」という決意を表しています。

04いまやモータースポーツ、アウトドアスポーツに欠かせない小型ハイビジョンビデオカメラの代名詞となりつつあるGoProもスポンサーになっていて、車体の前後にカメラが取り付けられています。

05シート下にはラジエターが見えます。モーターや電装システムの冷却方法は 『Team無限』 同様、水冷システムを採用しているようです。

06セグウェイ・モトシズの2号車はマーク・ミラー選手。このクラスで昨年は準優勝、一昨年は優勝しているライダーです。1号車との見分け方は、セグウェイのロゴのラインの色が黄色いこと。

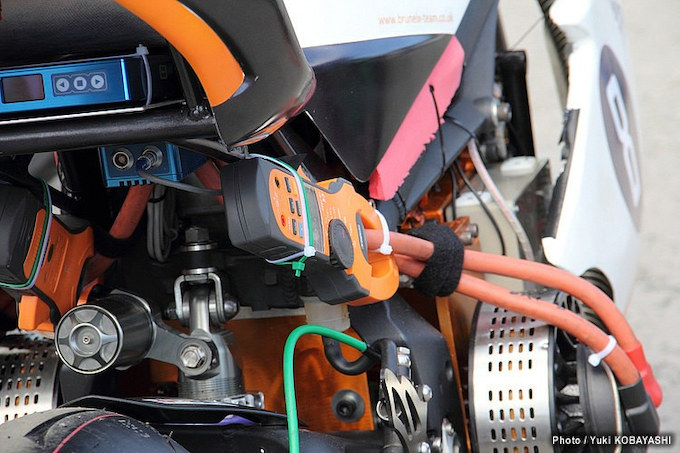

07ゼッケン4番はジョージ・スペンス選手が駆る 『Ecotricity Kingston Ion Horse』 チームです。イギリスのキングストン大学のモータースポーツエンジニアリング学科の学生が中心になって開発されたマシンです。

08フレームは既存のバイクのものを利用し、スイングアームはモーターに合わせて自作されているようです。予選は平均時速73.055マイルを記録しましたが、残念ながら決勝はリタイヤとなってしまいました。

09もう1台の Ecotricity Kingston Ion Horse チームのマシンはTカー。

10Ecotricity Kingston Ion Horse チームのTカーのフレームは、既存のトライアンフ・デイトナ675のフレームを流用したものです。

11マン島のラムジーをベースに活動する『MANTTX』チームは、ライダーも地元マン島のダン・ニーン選手を起用した純マン島チームです。

12初年度2009年から参戦している MANTTX は、初代モデルに比べてかなりバッテリーの容量を増やしてきた様子。

13MANTTX のモーターは空冷ブラシ式の DC モーターを2機積んでおり、6速ミッションを搭載しています。

14フレームは DUCATI748R を流用、バッテリーはリチウム・マンガン・コバルト・ポリマーバッテリーを採用しています。

15日本の Mirai がベースとなっている 『Team Komatti Mirai Racing』 は、ライダーに松下ヨシナリ選手を起用。ブルーネル大学との共同開発で TT に参戦しましたが、予選からトラブル続きでした。

16Team Komatti Mirai Racing の『TT零12』(KM1Komatti)のフレームはトライアンフのデイトナ675がベースで、外装デザインは工業デザイナーの黒川祐介氏の手によります。

17モーターは AGNI の空冷ブラシモーターを採用したのですが…。予選も決勝もそのモーター部分にトラブルが出てリタイヤとなってしまいました。

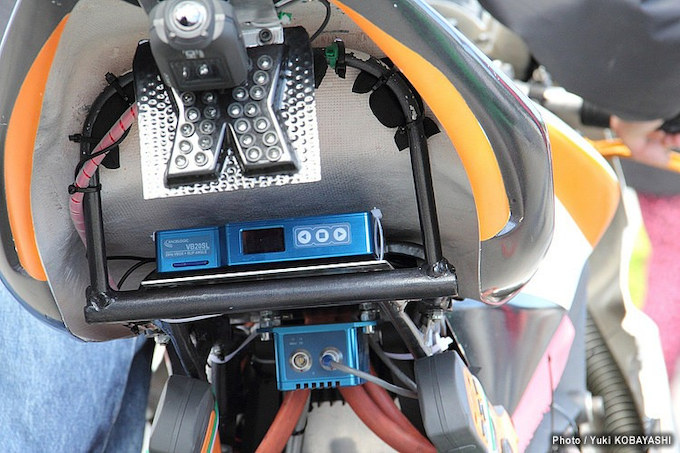

18こちらも大学の研究室チーム、ブルーネル大学のマシン。モーターはデュアル式 AGNI を採用しています。

19ライダーはラス・モントフォード選手。残念ながら予選も決勝も1周60キロを走りきることはできませんでした 。

20モーターのセンサーをそのまま搭載しているところなど、大学の研究室っぽくていいですね。今回の TT Zero は大学チーム賞があり、大学チームの最上位には 5,000 ポンド(約65万円)の賞金が贈呈されるはずだったのですが…。

21空冷モーターなので、こんな風に外に張り出しています。電気モーターはまだ、レシプロエンジンのようにバイク専用のデザインで設計されているわけではないので、このように既存のパーツそのものを取り付けているといった風情になってしまいます。

22TT Zero はレギュレーションでストップランプが義務づけられているのですが、ブルーネル大学チームはチーム名の “X” をデザインしたカッコいいストップランプを取り付けていました。

23AGNI Motors はインドの電装パーツメーカーで、2009年初年度の TTXGP 優勝チーム。スズキ GSX-R のフレームに自社モーターを積み、スペインのアントニオ・マエソ選手がライディングしました。

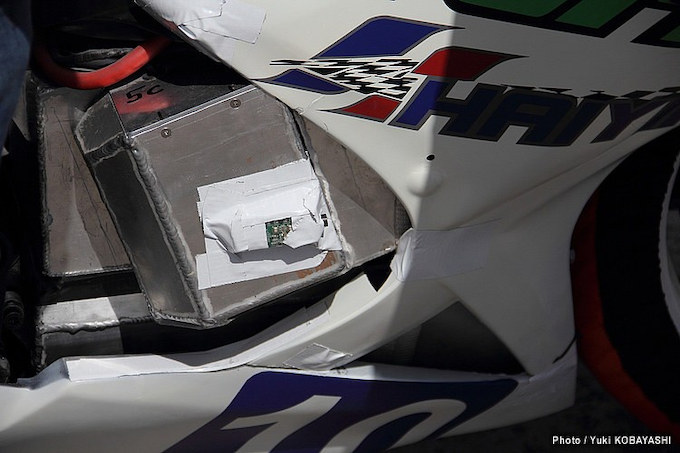

24とてもコンパクトに見えた 『AGNI Tork Haiyin Racing』 のマシン。しかし、マシントラブルで予選も決勝も完走することができませんでした。

25AGNI の『T003X』。溶接痕モリモリのアルミカバーの上に、何やら基盤がそのままガムテープで張り付けてあります。

26AGNI のモーターもデュアル方式ですが、こちらは上下ではなく、前後にふたつという構成としています。

27EV システムで定評のある Zytek の電装システムを、カワサキの Ninja ZX-10R に積んだ『ボーンマウス・カワサキレーシング』。ジョームズ・ヒラー選手がライディング予定でしたがテストが十分でなく、直前に出走を取りやめました。

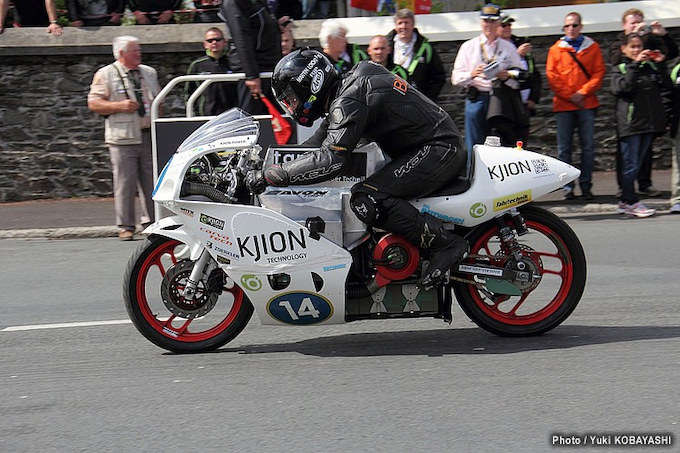

28ロブ・バーバー選手が乗り決勝4位に入った 『TGM IOT』 チームは、オーストリアのウィーンにある工科大学チームです。電装メーカー KJION のシステムを搭載して参戦しました。

29『Zero Emission TGM』 はバッテリーをアンダートレイ側にも積んでいるため、モーターの積載位置が他のマシンより高めなのが特徴です。

30恐らく、ダミータンク位置にも目一杯バッテリー等を積載していると思われます。「見えない」のが特徴の電気エネルギーを見せる工夫なのか、シート側には何やら透明のアクリル板があります。

31いかにも現物合わせといった風情のアルミ板で製作されたダミータンクカバー。寸法合わせのペンの痕も生々しいのですが、この様子からも、いかにこの電動バイクレースが発展途上にあるかが分かります。

32Zero Emission TGM が採用しているモーターは空冷の AGNI 製と思われます。AGNI のモーターは市販もしているので、こうして大学チームが採用することが多いようです。

33イタリアから参戦した 『Vercarmoto Racing』 は、ヤマハ R6 のフレームにすべて収めたコンパクトな構成で、スーパースポーツ600に勘違いしそうなほど。残念ながら決勝出走に至りませんでした。

こちらの記事もおすすめです

- 【2014 マン島TTレース】 電動バイクレース最高峰に挑んだチームたちフォトTOPICS

- 『2014 鈴鹿8時間耐久ロードレース』~出走マシン編~フォトTOPICS

- マン島TT 2019、TT-ZEROクラスの表彰台を日本人エントラントが独占!フォトTOPICS

- 【コスウェル ミライS 試乗記】長距離走行が可能なファットタイプのスタイリッシュ電動バイク試乗インプレ・レビュー

- 新世代エキゾーストシステム SP忠男『POWER BOX Exhaust System』

- XSR900専用設計マフラーだからこそ実現したネオクラシック・スポーツの走り

- NMAXの走りを変えるSP忠男のフルエキマフラーPOWER BOX FULL

- “コカ・コーラ ゼロ” 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第34回大会フォトTOPICS

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!