【ヤマハ SR400 試乗記】未来永劫語り継がれるシアワセバイク

掲載日:2021年03月01日 試乗インプレ・レビュー

取材・文・写真/小松 男

YAMAHA SR400

みんなのバイクライフに登場する

青春を象徴するかのような単車

ヤマハ・SR400。2021年現在、このバイクの説明をするにあたり、何から始めればよいのか悩んでしまうが、とにかく一つだけ言えることがある。それは1978年に登場してから40年超の時間が経ち、今正式に、生産終了がアナウンスされたことだ。これは日本のバイク業界を代表するモデルの歴史に終止符が打たれることを意味している。この類の話となると、スーパーカブや海外勢だとロイヤルエンフィールドなどの存在も議題に上がることが多いが、それらの中でもSR400というバイクは、ニッポンのバイクライフに最も近い存在にあると考えている。新車が作られなくなるというこのタイミングで、再びSR400の魅力を探ってみたいと思う。

ヤマハ SR400 特徴

メンテナンス、カスタム、ツーリング、

あらゆるバイク遊びを教えてくれる先生

私自身はSR400を所有したことが無いのだが、16歳で免許を取得してから43歳の現在まで、周囲に必ず一人以上はSR400に乗っている人が存在してきた。世の中には無数とも言えるほどの種類のバイクが存在しているにも関わらず、誰かしらSR400に乗っているのはある意味、とてもすごい確率である。そもそもSR400が登場した1978年は、すでに国産4気筒が世界中で人気を博している頃であり、日本においては空前のバイクブームを迎えていた時代であり、XT500をベースとしたロードスポーツモデルとしてSR400/500が開発されたのだが、先だって述べたように、多気筒化がブームを牽引していたこともあり、取り立てて秀でたスペックを持たないシングルエンジンのSR400は、あまり注目されなかった。というのが登場時の話。

しかし時が流れてゆくと、むしろSR400特有のクラシカルな佇まいや、シンプルな構成ならではのカスタムベースとしての素性の良さなどで、ジワジワと人気が出始め、いつしかロングセラーモデルとなってゆく。昭和、平成、令和と元号をまたぎ、基本的な設計を変更させずに作られ続けてきたものというのは、身の回りを見渡しても数少ない。SR400が人の心を惹きつけてきたのはどのような理由があるのだろうか。

ヤマハ SR400 試乗インプレッション

キックスターターの重みは変わらず、

しかし始動性は抜群に向上

久しぶりにSR400を目の前にして、まず感じたのは、変わらないことの有難さだ。職業柄、国内外の最新モデルを頻繁に乗るのだが、電子制御の装備が基本となった今時のバイクは、モード切替やトラクションコントロールの介入具合、中にはサスセッティングまでも左手のスイッチボックスにて操作するものがある。400ccクラスとなるとそういったものも少ないが、それにしてもシンプルイズベストを具現化したようなスタイリングや装備に見惚れてしまう。

SRはキックスタートのみとなっている。これまで何度友人の乗ってきたSRの始動をしたことかわからないが、どんなに慣れた人間がキックしても、かからない時にはまったくかからなくなってしまうという印象がある。ただそれもインジェクション化に伴い払拭されていた。はじめ数度はキックを下ろしてもエンジンに火が入らなかったが、それは私の方の問題で、キックペダルをしっかりと底まで踏み抜けば、いとも簡単にエンジンは始動する(その後借用中はすべて一発でかかった)。ビッグシングルならではの踏み込みの重みはあるものの、エンジンをかけるだけでもSRの世界観を垣間見ることができる。

アイドリング状態での空冷2バルブ単気筒エンジンならではの鼓動感を受けながら、軽くクラッチを繋ぐと力強く車体を前へと押し出してゆく。低回転域でのトルクが豊かであり、3000回転前後を使えば機敏にものんびりとでも走れてしまう。それでいながら7000回転以上まで引っ張れば十分に速い。

ハンドリングは軽く、ブレーキの効きやサスペンションの動き、スロットルレスポンスなど、総じて緩やかな味付けだが、車体が軽いのでちょっと走らせるだけでもとにかく楽しい。どちらかというとスポーツバイク的というよりも遊園地のアトラクションに乗っている爽快感と心地よさをもたらしてくれる感じだ。限界点云々の話ではなく、単純にバイクに乗ることの喜びをライダーの心に訴えかけてくるのである。

もはや一段落した節があるが、ネオクラシックモデルがもてはやされていた昨今にあって、SR400はリアルクラシックであり、現代に残された本物だった。しかもそれは恰好だけのものではなく、SRならではの懐の深さは他には真似のできないものでもある。通勤通学、メンテナンス、カスタム、ツーリング、その先にはキャンプやレース参戦などもある。大切な相棒は、バイクのある人生というものを教えてくれる先生にもなってくれる。そうそう、ファッション的な面から考えてもSRは秀でた存在だ。ラフなスタイルからライダースジャケットやスーツなど、何を着ていても似合ってしまうのである。

40年という時間は結構長い。その間にSR400は、キャストホイールを採用したりドラムブレーキになったりと時代に合わせた装備が持ち込まれたが、基本設計は変わらないままだった。むしろ外観上そのままでありながら、環境適応させるためにインジェクション化したことなどの方が、よほど大変だったことだろう。そうまでしてヤマハの顔の一つとして大切にされてきたSR400は、先日ファイナルエディションが発表されたが、即予約台数に達したそうだ。激動の時代にあって、いつ触れても変わらないものであり続けてきたSR400は、ライダーが追い求める一つの究極系なのかもしれない。

ヤマハ SR400 詳細写真

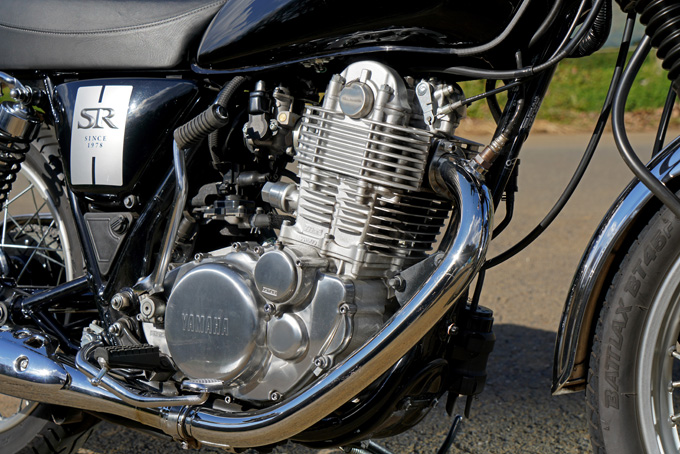

空冷4ストロークSOHC2バルブ単気筒エンジン。ボア・ストローク量は87.0×67.2mmのショートストローク型。最高出力は24馬力と抑え気味だが、スペック以上に良く走る。始動はキックスタートのみの装備となる。

ワイヤースポークホイールに、90/100-18サイズのチューブタイヤをセット。フロントブレーキはシングルディスク。オーソドックスな装備ではあるが、必要にして十分な性能を誇る。クロームメッキが施されたアイアンフェンダーに目を奪われる。

標準のワンピースシートは、座面が広くフラットに設定されており、タンデム走行がしやすいだけでなく、ツーリングの際に荷物を積載するのも楽に行える。グラブバーも利便性の高い装備だ。

マフラーはキャタライザーが搭載されており、キャブレター車時代と、若干形状が異なっている。単気筒エンジン特有の低音、歯切れ、音量を兼ね備えたサウンドを奏でるために、徹底的に研究を重ねて開発されている。

シンプルなアナログ2連メーターを採用。音叉マークやSRロゴなどがさりげなくあしらわれている。残燃料警告灯やイモビライザーも装備している。

ガラス面を使う丸型ヘッドライトや大型のウインカーなど、昔ながらの装備が今もそのまま採用され続けていることは、SR400の大きな魅力であり、LEDバルブなどを使わないからむしろ良いのだ。

ラバーカバーが装備されたステップは、振動から疲労を軽減するのに一役買っている。ステップ位置は割と高めにセットされており、ややスポーティと言えるポジションに収まる。

昔と変わらない印象をもたせながらも、実はインジェクション化に伴い形状が変更されていた燃料タンク。ダブルクレードルフレーム内にエンジンオイルを入れる方式が取られている。

上体をリラックスしたライディングポジションをもたらす、アップタイプのハンドルバーが採用されている。ハンドルやトップブリッジ位置の関係性もありハンドリングは軽めであり、左右の切れ角も多いため、誰でも扱いやすい。

最近のモデルでは見かけなくなってきたヘルメットホルダーも標準で装備している。なお、左サイドカバー内にフューエルポンプを内蔵するサブタンクが収まっている。

リアサスペンションにはプリロード調整機構を備えるツインショックを採用している。ストックの状態ではやや柔らかめの印象なので、タンデム時などは適宜締め上げると良さそうだ。

光り輝くリアフェンダーと、そこに備えられるテールランプセクション。これほどまでに”角”と”円”をバランスよくデザインに取り入れられているバイクはまず見かけることがない。

駆動系は、常時噛合式の5速ミッションからチェーンを介してリアタイヤへと繋げている。リアブレーキは機械式のドラムブレーキが採用されている。

右サイドカバーの下部には車載工具が収められている。チェーンアジャストをはじめ、日常的なメンテナンスを行えるセットとなっている。

こちらの記事もおすすめです

- 2013 AMA スーパークロス ラウンド17(最終戦) ラスベガス NV レースレポートモトクロス

- 2013 AMA スーパークロス ラウンド16 ソルトレイクシティ UT レースレポートモトクロス

- 2013 AMA スーパークロス ラウンド15 シアトル WA レースレポートモトクロス

- 2013 AMA スーパークロス ラウンド12 トロント ON レースレポートモトクロス

- 2013 AMA スーパークロス ラウンド3 アナハイム2 CA レースレポートモトクロス

- 24th Annual YOKOHAMAホットロッドカスタムショー 2015 (2015/12/06)トピックス

- 2014 AMAプロモトクロス ラウンド7 バッズクリーク MD リザルトモトクロス

- 2014 AMAプロモトクロス ラウンド4 ハイポイント PA リザルトモトクロス

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!