【アプリリア RSV4 1100 ファクトリー】排気量アップとウイングレットを装着し乗りやすさと速さを極めたストリート・スーパーバイク

掲載日:2019年12月26日 試乗インプレ・レビュー

取材・文・写真/野岸“ねぎ”泰之

aprilia RSV4 1100 FACTORY

アプリリア RSV4 1100 ファクトリー 特徴

エンジンや足回りなどすべてを見直し

驚異の車両重量199kgを達成

既存モデルからの変化で最も大きいのが排気量の拡大だ。ストロークや圧縮比は変えることなく、新設計のピストンとボアを拡大することにより、999ccから1,078ccへと排気量をアップ。あわせて新型オイルポンプの採用や吸気バルブタイミングの最適化などにより、最高出力は217HP、最大トルクは122Nmに高められた。また、アクラポヴィッチ製のチタンサイレンサーやボッシュ製の超軽量リチウムバッテリーの採用などで、燃料90%搭載時の車両重量は199kgと、驚きの数値を実現している。

外観上の変化で目立つのが、サイドカウルに装着されたカーボン製のウイングレットだ。これはアプリリアのMotoGPマシンである「RS-GP」の開発から生まれたもので、300km/h走行時に約8kg相当のダウンフォースを生み出すという。これにより、コーナーの立ち上がりでウイリー傾向を抑え、ハードブレーキング時の安定性向上にも貢献しているとのことだ。

同時にホイールベースを4mm短くし、フレームとサスペンションのセッティングや重量配分などの見直しを実施。またリアショックのトラベル量を5mm増やして125mmにしたほか、スイングアームも改良するなど、シャシーや足周りも手が入れられている。これらによってコーナリング中や立ち上がりでの安定性が増しているという。

また、従来モデルから引き続き採用されているのがAPRC(アプリリア パフォーマンス ライド コントロール)と呼ばれる高度な電子制御システムだ。これは、ウイリーコントロールやローンチコントロール、ピットリミッターなどサーキット走行での利便性と安全性を高める機能のほか、一般道でも有用なトラクションコントロール、クイックシフター、クルーズコントロールなどがパッケージングされたものだ。なかでもアップ/ダウン両対応のクイックシフターは、アクセルを開けたままのシフトダウンに対応する、他に類を見ないもの。このほかにも、様々なセンサーで最適な介入を行うコーナリングABSや、スポーツ、トラック、レースという3つの出力特性を切り替えられるエンジンマップなど、多くの電子制御技術がライダーをサポートする。

アプリリア RSV4 1100 ファクトリー 試乗インプレッション

実は一般公道でも乗りやすい!?

高性能を堪能できる場面は多々ある

あらためて言うまでもないことだが一応確認しておくと、本来RSV4 1100ファクトリーのようなスーパーマシンの性能を試すには、サーキットでの走行が必須だ。つまり公道を走ったぐらいではこのバイクの圧倒的なポテンシャルを引き出すことはできない。しかしあえて、サーキットでのレース経験もない筆者が公道を走るとどうなのか? そんな視点でレポートを進めていこうと思う。

このマシンのシート高は851mmで、決して足つき性は良くない。ステップ位置は高く、セパレートハンドルは低めの設定。タンクを抱え込むようにして乗るポジションは、レーサーそのものという印象だ。エンジンを掛けると、太く迫力のある排気音が響く。アイドリング状態ではうるさい感じはしないが、アクセルをちょっとひねると鋭くエンジン回転が跳ね上がり、空気を震わすようなエキゾーストサウンドが響く。

まず一般公道を走り出して思ったのは、意外に低速域でも乗りやすい、という点だ。排気量がアップしたことでトルクが増え、従来モデルより乗りやすくなったと聞いたが、まさにその通り。渋滞気味の東京都内の道路を1速、2速でダラダラと走ってもギクシャク感が少なく、極低速域でもふらつきがほとんどない。車体バランスが良く剛性が高いと、こういう場面でも優秀なのだと感心させられた。エンジン回転数はあまり上げられず、一般道ではほとんど2速までで事足りてしまう印象だ。その後首都高速に乗り入れてみたが、渋滞時でも細身でコントローラブルなため、意外なほど走りやすかったのには驚いた。

そのまま高速道路へと進んだが、流れに身を任せて走っている限り、3速もあれば十分だ。試しに追い越しを利用して瞬間的にアクセルを開けてみたが、6,000回転ぐらいからマフラーが甲高い音に変化して「これはいいぞ」と思った瞬間、メーターの数字を見てハッと我に返る羽目になった。高速道路といえども、このマシンの性能を存分に味わうのは難しいのだ。

では公道で乗っても楽しめないのか、といえば全くそんなことはない。例えば高速の入り口から本線に合流する際、オートシフターを使ってレーサー気分を味わいながら加速してみたり、トンネルで前を行く車と距離が開いた際、ギアを落として排気音を楽しみながら加速してみる。あるいはちょっとキツめのコーナーで深くバンクさせながら、路面に吸い付くかのようなサスペンションの動きを堪能するなど、このマシンの性能の高さを味わい、楽しめる瞬間はいろいろなシチュエーションで訪れるのだ。この感覚は、フェラーリやランボルギーニなどのスーパーカーに乗るのと共通しているのでは、と推察する。

郊外のワインディングを走っている際、コーナー途中に濡れた落ち葉が溜まっているなど、何度かヒヤリとする路面状況に出会ったが、このマシンは何事もなかったかのように走り抜けてくれた。いや、本当はトラクションコントロールやABSが作動していた場面もあったはず。ところが、それを感じさせないぐらい自然に電子デバイスがフォローをしてくれていたのか、何の不安もなくライディングを続けることができた。安心して走り続けられること……これは、楽しく、疲れずツーリングができることに通じるはずだ。

本来は週末ごとにサーキットを訪れて走らせる、みたいな乗り方が理想だろうが、オーナーとなるだけで所有欲を大いに満たしてくれて、乗るたびに陶酔感を味わわせてくれる……RSV4 1100ファクトリーは、そんな極上の1台であり、まさに「スーパーバイク」であることは間違いない。

アプリリア RSV4 1100 ファクトリー 詳細写真

ヘッドライトはハロゲン球タイプ。ロービームでは左右2灯、ハイビーム時には中央の1灯が点灯する。

メーターは4.3インチのカラーTFTディスプレイを採用。バーグラフのタコメーターや大きめの速度表示は見やすい。各種電子制御の状態表示と設定が可能な他、バンク角やスロットル開度、ブレーキ強度なども表示される。

低めにセットされたセパレートハンドルがレーサーライクなポジションを生み出す。フロントはオーリンズ製の43mm径NIXテレスコピック倒立フォーク。トラベル量は125mmだ。

アッパーカウルをのぞき込むと、オーリンズ製のステアリングダンパーを装備しているのが見て取れる。

左側グリップにはクルーズコントロールをはじめ、電子制御や各種設定をセレクトするためのスイッチ、ピットリミッターのボタンなどが所狭しと並ぶ。

右側グリップにはセルスターターボタンとキルスイッチ。セルボタンはエンジンモードの切り替えスイッチを兼ねており、走行中にも切り替えが可能だ。

RSV4 1100ファクトリーを特徴づける、量産スーパーバイク初のカーボン製ウイングレットを装備。300km/hで約8Kg相当のダウンフォースを生み出すという。

ウインカーはLEDで、フロントはミラーにビルトインされている。発光面が広く、被視認性は高い。

マッシブに盛り上がった形状の燃料タンク容量は18.5L。ニーグリップがピタリと決まる形状は、ライダーとマシンの一体感を高めてくれる。

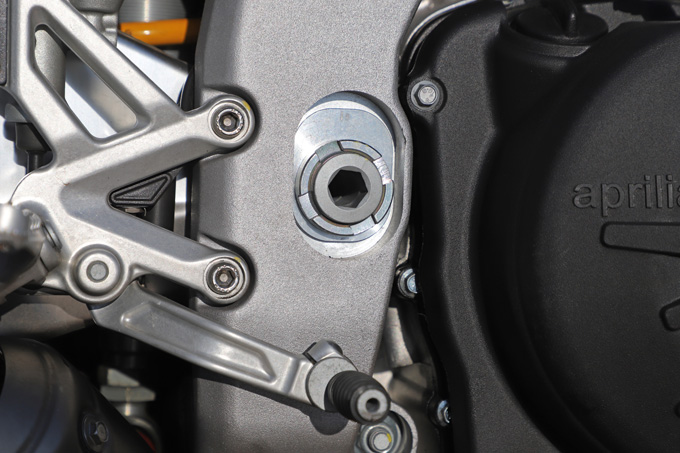

1,078ccとなった水冷4ストローク65°V型4気筒DOHC4バルブエンジン。最高出力は217HP/13,200rpmだ。夏場の熱は覚悟しておきたい。

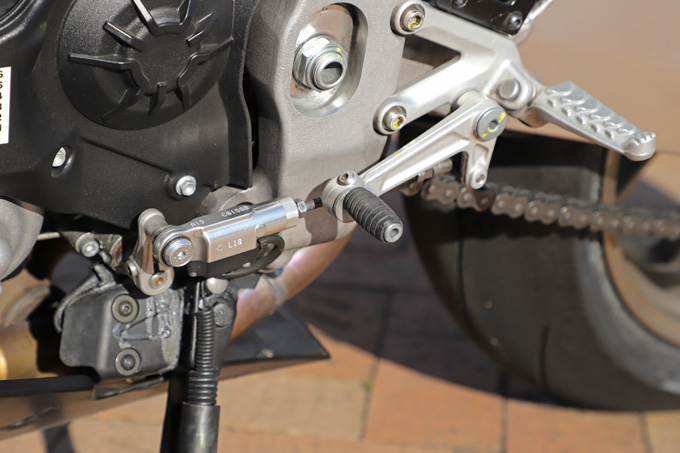

クラッチを使わず、スロットルを閉じなくてもギアのアップダウンが可能なオートシフターを採用。アクセルを開けたままシフトダウンできる機能は独自のものだ。

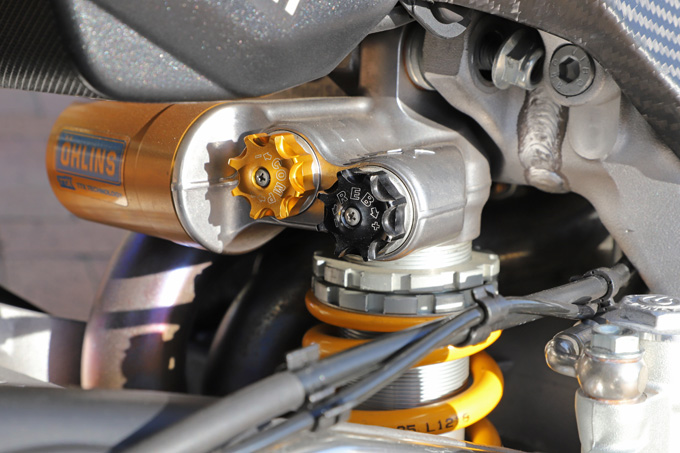

リアサスはオーリンズ製、TTXモノショックビギーバックタイプを採用。ダイヤルを手で回すことで、工具を使わず簡単にダンパー調整が可能だ。ホイールトラベルは120mm。

写真のスイングアームのピボット位置をはじめ、エンジンの懸架位置やキャスター角などが微調整可能。ここまでできる市販車は他になく、まさにレーシングスペックだ。

シート形状はスポーティなもの。基本はシングルシートだが、タンデム可能なシートも用意されている。

アクラポヴィッチ製のチタンエキゾーストサイレンサーが標準で装着される。サイレンサーガードはカーボン製だ。

フロントブレーキは330mm径の軽量ステンレス製フローティングデュアルディスクと、ブレンボ製モノブロックラジアルマウント4ピストンキャリパーの組み合わせ。タイヤサイズは120/70 ZR17だ。

リアのタイヤサイズは200/55 ZR17と太い。銘柄は前後ともピレリのディアブロ スーパーコルサSPを履く。リアブレーキのディスク径は220mm、ブレンボ製2ピストンフローティングキャリパーとの組み合わせだ。

テールカウルはまるでジェット戦闘機のような形状となっている。テールランプ、ウインカーともにLEDを採用。

ライダーは身長170cm、体重73kgで足短め。シート高は851mmで、両足ではかろうじてつま先がつくかつかないか、ほぼヤジロベエ状態。片足だと指の付け根がなんとか接地する。

こちらの記事もおすすめです

- アプリリア RSV4R APRC – 電子制御システムによるライダーサポートが進化試乗インプレ・レビュー

- アプリリア TUONO V4R aPRC – スーパーバイクを兄弟に持つ過激なネイキッドモデル試乗インプレ・レビュー

- アプリリア RSV4 R APRCバイク購入ガイド

- 2015年のMotoGPの世界を完全再現した最新ゲーム「MotoGP™15」登場

- 中野真矢も認める驚異の再現度、MotoGP™20は究極のライディングシミュレーターだ特集記事&最新情報

- アプリリア RSV4 FACTORY APRCバイク購入ガイド

- アプリリア RSV4 RF(2017) – 7度の世界タイトルに輝くリアルレーサーレプリカ試乗インプレ・レビュー

- 2016 MotoGP 日本グランプリ イベントレポートトピックス

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!