取材協力/ナイトロンジャパン、ウィズミープロフェッショナルレーシング

撮影/真弓悟史 レポート/丸山 浩 構成/バイクブロス・マガジンズ

※この記事は『ロードライダー Vol.432』(2018年1月24日発売)に掲載された内容を再編集したものです。記事の内容は雑誌掲載当時のものです。

素材の良さはそのままに

高質な足を得るメリット

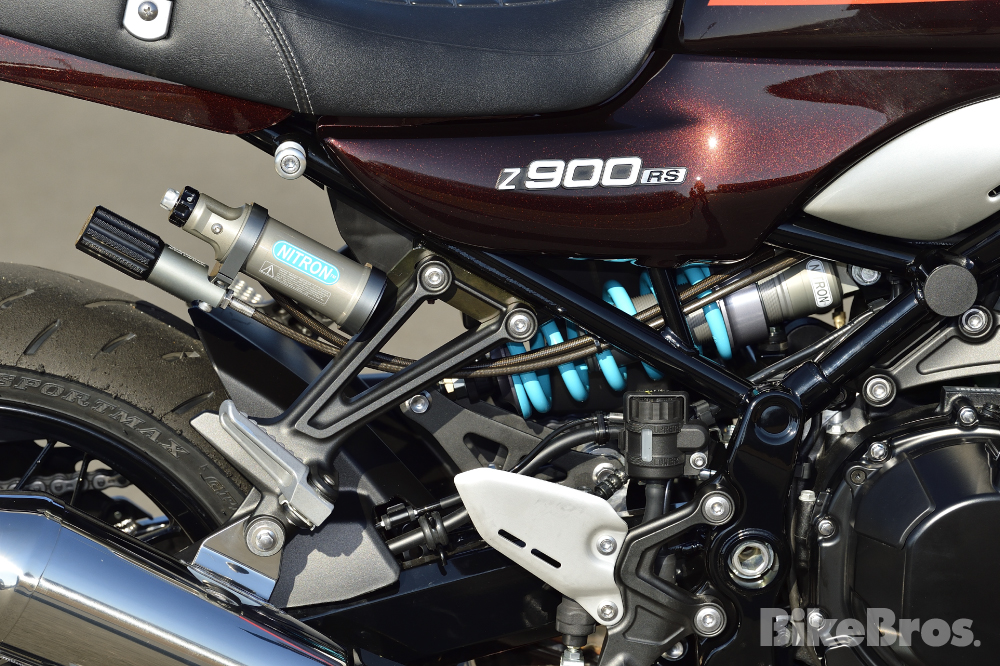

2017年の東京モーターショーで正式発表された2018年話題の1台、Z900RS。ルックスは車名通り、名車・Zのイメージを色濃く踏襲するが、走りは別物。フロントは倒立フォーク、リアには横置きモノショックという足まわり構成を持つバイクだ。

とりわけホリゾンタルバックリンクと呼ばれるリアのリンク機構は、浅いストローク域での乗り心地の良いしなやかな動きと、深いストローク域での高荷重にも耐える踏ん張りを両立している。ツインショックでは実現困難な、ひとつのセットアップで様々なステージに対応する現代の足。街中では気張らず楽しく、攻めればそれなりに応える万能型。こうした素性のZ900RSに対して、ナイトロンが新発売したリアショックが、どのような方向性を狙ってきたのかが今回のテーマだ。

当ショックの開発は、取材の段階では公道でセッティングを煮詰めた状態。クローズドコースは今回の筑波サーキット・コース2000が初めてとのこと。サスペンション寸法、ストローク量、バネレートはノーマルとほぼ変わらない設定、つまりは車体ディメンションもノーマル同等だ。

しかして走行フィーリングも同様かといえば、そんなことはない。ダンパー性能はもとより、高精度ゆえにフリクションも少なく、一際の動きがスムーズ。初期セットのままコースに入ると、むしろ柔らかく感じるほどだ。ノーマルのキャラクターそのままに、乗り心地が数段階も向上した印象だ。

コース2000ならば、1分12秒台がスポーツライドを楽しめる領域で、頑張れば9秒台も狙えそう。逆を言えば、この製品は初期セットのまま、スポーティなハンドリングに化けるような代物ではない。一定以上のペースで走れば当然、柔らか過ぎるという結論に至る。だが、この先こそ高価な高性能サスペンションの真髄。調整幅の広いダンピングはもとより、必要なら車高調整ビットやスプリングを交換することで、よりハイレベルなスポーツハンドリングを作れる。自分の目指すステージに合わせて、足まわりも強化出来るのだ。

そしてこうした構成パーツの変更が効くのも利点だ。レースの世界でのサスペンションセッティングには終わりがない。一度これだというセットが決まっても、自分やマシン、ステージのレベルが変化すれば、例え僅かな数値とは言え、調整が必要になる。「1kg・f/mmレートの高いスプリングを」「10mm長いエンドアイを」……ナイトロンはそんなオーダーにも細やかに応えてくれるメーカーだ。

ナイトロンはクローズドテストの場としてサーキット走行会を利用することもしばしば。今回はウィズミー走行会で取材&テストを敢行。

話がハイエンド方向に逸れたが、レースにどっぷり浸かってしまわない限り、構成パーツ変更は必要なさそうなのでご安心を。つまり何が言いたいのかというと、レースユースでの対応ノウハウを蓄積するメーカーだからこそ、高品質サスペンションの持つ性能を最大限に活用できるセッティング幅を、マシンに合わせて設定できるということだ。少なくとも実走テストを繰り返していなければ、Z900RSの素性をカバーすることも困難だろう。

まだ決めてないけれど、あれこれZ900RSと一緒にやってみたいと夢を膨らませる人にこそ、このショックユニットはオススメ。

「まずはちょっと遠くまでツーリング。走り慣れたらワインディングも楽しみつつ、たまにはサーキット走行も良いかもしれない。もしかしたらレースに出る未来もあったりして……」

今、続々と誕生しているZ900RSオーナーの中に、こんな想像図を描いている人も少なくないんじゃないだろうか。同車はライダー次第でどの方向へも行けるネイキッド、いわゆる素体だ。サスペンションの換装は、その懐を広げるのにもってこいのモディファイなのだ。

試乗担当の僕・丸山を真ん中に、ナイトロンジャパン営業部の羽柴秀人さん(右)、同社テストライダーの中木亮介さん(左)。作り手の顔と姿勢が見えるのも、製品の信頼に繋がるのだ。

圧側Hi/Lo2段階と伸側ダンピングの調整が可能だ

今回テストしたのはR3シリーズ、レースユースも見据えた、同社のハイエンドショックアブソーバーの先行開発品。別体リザーバータンクと油圧式プリロードアジャスターの専用ブラケットも標準装備。価格は19万5,480円。このほかに、スポーツ走行までをカバーするR2シリーズ(タンク別体型)、ストリートメインのR1シリーズ(タンク一体型)がラインナップされている。今後はフロントフォークカートリッジキットも開発予定とのこと(記事は開発テスト段階での試乗取材のため、最終仕様の製品と異なる場合があります)。