1995年鈴鹿8耐でスーパーバイク仕様の水冷GSX-R750SPを駆った芹沢(前列中央)とA・ストラウド(後列ツナギ姿)は見事8位。中央に3月に他界したPOPの遺影と直江夫人。そして右横の長男・不二雄もうれしそう。

Yoshimura Archives

1995年鈴鹿8耐でスーパーバイク仕様の水冷GSX-R750SPを駆った芹沢(前列中央)とA・ストラウド(後列ツナギ姿)は見事8位。中央に3月に他界したPOPの遺影と直江夫人。そして右横の長男・不二雄もうれしそう。

Yoshimura Archives

1992年、ついにGSX-R750が水冷エンジンを搭載した。1985年に画期的な油冷エンジン(正確には空冷+油冷のAir /Oil Cooled Engine)でデビューしたGSX-R750だったが、7年間は長過ぎだった。ライバルのホンダ(VFR750F、RC30。TT-F1はRVF750)、ヤマハ(FZ/FZR750、0W-01。TT-F1はYZF750)、カワサキ(ZXR750。TT-F1はZXR-7)などは、もちろんすでに水冷エンジン化していた。モデルチェンジも頻繁で、TT-F1やスーパーバイク(AMA=全米選手権スーパーバイク、SBK=スーパーバイク世界選手権)のベースモデルとしてエンジンのみならず、車体の進化が止まらなかった。

GSX-R750Wの水冷エンジンは、流行りの前傾エンジンではなく、油冷エンジンと同じくバーチカル(垂直)から僅かに前傾させていた。エンジン幅を狭く、吸気ポートをストレートに設計できる最新のサイドカムチェーンではなく、油冷エンジンと同じセンターカムチェーンだった。しかもフレームはアルミダブルクレードルで、アルミツインスパーではなかった。実は、エンジン形態(センターカムチェーンなど)もフレーム形式も、GSX-Rらしさを維持するためという営業サイドからの要請があったという(定かではないが)。それにボア×ストロークも従来と同じφ70×48.7mm(749cc)だった。新型GSX-R750Wは、従来型の油冷を水冷にしただけ、というのが世間の評価だった。

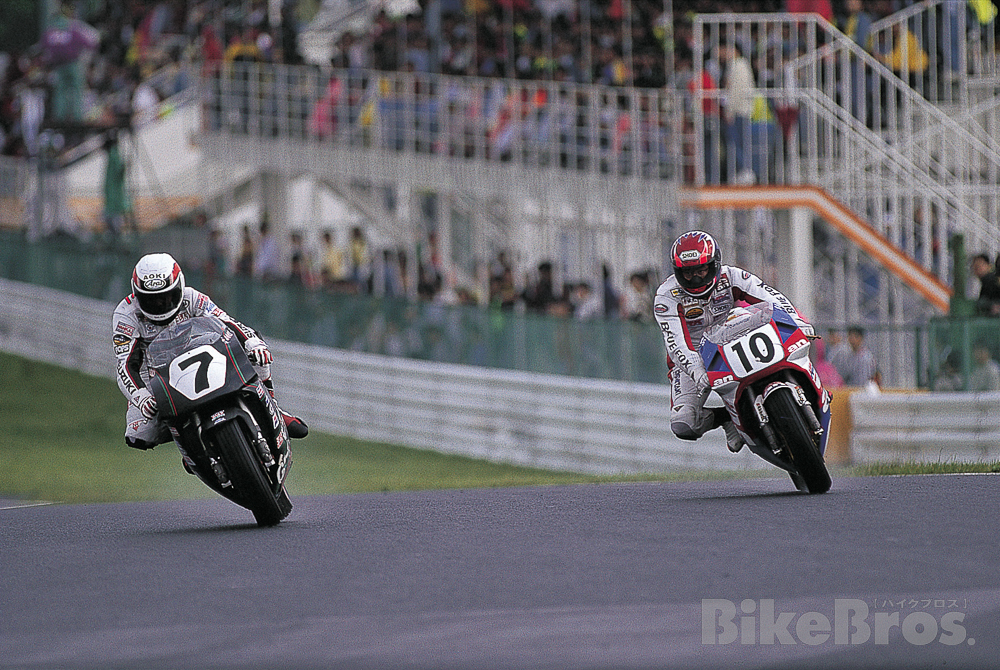

1992年、筑波の1コーナーで#10武石(ホンダRVF750)と競り合う#7青木。ホンダV4に対して水冷GSX-R750は非力だが、ウェットでショートコースの筑波なら張り合える。

Osamu KIDACHI

1992年、全日本と耐久レースを含むFIMのレースではGSX-R750Wが走ったが、AMAではホモロゲーションが1年遅れ、1993年からの参戦となった。だから1992年のAMAスーパーバイクでは、空冷のように冷却フィンを大きくした油冷GSX-R750で戦った。だが苦戦を強いられ、デイトナ200マイルでデビッド・サドウスキーが4位と健闘したものの、ランキング12位。ブリット・ターキントンも最高6位、ランキング15位に終わった。

全日本TT-F1(全12戦)は、青木正直(ヨシムラ3年目、TT-F1フル参戦は2年目)と、新加入の大阪賢治で臨んだ。2人は、ヨシムラのジュニアチーム的存在のミラージュ関東出身で、友人でもあった。このシーズンから国際A級TT-F3が廃止されて、全メーカーTT-F1に集中できるようになったから、TT-F1はより激戦になっていた。ただ、新型水冷エンジンを搭載したGSX-R750Wは空油冷エンジンと比較すれば、最高出力が上がったとはいえ、ライバルのホンダRVF750やカワサキZXR-7には及ばなかった。TT-F1用フレームは引き続きスズキファクトリーで製作され、ツインスパーフレームのように太くなって剛性を増した。

#16大阪は1992、1993年にヨシムラに在籍。1990年に青木と組んでKISSレーシングチームからヤマハFZR750R(OW01)で参戦(32位)。そしてヨシムラで再び青木と組んで1992年5位、1993年22位。後にロードレーシングライダーからラジコンドライバーに転身し、2001年の世界チャンピンになっている。

Osama KIDACHI

それでも2人は頑張った。青木は第1戦MINEでポールポジションを獲得(決勝は雨で中止)。第2戦筑波で3位表彰台に上ると、第3戦菅生では2位、第4戦鈴鹿で4位、第5戦筑波で3位と優勝はすぐそこまで来ていたが……。中盤戦以降は失速し、最終戦筑波MFJグランプリで2位となるが、未勝利に終わった。ランキングでは4位に入ってマシンの劣勢を跳ね返した。大阪も最上位4位で、ランキング7位。

鈴鹿8耐は、ヨシムラのエースナンバー12に青木/大阪、#34にピーター・ゴダード/マイケル・ドーソンの2台体制で臨んだ。#12青木/大阪は、予選2番手と絶好のグリッドからスタートし、5位入賞を果たした。#34のP・ゴダード/M・ドーソン組は、約3時間半でエンジントラブルによりリタイアした。

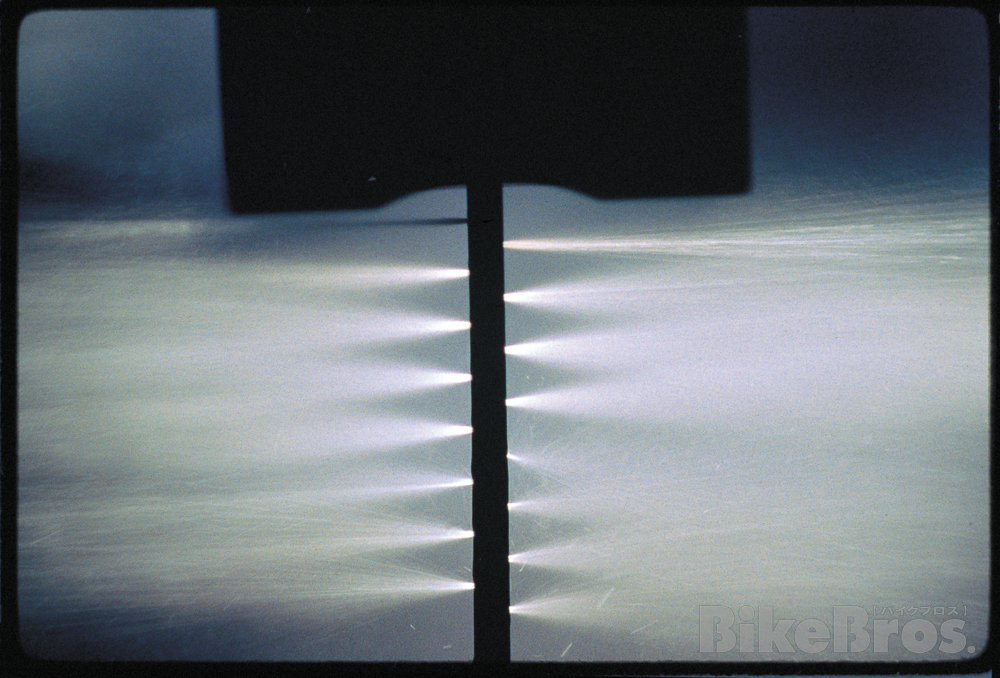

MJNのイメージ画像。パイプの横孔から燃料が噴射し、通常のジェットニードルよりも混合気の霧化が断然良い。

Yoshimura Archives

そして技術革新があった。不二雄が発明したMJN(マルチプル・ジェット・ノズル)が、1992年に市販されたのだ。MJNは、キャブレターに装着するパーツで、通常のジェットニードルの替わりに、横孔が片側10数個開いた細いパイプを使い、その横孔から燃料が吹き出す仕組みだ。燃料噴射をキャブレターに組み込んだようなシステムで、燃料の霧化は圧倒的に良く、そのためパワーアップや過渡特性の向上だけなく好燃費も期待できる(事実、後年に燃費を争うエコラン参戦のマシンに多く装着された)。

開発はファクトリーマシンにだけ使用されるマグネシウムボディのミクニTMR40で、数シーズンかけて実戦で行われ、担当したライダーはダグ・ポーレンや青木だった。ミクニTMやBST(負圧タイプ)用にインナーキットが市販化された後、1993年にミクニTMに替わる新型レーシングキャブTMRが発売されると、最初からMJNを組み込んだTMRが主力になっていく(後にケーヒンFCRやCRスペシャルにも設定された)。

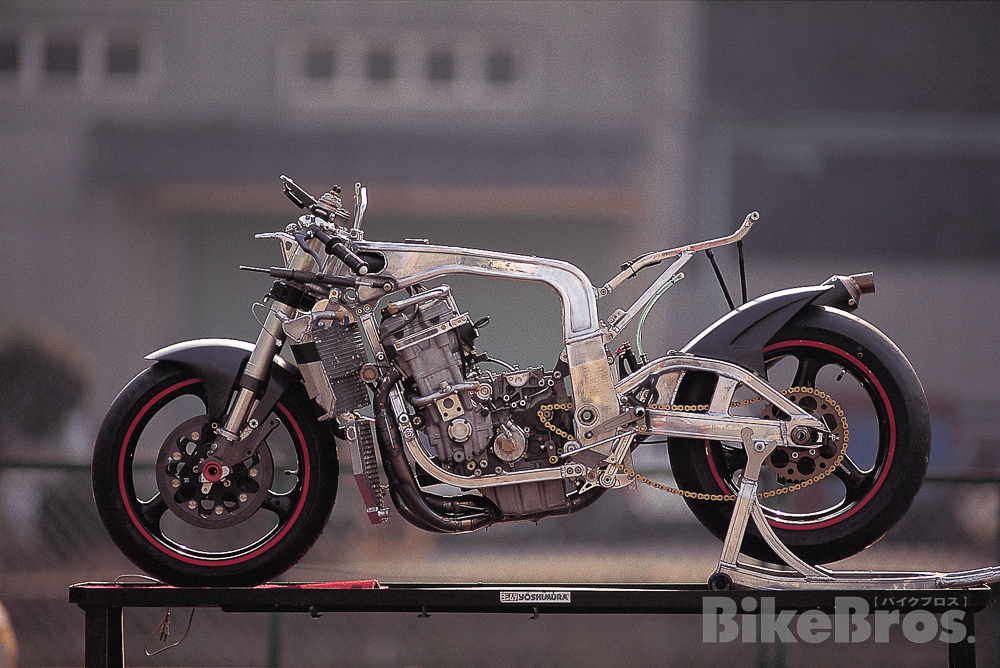

1993年までのTT-F1は、メインフレームもスイングアームもスズキ本社製(水冷エンジン搭載)。メインフレームはリブ付きで、スイングアームピボットは削り出し。:Kenji MATSUSHIMA

1993年は、TT-F1(ツーリスト・トロフィー・フォーミュラ・ワン)レギュレーションで行われる最後のシーズンとなった。TT-F1は市販車ベースのエンジンで、4ストローク:3~4気筒は400ccを越え750cc以下、2気筒は550ccを越え1000cc以下、4気筒過給器付きは200ccを越え375cc以下、2ストローク:250ccを越え500cc以下となっている。全日本や鈴鹿8耐を含む世界耐久選手権など、世界の主要プロダクションレースの最高峰クラスだった。フレームは自由で、各メーカーは最新のテクノロジーを駆使して作ることができた。しかも車重制限がないから軽量材料を使える。この年代のファクトリーマシンの中には、スプリント仕様で130kg近くのものもあったぐらいだ。耐久仕様ですら140~150kg前半が当たり前の世界だった。

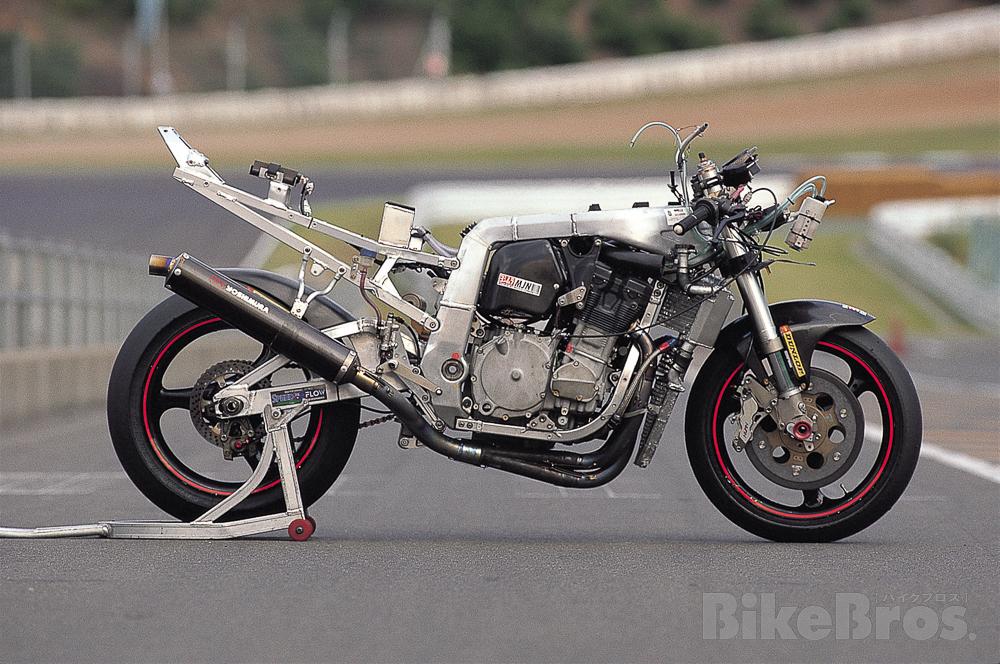

1994年型全日本仕様スーパーバイク。メインフレームはSTD(補強可)で、交換可能なスイングアームはスズキ本社製。前後サスペンションはSHOWA製。フロントブレーキはカーボンディスク(1995年からは禁止されスチールディスクに)。

Osamu KIDACHI

一方、1994年からはスーパーバイクレギュレーションになる。スーパーバイクは4ストロークのみ、エンジンに加えフレームもSTDベース。4気筒は600ccを越え750cc以下、3気筒は600ccを越え900cc以下、2気筒は750ccを越え1000cc以下となる。車重制限も162kgと、TT-F1と比較すればかなり重い。だからスーパーバイクでは、ベースマシンのポテンシャルが最重要となる。

1980年からTT-F1レギュレーションで世界選手権に昇格した耐久シリーズが、1993年で終わろうとしていた。その世界耐久選手権の重要な1戦である鈴鹿8耐では、4大メーカーの意地と威信をかけた戦いが繰り広げられた。TT-F1最後の鈴鹿8耐。ヨシムラは#12青木/大阪、#34M・ドーソン/アレックス・ビエラの2台体制で臨む(ヨシムラ・スズキ・GP1プラス)。スズキファクトリーも2台参戦(ラッキーストライク・スズキ)。各ファクトリーチームではHRCのRVF750が新旧4台、ヤマハYZF750・750SPが3台、カワサキZXR-7が2台エントリーした。社運を賭けた、は言い過ぎかもしれないが、それに近いプライオリティが鈴鹿8耐優勝にはたしかにあった。鈴鹿8耐は4ストロークの世界一決定戦と言って良い。メーカーによっては全日本は鈴鹿8耐のための“準備”と位置付けていたほどだった。

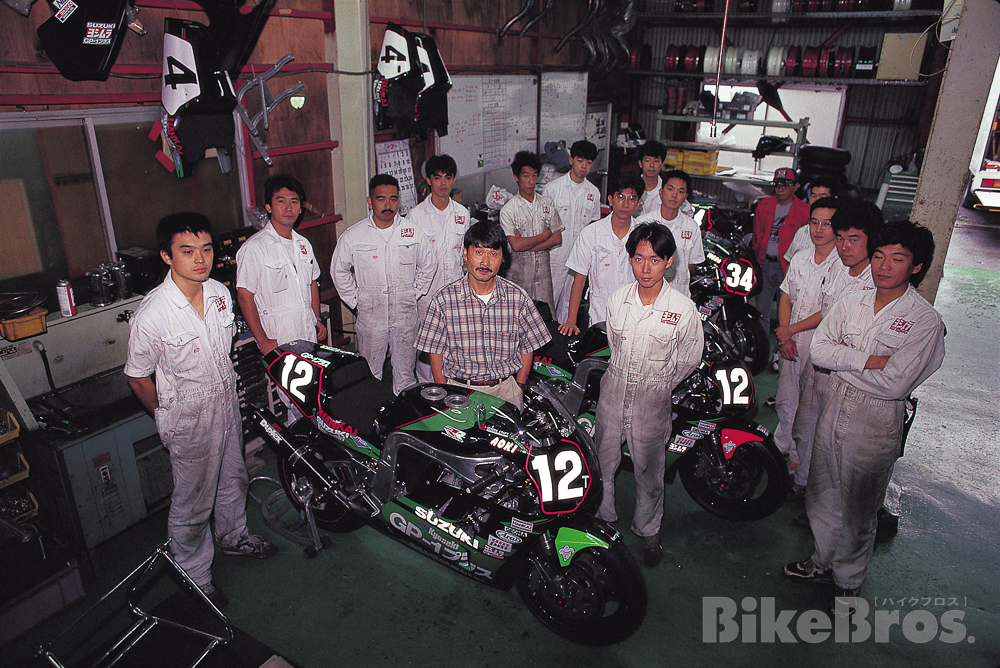

1993年鈴鹿8耐直前、準備万端のヨシムラジャパン・ワークショップで(中央の不二雄)。#12は青木/大阪車、#34はM・ドーソン/A・ビエラ車。壁にかかっている#4のテールカウルは青木の全日本用。

Takao ISOBE

予選はヨシムラ#12青木/大阪が10番手、スズキファクトリー#10柳川明/沼田憲保は健闘し4番手だった。

決勝は波乱の展開となった。まず、スズキファクトリー#10柳川がマシントラブルにより僅か3ラップでリタイアした。そしてトップだったエディ・ローソン(ホンダRVF750・ペアライダーは辻本聡)が第1スティント最終ラップでオイルに乗って逆バンクで転倒。再スタートしたが、トップ争いからは脱落。続いて転倒したのはミック・ドゥーハン(ホンダRVF750)だった。GPで負傷した右足(それ故リアを左手操作サムブレーキにした)が心配されたが、何とかマシンを起こして再スタートしピットに戻り修復。ホンダRVF勢はさらに日本人最速チームの武石伸也/岩橋健一郎が、燃料系トラブルでピットインを繰り返して優勝戦線から脱落。

ヨシムラ#12は大阪、青木が次々と転倒。再スタートしたが22位に終わった。#34M・ドーソン/A・ビエラは10位。TT-F1最後の鈴鹿8耐優勝はノントラブル・無転倒だったスコット・ラッセル/アーロン・スライトで、カワサキ初の鈴鹿8耐制覇だった。

全日本では大阪がランキング6位、青木がランキング7位で、2人も表彰台は上れなかった。

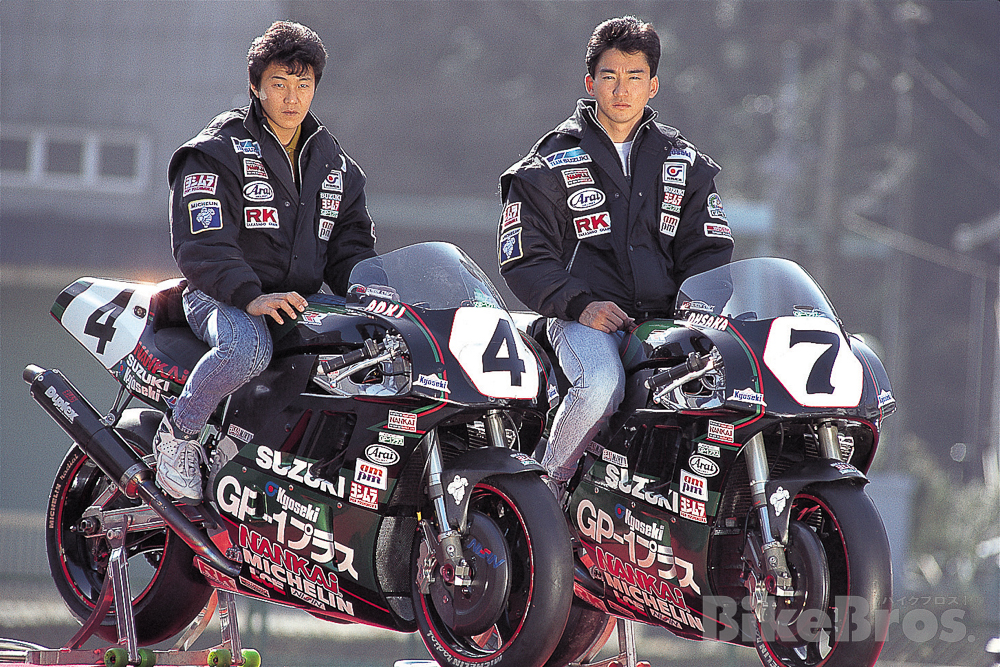

1993年も1992年に続いて全日本と鈴鹿8耐は青木(左)と大阪(右)のコンビで戦った。

Kenji MATSUSHIMA

AMAについに水冷GSX-R750Wが投入された。スーパーバイクではトーマス・スティーブンスとドナルド・ジャックスに新型水冷マシンを託した。が、開幕戦フェニックスでD・ジャックスが転倒・負傷し、シーズンを棒に振ってしまった。エースのT・スティーブンスは最上位4位でランキング8位に終わった。チャンピオンはFBFドゥカティのダグ・ポーレンだった。

一方、スーパースポーツ(市販車無改クラス)ではブリット・ターキントンが大活躍。750スーパースポーツで10戦中4勝してチャンピオンを獲得(GSX-R750W)。600スーパースポーツでもランキング2位と大健闘した(750と同タイプの水冷GSX-R600)。

また、第2戦デイトナ200マイルでは、スズキファクトリーから柳川が参戦。一時3位を走る速さを見せたが、残念ながらエンジントラブルにより52ラップでリタイアした。

1994年スーパーバイク元年の全日本は生見(写真)と鈴木の2台体制。鈴鹿8耐もその2人が組んだ。スーパーバイク仕様GSX-750SPは、スイングアームやリンクがスペシャル。前後サスペンションはSHOWA製。フロントブレーキはニッシン6Pキャリパー+カーボンディスク。

Osamu KIDACHI

1994年、ついに世界の4ストロークプロダクションレースは、スーパーバイクに統一された。SBK=スーパーバイク世界選手権、AMA、全日本では若干レギュレーションが異なるが、基本は同じだ。また、全日本のトップカテゴリーだったGP500が廃止され、最高峰はスーパーバイクになり、各メーカーはスーパーバイクへ注力することになった。

スーパーバイク元年の全日本は、生見友希雄と鈴木誠の新体制で臨んだ。マシンはGSX-R750Wから軽量化したGSX-R750SPだ(国内モデル)。だが、シングルフィニッシュがやっと、という不振でチャンピンオンシップは生見がランキング15位、鈴木がランキング19位に終わってしまった。

EWC(世界耐久選手権)もスーパーバイクレギュレーションになって初めての鈴鹿8耐に、#12生見/鈴木、#34ニール・マッケンジー/ショーン・ジャイルスといつものように2台体制で臨んだ。スターティンググリッドは、#34N・マッケンジー/S・ジャイルスが8番グリッド、#12生見/鈴木が18番グリッドだった。

決勝ではスタート直後に西コース・通称まっちゃんコーナーでトップグループを含む多重クラッシュが発生、大炎上してレッドフラッグが出た。長い中断後に再スタートしたレースは、D・ポーレン/A・スライト(ホンダRC45)が0.288秒差でS・ラッセル/テリー・ライマー(カワサキZXR750R)を下した。通常、優勝車は207〜208ラップできるが、今大会は183ラップだった。ヨシムラは#34N・マッケンジー/S・ジャイルスが11位に終わった。#12生見/鈴木は108ラップでリタイアした。

#11T・スティーブンスは1993~1995年の3年間ヨシムラに在籍。1991年AMAスーパーバイクチャンピオン(ヤマハ)。1995年デイトナのターン1を攻める。

Tomoya ISHIBASHI

AMAスーパーバイクはライダー3人体制で参戦、T・スティーブンスがランキング9位、トム・キップが12位、D・ジャックスがランキング17位となった。750スーパースポーツではT・キップが10戦中5勝してチャンピオンを獲得し、B・ターキントンが2勝してランキング2位と、ヨシムラ勢がシリーズを圧倒した。これで750スーパースポーツでは2年連続タイトル獲得となった。

1995年3月29日、POPが逝去した。73歳だった。1980年代後半からチューニングの第1線からは退いていたが、ヨシムラの象徴であり、精神的には支柱であった。ヨシムラの原型となる1954年に吉村モータースを創業。そして4—1集合管、ハイカム、シリンダーヘッドチューニングなど、4ストロークチューニングに革命をもたらしたゴッドハンドだった。

そんな中、全日本は体制を縮小し、1台体制で参戦した。GPライダーで鈴鹿8耐でも優勝経験のあるケビン・マギーでスタートしたが、第3戦富士スピードウェイからモトクロス出身の芹沢太麻樹に交代。芹沢は1972年生まれ、高校生でMX国際A級に昇格した逸材で、1992年からロードレースに転向していた。K・マギーはランキング26位、芹沢はランキング18位だった。

マシンのパフォーマンスはやはり高くはなかったが、鈴鹿8耐では水冷GSX-Rは健闘した。ヨシムラは鈴鹿8耐も1台体制だったが、#12芹沢/アンドリュー・ストラウド(ヨシムラスズキGP-1プラス)が予選15番手から、決勝は見事8位。また、AMAでUSヨシムラの契約ライダーとして活躍するフレッド・マーケルが、ピーター・ゴダードとスズキファクトリー(ラッキーストライク・スズキ)から参戦し、決勝で6位に入った。

#27F・マーケルがデイトナ・ターン1に進入する(1995年)。F・マーケルとヨシムラの関係は、1982年GSX1000カタナでAMAのシーズンオフに2レース乗って以来だ。1984~1986年AMAスーパーバイクチャンピオン、1988、1989年SBK世界チャンピオン。

Tomoya ISHIBASHI

AMAスーパーバイク開幕戦デイトナ200マイルでは、T・スティーブンスが幸先よく3位でビクトリーレーン(デイトナ独特の表彰台:台ではなくフラットだが)にやって来た。F・マーケルも8位で、D・ジャックスは9位だった。第4戦ミッドオハイオではF・マーケルが3位表彰台に上がった。結局チャンピオンシップでは、F・マーケルがランキング4位、T・スティーブンスがランキング7位、D・ジャックスがランキング14位だった。ただ、D・ジャックスは第6戦後の6月29日に交通事故で残念ながら25歳の若さで他界してしまった。750スーパースポーツではF・マーケルが10戦中7勝したが、惜しくもランキング2位となった。

こうしてシリーズ初の水冷エンジンGSX-R750は、スーパーバイクでは成功したとはいえなかったが、時代にたしかな足跡を残したのだった。

1995年デイトナ200マイルのビクトリーレーン。左から3位T・スティーブンス(ヨシムラ・スズキ)、優勝S・ラッセル(カワサキ)、2位C・フォガティ(ドゥカティ)。

Tomoya ISHIBASHI

住所/神奈川県愛甲郡愛川町中津6748

営業/9:00-17:00

定休/土曜、日曜、祝日

1954年に活動を開始したヨシムラは、日本を代表するレーシングコンストラクターであると同時に、マフラーやカムシャフトといったチューニングパーツを数多く手がけるアフターマーケットメーカー。ホンダやカワサキに力を注いだ時代を経て、1970年代後半からはスズキ車を主軸にレース活動を行うようになったものの、パーツ開発はメーカーを問わずに行われており、4ストミニからメガスポーツまで、幅広いモデルに対応する製品を販売している。