ステムベアリングの点検編

掲載日:2009年08月11日 部位別メンテナンス › フレーム&足回り

ステムベアリングの点検では

硬化したグリスや古いハーネスも要注意

その昔、自転車を手放し運転で走らせた時に、平坦な道を真っすぐ走っているにもかかわらず、ハンドルが左右に切れたり戻ったりしながら進む経験をした人は多いはず。それはバイクでも同じで、コーナリングの時だけでなくステアリングは常に微少な角度で動きつつ、車体の直立と直進性をキープしている。そのため、ステアリングのスムーズな動きが阻害されると、舵角が極めて小さな車線変更時や、それこそ真っすぐ走っているときでも乗りづらさを感じる場合もある。

このステアリングの微妙な動きを阻害してしまうステムベアリングのトラブルだが、その多くは転倒やサスが吸収できないほどの衝撃によってベアリングがレースを強い力で押した際に生じる打痕や圧痕が原因となる。ハンドルがスムーズに左右に切れるかどうかを確認する際には、何らかの方法で前輪を浮かせて車重の影響を排除することで、ほんの小さな異変も判断しやすくなる。前輪が着地したままだと、タイヤが地面をこじるための力が大きく、小さな打痕を判別できないのだ。センタースタンドがあれば、エンジン下にジャッキを掛ければ前輪が持ち上がる。

作業手順を見てみよう!

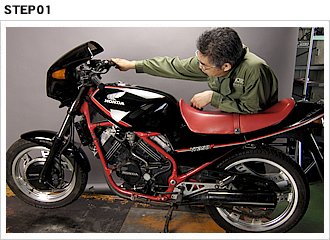

サンプル車VT250Fのように、80年代前半のモデルなら、センタースタンドは当然の装備品だ。リアタイヤ近くに乗っかって前輪を浮かせば、ベアリングのチェックは簡単にできる。 |  エンジン下側をパンタグラフジャッキなどで持ち上げておけば、車体前方に回ってチェックもできる。フロントフォーク下端を握って前後に揺らすのも有効なチェック方法。 |

ハンドルの動きの渋さや引っかかりが、ステムに集中するハーネスの硬化やコントロールワイヤーの取り回しの悪さに起因することもある。ベアリングと同様こちらも確認する。 |  ステムに掛かる重さを排除するため、前輪を外してハンドルを切る。このVTはわずかに抵抗感と引っかかりを感じたが、それはタイヤ付きでは分からないほどの微小なものだった。 |

- 【前の記事へ】

メーター照明バルブのメンテナンス編 - 【次の記事へ】

フロントフォークのシール交換編(その1)

こちらの記事もおすすめです

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!