第11回 電動バイク用語の基礎知識

掲載日:2012年03月05日 電動バイク生活

Text & Photo / GooBike

2011年、日本では様々な電動バイクが発売されました。そう、電動バイクは、いよいよ身近な存在になりつつあるのです。とはいえ、従来のバイクのようにエンジンを使わず、バッテリーとモーターで動く電動バイクは、車体解説を見ても聞きなれない言葉が出てくることも多いはず。

「電気とモーターの世界はよくわからないよ……」

と嘆くそこのアナタ! まずは電動バイクで一般的な用語の勉強から始めてみませんか? もちろん難しいものもありますが、今回紹介する用語さえ頭に入れば、立派な電動バイク通になれるかもしれません。では、さっそく電動バイク用語をカテゴリに分けてご紹介していきましょう。

モーター関連

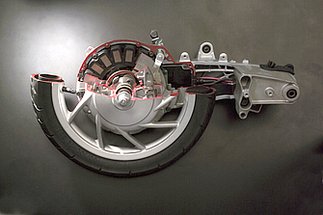

| ● インホイールモーター ホイール内にモーターを収めている構造のこと。基本的にはホイール軸とモーター軸が同軸となっている。

● 永久磁石 磁石の中でもその特性を長い期間維持できる磁石のこと。通常の磁石では徐々に磁力が落ちる『減磁』という現象が起こる。

● 回転数 モーターの回転する速さ。エンジン同様に1分間あたりの回転数を表記する場合が多い。単位はrpm=Revolution Per Minutes

● コイル モーターを構成する部品のひとつで、銅線を何重にも巻いた部品のこと。ここに電流を流すことで磁界が発生する。

● 最高出力 モーターが発生する最大の仕事量のこと。単位はkwで表示する。

|

| ● 最大トルク モーターが発生する最大のトルクのこと。単位はN・mで表示される。

● 整流子 モーター内部に組み込まれる電気部品のこと。電気を流すと電流の向きを変える役目を果たし、それによってモーターは回転を続けることができる。

● 定格出力 モーターが連続で発揮できる出力のこと。最大出力ではある一瞬にその数値が出せれば最大出力としてうたえるが、定格ではその力をずっと維持できるという意味に変わるのだ。

● 電磁石 電気を流すことによって、磁性を持つもの。例:銅線を巻いたコイルの中に鉄の芯を通し、そこに電流流すと磁界が生じる。つまり鉄芯+コイルで電磁石なのだ。

● ハブモーター ホイールハブ内にモーターを備える構造のこと。主に開発中の四輪EVに良く見られる構造である。

● ブラシレスモーター ブラシ(=整流子)をもたないモーターのこと。整流子は摩耗によってその性能が低下するが、これを使用しないことでメンテナンス・フリーとなる。

|

バッテリー関連

| ● VRLA鉛バッテリー バッテリー内部で起こる化学変化による容器内圧力を制御するバルブを備えた鉛バッテリーのこと。過充電やショートした際に発生する水素ガスを放出し、爆発を防ぐ機構である。

● 鉛蓄シールドバッテリー ほとんどのバイクにも使用されるMF(メンテナンス・フリー)バッテリーのこと。完全密閉されており、電解液の補充も必要ない。

● サルフェーション 鉛バッテリーの性能を大きく低下させる現象のことで、放電時にバッテリー内部の硫酸鉛が結晶化することで起こる。これによってバッテリーの力が低下し、モーターの出力も低下してしまうのだ。

● シリコンバッテリー 電解液に鉛バッテリーで広く使用される希硫酸ではなく、安全なシリコンを用いたバッテリーのこと。サルフェーションも鉛バッテリーよりも起こりにくい。

● 電解液 バッテリー内部に充填される、電気を通す特性を持った液体のこと。鉛バッテリーでは希硫酸が使用されることが多い。

● 電極 バッテリー上部にある+、-の端子のこと。

● 電池容量 電池の性能を表す用語。電動バイクのスペック表では、バッテリー項目の『Ah(アンペア・アワー)』という単位がそれ。例えば100mAhなら、100mAの電気を一時間流すことができる。

|

| ● バッテリー上がり バッテリーが完全に放電し、本来の電気を取り出せない状態のこと。

● リサイクル 使用済みバッテリーを回収し、再び製品として市場に送り出すための仕組み。廃棄物処理法という法律に組み込まれている。

● リチウムイオンバッテリー 電極にリチウム化合物を使用したバッテリー。小型ながら大容量という特徴を持つため、携帯電話やノートPCなどでも使用されているほか、電動バイクでも採用するメーカーが増えている。

|

電気一般用語

| ● アンペア 電流の大きさを表す単位。数字が大きいほど流れる電流は大きくなる。

● LEDライト フィラメント式電球を使わないライトのこと。省電力が大きな特徴のため、バッテリーを長持ちさせたいEVの灯火類でもよく使用されている。

● 急速充電器 通常の充電よりも短い時間で充電を完了させること。ただし、急速充電はバッテリーにかかる負担が大きくなり、寿命が短くなる場合もある。

● コネクタ 電気部品同士を接続(Connect=繋ぐ)する部品のこと。

● 充電器 バッテリーを充電するための機械。電動バイクでは車種専用品が設定されており、他車種との共用はできない。

|

| ● ブレーカー 想定以上の大きな電流が流れることによって電子機器が壊れないようにするための装置。電動バイクでは、連続高負荷走行時にモーターを守るために機械的なブレーカースイッチを搭載する車両も多く見られる。

● ボルト 電圧のこと。

● ワット 仕事率や電力を表す単位。EVでは、スペック表のモーター定格出力に表記される。

|

車体特性用語

| ● 回生充電 減速時などモーターを使用していない時に発電し、バッテリーへ充電する機能のこと。搭載する車両はまだ少ないが、この機構によって航続距離を伸ばすことができる。

● 航続距離 一度の充電で走り切ることができる距離のこと。バッテリーの性能次第で大きく変化するが、ガソリンエンジン同様に乗り方一つでも大きく上下する。

|

| ● 実用登坂力 机上の計算ではなく、実際の車両が持つ登坂力(坂を登る力)のこと。

|

法規関連

| ● クリーンエネルギー自動車等導入費補助金 政府の定めた電気自動車又はプラグインハイブリッド車に対して支給される購入補助金。二輪では、ヤマハEC03とホンダEV-neo、スズキe-let’sが対象となっている。(2012年2月現在。EV-neoは法人販売のみ)

● 原付一種 排気量50cc未満の原動機付き自転車を指すが、エンジンを積まない電動バイクではモーターの定格出力600W以下と決められている。

● 原付二種 排気量125cc未満の原動機付き自転車。電動バイクではモーターの定格出力1kW(1000W)以下と定められている。

● 軽二輪 排気量125cc以上250cc未満の二輪車。電動バイクでは1kW超の定格出力を持つモーターを搭載する車両が軽二輪枠として登録される。

|

|

電動バイク一般用語

| ● インフラ インフラストラクチャー(=infrastructure:公共の福祉施設)の略語。「電動バイクのインフラ」では、主に公共の充電設備などを指す。

● エレクトリックビークル (EV) EV=Electric Vehicleのこと。電気のみを動力とする純粋な電気自動車のこと。

● 車両接近通報装置 歩行者などに自車が近づいたことを知らせるための音響装置。今後、電動バイクが普及してくと2輪4輪問わず装着が必須になるかもしれない。

● ハイブリッド 自動車用語ではガソリンエンジンとモーターなど異なる動力を組み合わせて走る自動車のこと。そもそものハイブリッド(=Hybrid)とは異なる2つ以上のものを組み合わせるという意味。

|

| ● プラグインハイブリッド 走行中にバッテリーへ充電するだけでなく、外部の家庭用電源または専用電源から直接バッテリーを充電できるハイブリッド車のこと。

|

こちらの記事もおすすめです

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!