ボッシュの「2輪車安全運転支援システム」を体験!最新版は6つの新機能でライダーの安全を守る

掲載日:2024年10月28日 フォトTOPICS

取材協力/ボッシュ株式会社 写真/星野 耕作 取材・文/佐川 健太郎 衣装協力/KUSHITANI

バイク事故の6件に1件はARASで防げる

ARAS(Advanced Rider Assistance System)は、ボッシュが開発した2輪車向けの安全支援技術。主にミリ波レーダーを使用して周囲の環境を感知し、その情報を車載コンピュータが即座に解析して安全性や快適性を向上させるシステムだ。2019年に発表された第1世代のARASには、前の車に追従するアダプティブクルーズコントロール(ACC)、後方の死角や速度差のある危険な車両を検知するブラインドスポットディテクション(BSD)、前の車との衝突リスクを警告するフォワードコリジョンワーニング(FCW)などの機能が搭載され、既に市販モデルにも実装されている。

ちなみにボッシュの調査によると、全世界で年間119万人の交通事故死者(2021年)がいて、そのうちの2輪(3輪含む)が21%(約25万人)を占めるという。実に恐ろしい数字だが、そのバイクによる事故の6件に1件はレーダーベースのアシスタンスシステムを導入することで防ぐことができるとしている。

さて、今回お披露目された第2世代ARASには新たに6つの機能が追加された。開発ではテストコースおよび世界中の道路で数千キロにわたって実地テストを繰り返し、そこで得られたデータの蓄積と、小型軽量化されたレーダーセンサーやECUのロジックの進化によって実現されたものだ。試乗会は栃木県のボッシュのテストコースで行われ、各機能の解説とさまざまなシチュエーションを想定したテストが実施された。以下では最新ARASの各機能と実際に体験した印象についてレポートしたい。

試乗会用に用意されたのはKTM1290アドベンチャーSがベースとなるボッシュのテスト車両で、第2世代ARASと全自動トランスミッションを搭載。次期市販モデルにも実装される予定だ。

ヘッドライト下に装備された六角形の箱がレーダーセンサー。第2世代ARASの要となるデバイスでフロントとリアの2か所に搭載(前方210m、後方160mから検知可能)。より小型・軽量で高性能タイプに進化している。

ARASは車両に搭載された各種デバイスによってバイクの走行状態を包括的にコントロールする。前後レーダーセンサーとIMU(慣性測定ユニット)で検知した情報を基にECU(エンジンコントロールユニット)とABSユニットがエンジンとブレーキを制御。ライダーはメーターディスプレイで視覚化されたHMI(ヒューマンマシンインターフェイス)によってマシンからの情報をリアルタイムで受け取ることができる。

最新版クルコンは追従走行と停止も自動に

➀アダプティブ クルーズ コントロール - ストップ&ゴー(ACC S&G)

このシステムは2020年から導入されたACC(アダプティブクルーズコントロール)の進化版だ。従来のACCは前方車両との安全距離を保ちながら走行するものだが、新たに追加されたACC S&G機能では必要に応じて停止することができる。たとえば前の車が動き出すと、ボタンを押すかスロットルを軽く操作するだけで再び走行を開始し、前の車を追尾することが可能になった。

さっそく試乗。ちなみにボッシュが用意した試験車両はKTMがベースでAT仕様になっている。クラッチ操作が不要なため停止や発進時にも気を遣う必要がほとんどなかった。従来のACCでは30km/h以下での停止にはライダー自身がブレーキ操作を行う必要があったが、新システムでは自動でブレーキをかけスムーズに停止する。ブレーキのタイミングやかけ具合も自然だった。

4輪の分野では以前から同様のシステムが導入されているが、その経験がある人ならバイクにおけるARASの機能もすぐに理解できるはずだ。4輪の世界ではスポーツカーでさえもとっくの昔にMTからATに移行していることを考えると、今後は2輪のスポーツモデルにも影響を与えても不思議ではない。個人的には“極力自分で操りたい”タイプだが、それでも安全と快適さは欲しい。ツーリング帰りで疲れているときなど、ライダーを陰で支えてくれるARASの存在意義は大きいと思った。

ACC S&Gは6つの新機能の中で最も印象に残ったシステムだ。低速域が不安定になりがちな2輪車において発進や停止での繊細な制御は見事と言える。追従走行のレスポンスをいかに人間のフィーリングに近づけられるかが今後の課題かも。

「アダプティブ クルーズ コントロール - ストップ&ゴー(ACC S&G)」のイメージ。

千鳥走行も自動追尾できるマスツーの強い味方

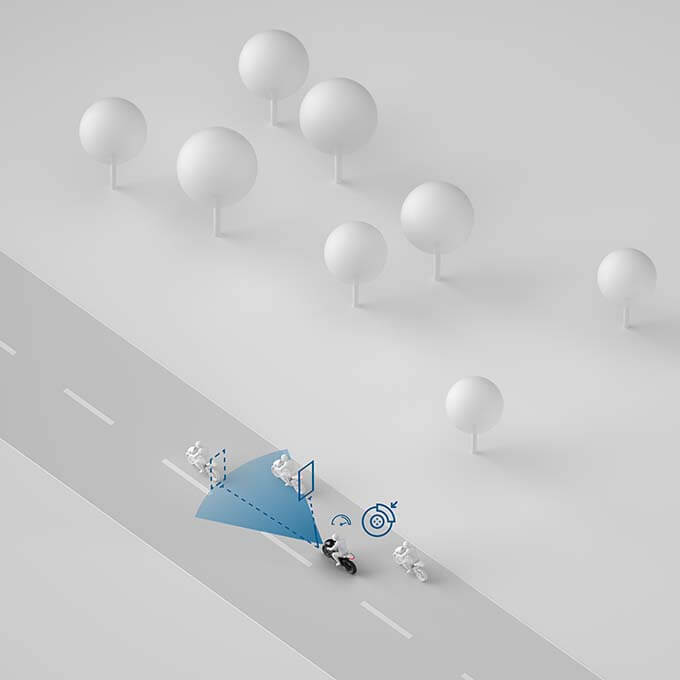

②グループ ライド アシスト(GRA)

ツーリングで一般的な走行フォーメーションとして「千鳥走行」がある。同じ車線内で二列に並び、交互にずれた配置で走行するが、従来のACC(アダプティブクルーズコントロール)は、基本的に前の車1台に追従する機能しかなかったため、千鳥走行中に自分の目の前にある2台先の車両に追従してしまうことが多かった。

これに対して、新たに導入されたGRA(グループライドアシスト)は、千鳥走行中の状況を認識し、車間距離や速度を自動的に調整して維持することが可能。試乗時には2台のデモ車が前方を走行し千鳥走行の状況を再現していたが、前走車が左右の位置や順番を入れ替えるなどしてもGRAは惑わされることなく適切に追従してくれた。前走車が速度や間隔を変化させたときの対応の迅速さは未だ人間には敵わないが、これはなかなか賢いシステムである。かつて第1世代ARASでテストしたときに、欲しいと思った機能が実現したことは素直に評価できる。

GRAのテスト車両はNinja H2 SXがベース。人間が反応するような機敏さにはまだ及ばないが、一定速度で巡航できないような混んだ高速道路では快適で安全に走行できると思う。

「グループ ライド アシスト(GRA)」のイメージ。

メーターディスプレイ左上にARAS作動状況を表示。GRA作動時にはどのポジションにいる前走車を追尾しているかがひと目で分かる。この場合ACCは80km/hにセットされ、右前にいるバイクをロックオンしている。

だらだら走行をラクに快適にアシストする

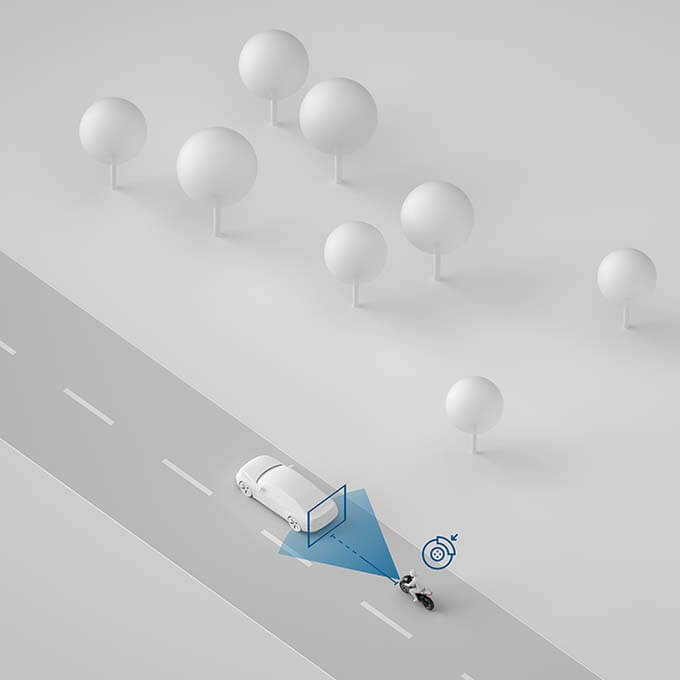

③ライディング ディスタンス アシスト(RDA)

こちらは前走車との適切な車間距離を維持しつつ追突事故を防ぐ機能。ACCが予め設定された速度に基づいて車両を制御するのに対し、ライディングディスタンスアシスト(RDA)はライダーのスロットル操作に応じて機能するのが特徴。ライダーが希望する車間距離を設定するとシステムは必要に応じて加速を抑えたりブレーキをかけてくれる。また、ライダーは自分の意志でスロットルを大きく開けることで、この機能を無効にして通常の加速も可能になる。特にツーリングの帰りなど疲れているときに、クルマの後ろでだらだら運転せざるを得ない場合などに便利。スロットル操作に穏やかに反応する「コンフォート」と瞬時にシステムが解除される「スポーツ」の2モードが選べるが、この機能が使われるシチュエーションを考えると車間距離を維持しやすい「コンフォート」がおすすめ。スポーツは反応が機敏すぎてちょっと神経を使うかも。

これは前走車から撮った画像で、このようにクルマの後ろに付いてボーっと乗っているときに有効なシステムだ。軽くアクセルを開けていればカーブでも自動で全車との距離を調整してくれる。まさに「帰宅モード」と言いたい機能である。

「ライディング ディスタンス アシスト(RDA)」のイメージ。

衝突回避の緊急ブレーキを3段階でサポート

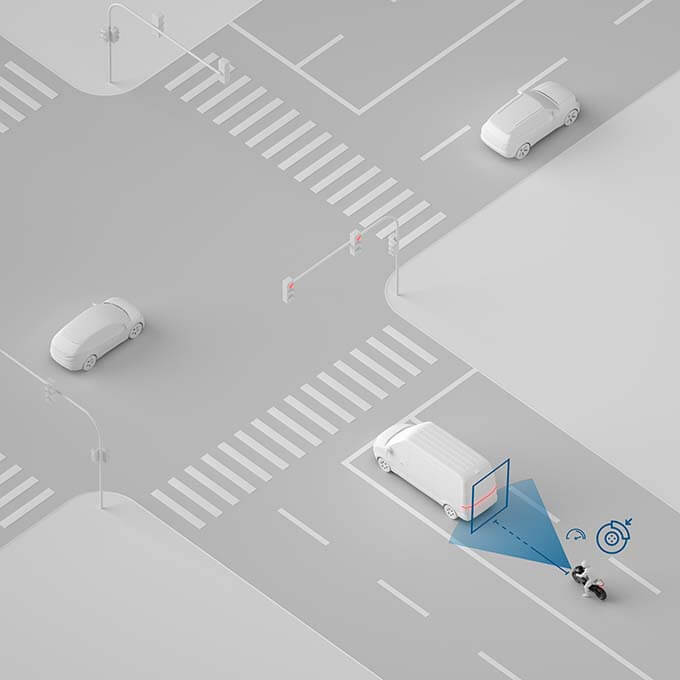

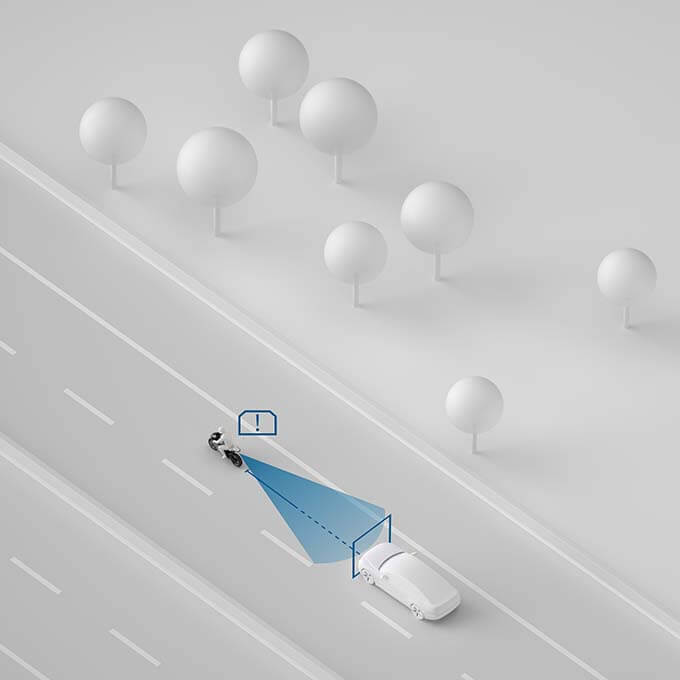

④エマージェンシー ブレーキ アシスト(EBA)

緊急ブレーキが必要なときに頼りになるシステム。衝突の危険を検知するとライダーが十分にブレーキをかけていない場合に作動し、ブレーキ圧を積極的に上昇させることで迅速に速度を落とす機能である。

試乗では約60 km/hで走行しつつ前方に停止している車両に接近。システムが衝突リスクを検知しメーターに警告が表示された直後、リアブレーキから軽くABSが作動した感じで「トン、トン」と2回パルスを打って衝突リスクを伝えてくる。その合図を受けてブレーキを操作すると瞬時にブレーキ圧を高めフルブレーキングに近い減速をしてくれる。

メーター警告→パルス警告→ブレーキ昇圧の3段階で緊急ブレーキをアシストしてくれる。前方の危険の見落とし防止になるし、ブーストされたブレーキも強力だ。ただし、自分で気づいてブレーキを開始しなければならない点が難しいかも。

「エマージェンシー ブレーキ アシスト(EBA)」のイメージ。

衝突の危険を検知すると最初にメーターにこの警告が表示される。見てのとおりかなり目立つので目線は遠くに向けていても視界の片隅で気づけるはずだ。次にくるパルスがエンジンの鼓動や振動に紛れて意外と感じにくいかも。

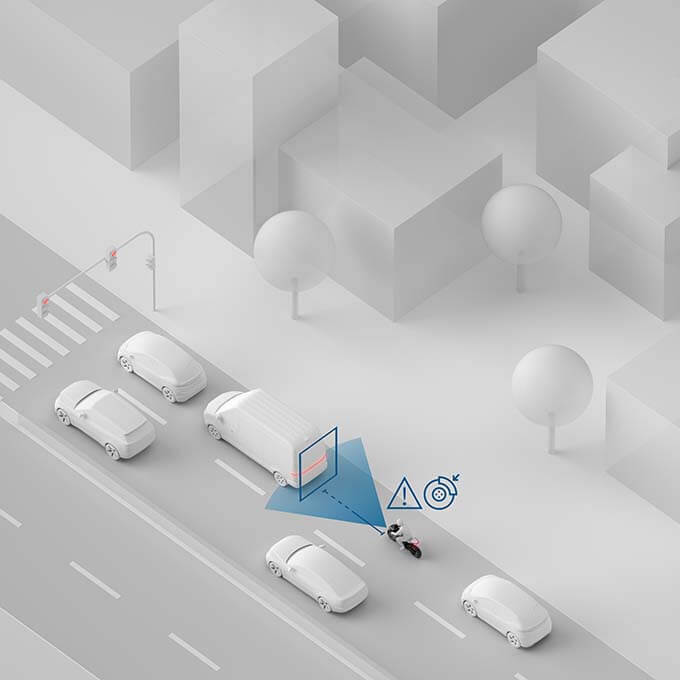

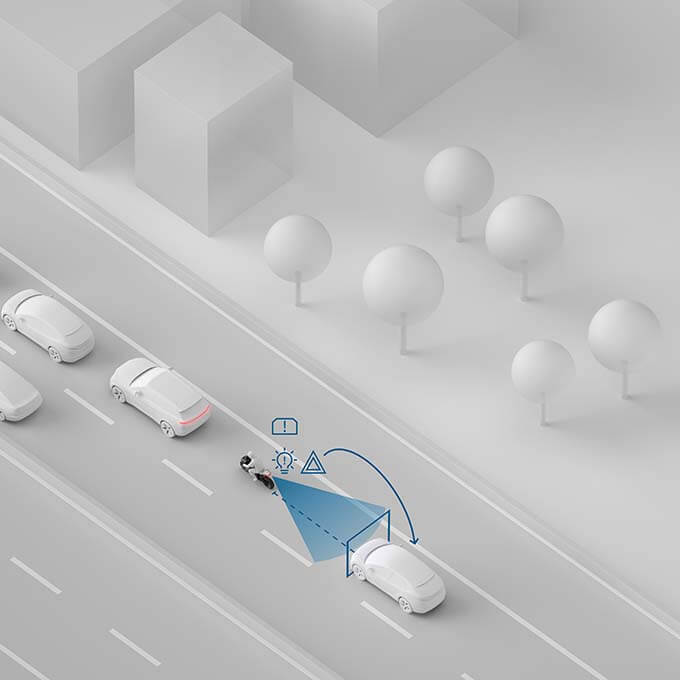

「煽り運転」にも有効な後続車接近アラート

⑤リア ディスタンス ワーニング(RDW)

RDWは後方の状況を常にモニタリングし、後続車が過度に接近した際にディスプレイに警告を表示する機能。このシステムによりライダーは追突を回避したり、被害を最小限に抑えるための適切な行動がとれる。

第1世代ですでに実用化された死角検知機能=BSD(ブラインドスポットディテクション)からの進化版とも言え、特に高速道路では死角から急速に追い越してくる車や、後方にピタリと付けて嫌がらせをするいわゆる「煽り運転」にも有効。バイクは弱い存在だ。ライダーが周囲の交通状況をより早く正確に把握し安全を確保するためにも必要だと思う。

ボッシュのデモ車が「煽り運転」状況を再現してくれたが、視界の片隅でメーター内のコーションランプが光ったのを確認。早い段階で状況を確認できれば、早めに車線変更して回避するなど余裕をもって対応できそうだ。

「リア ディスタンス ワーニング(RDW)」のイメージ。

フラッシャーで急停止や渋滞末尾での追突を抑止

⑥リア コリジョン ワーニング(RCW)

RCWは後方からの衝突が迫っている際にハザードランプを点灯させて後続車に警告を発する機能。ボッシュのスタッフによる実演デモを見学したが、夜間の暗闇の中で急接近する後続車に対する強力なフラッシャーの光は被視認性を高めるとともに、疲労や視界不良で感覚が鈍くなっているドライバーを覚醒させる効果があると実感。後続車による衝突リスクに対する有効な手段と思った。

高速点滅するフラッシャーの光は夜でも目立っていた。信号待ちや渋滞末尾に後続車が突っ込む重大事故が絶えない中、特に無防備な2輪車には頼もしい機能と言える。

「リア コリジョン ワーニング(RCW)」のイメージ。

ボッシュ社ARASプロジェクトマネージャーのトーマス・マウラー氏。ARASの開発責任者として一貫してシステムの開発とアップグレードに携わる。目標とする最終的なゴールは?という問いに対し「交通事故ゼロの社会」ときっぱり。更なる進化を目指すそうだ。

ボッシュ社2輪車&パワースポーツ部門社長のジェフ・リアッシュ氏。ARASは「革新的な新技術の搭載によりライディングの楽しさを損なうことなく、二輪車での走行をより安全かつ快適なものにする」という。バイク歴は長く最初に乗ったのは日本車だとか。

こちらの記事もおすすめです

- カワサキ ニンジャ250&Z250 カスタム&パーツカタログ

- 【カワサキ ニンジャ ZX-4R SE 試乗記】サーキットでも使いきれない77馬力、10,000回転以上で昂る4気筒エンジン試乗インプレ・レビュー

- Ninja250/400のスポーツ性を引き上げるOVER RACINGのスペシャルパーツ特集記事&最新情報

- 【カワサキ ニンジャ e-1 試乗記 】あえて”Ninja”を電動化したことの意味試乗インプレ・レビュー

- 世界初出展のZ900RS、ニンジャ250、ニンジャ400を検証 【東京モーターショー2017/カワサキブース】トピックス

- その重量わずか930g! SP忠男のニンジャ1000用チタン製パワーボックス!

- 独断と偏見で人気の秘密に迫る! そのバイク、どうして人気があるのですか!?(スポーツ/レプリカ編)バイク購入基礎知識

- 【カワサキ ニンジャH2 SX SE 試乗記】スーパーチャージドエンジン搭載の最強スポーツツアラーがレーダーセンサー搭載の安全支援システムを得てさらに進化試乗インプレ・レビュー

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!