取材協力/タナックス株式会社(TEL/04-7150-2450)記事提供/雑誌『GARRR』写真/沖 勇吾 文/縞田行雄 構成/DirtRIDE編集部

この記事は、雑誌『GARRR』Vol.343 P54~P59を再構成・転載したものです。 掲載日/2015年1月21日

この記事は、雑誌『GARRR』Vol.343 P54~P59を再構成・転載したものです。 掲載日/2015年1月21日

1970年代後半、「ナポレオンスーパーミラー」で一世を風靡した「田中製作所」は、現在の「タナックス」の前身にあたることをご存じだろうか? 今回はその後も数々のエポックメイキングな製品を世に送り出す同社に、話を聞いてみた。

時代をリードする数々のアイテム

先進的なアイディア

知り合いに、プライベートでもよくツーリングをするバイク雑誌関係のライターがいる。一台のバイクで走行距離が10万㎞を超えるほどのヘビーユーザーの彼が「いろんなツーリングバッグをテストする機会があったのだけど、『タナックス』のバッグが、とくにしっかり作ってあってよかったなぁ」と、4~5年前に筆者である私に耳打ちしてくれたことがあった。

そんな話を聞いていたこともあって、2年前、私がヒマラヤの奥地にツーリングに行くとき、同社製の「キャンピングシートバッグ2」というリヤバッグを借りてみた。これが大正解だった。

16日間におよんだそのツーリングの70%以上は、乾いた土や粘土質のぬかるんだところをはじめ、川渡りやロックセクションのような大きな石が交じる砂利道などの悪路(おまけにインド人たちの運転マナーも相当に独特である)。しかも現地で乗ったのは一般的なオフロードバイクではなく、ストロークの短いリヤ2本ショックのクラシカルな大排気量単気筒のロイヤルエンフィールドだったから、路面の衝撃をダイレクトに受ける。要するに乗り手はもちろん、積載しているバッグに対しても、かなり過酷な環境だったはずだ。

にもかかわらず「タナックス」製のそのリヤバッグは、一度も落ちる心配をすることがなかったし、3回の転倒にも持ちこたえ、無事ヒマラヤツーリングを乗り切ってくれた。それにサイドオープン機能が備わってるので、荷物を満載していても出し入れがしやすい。毎朝の荷作りを含めて、その使い勝手のよさに助けられたわけだ。

かような安心感というか、かゆいところに手が届く的なモノ作りをする「タナックス」とは、いかなるメーカーなのか? というのが同社を訪問した理由のひとつである。そこで近年、東京のベッドタウンとしても知られる千葉の流山にある本社を訪ねてみた。

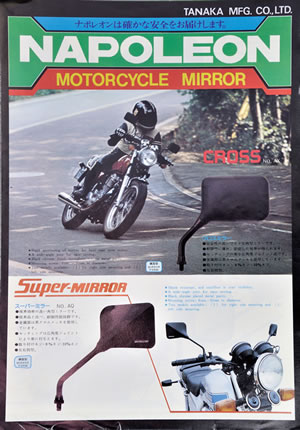

ご存じの方もいるかもしれないが、「タナックス」は、終戦間もない1947年に「田中製作所」として自転車用バックミラーなどの製造を開始した、歴史のあるメーカーである。本格的な会社組織となったのは1955年とのことで、日本のモータリゼーションの発展とともに1960年には自動車用のバックミラーを手がけるようになった。それが大ヒット製品となった「ナポレオンミラー」である。

現在のようなドアミラーではなく、平面的な板状のフェンダーミラーだった当時、砲弾型のヨーロピアンスタイルの「ナポレオンミラー」は、画期的な存在だった。機能面でも、2カ所のジョイントで角度調整ができるうえに、鏡面のアングルも微調整できるなど、ミラーとしてのクオリティも高かった。

ミラーというのは重要な保安部品のひとつである。つまり、たしかな技術力が必要なのはもちろんのこと、開発には相当な苦労と努力が伴うはずだ。当時としては珍しく「田中製作所」は、ミラー専門メーカーとして設計から金型、プレス加工、塗装、メッキなどの全行程を自社で行なってきた背景があったし、今日の同社に継承される先進的なアイテムに挑戦する社風みたいなものがあった。

自由な社風

その自動車用を足がかりに開発されたのが、バイク用の「ナポレオンスーパーミラー」である。1980年代のバイクシーンを知る読者なら、ほとんどの方が知っているアイテムではないだろうか。私をはじめ、お世話になった人も多いはずだ。

「1978年当時は、鏡が丸い形状の通称”ゼッツーミラー”が全盛の時代でした。そこで『ナポレオンスーパーミラー』は、鏡を角形のフォルムにしたんです」

と語るのは、現在の同社の常務取締役で「ナポレオンスーパーミラー」の開発、設計、デザインを担当した荒木さんである。ちなみにナポレオンという名称は、先代の社長が「余の辞書に不可能という文字はない」として知られる歴史上の人物に由来しているとのこと。

「先代の社長は名称にかなりこだわりがあって、とにかくアイディアマンでした。好きなことをやらせてくれたんです。ナポレオンミラーの成功をきっかけに、より幅広い分野へ進出できるようになったんですが、自由にモノ作りできる環境がよかったんでしょうね」(荒木)

当時の「田中製作所」の作品として我々が今日も愛用しているモノに、折りたたみ可能な「ラジカルミラー」がある。これも荒木さんが開発したものだ。オフロードライダーだった荒木さんは、オフロード走行時にミラーを取り外さなくてもいい方法はないかと考えた。

そうしたヘビーユーザーとしての自身の経験を生かして「ラジカルミラー」が誕生した。つまり作り手がひとりのユーザー目線で製品を開発するところに、同社の強みというか特徴が現れているのだと思う。モトフィズという積載を中心とした便利グッズシリーズも、等身大の利便性をテーマに生まれたもので、ツーリングネットもそうである。ラリーでヘルメットを固定するためにリヤシートに設置してあるネットを見た社員が、バイク用にもあれば便利ということで製品化されたものだ。ほかにもツーリングボトルやコインホルダーなど、今日では当たり前になったエポックメイキングな製品を次々とリリース。作り手のユーザー目線とチャレンジ精神が、先進的なアイテムの数々を生み出した。

バッグ類に関しては、レッグポーチ(ももに装着する小銭入れ)やウエストバッグが発展し、1985年にタンクバッグやシートバッグの開発に着手。自動車部門と併せてカー用品の総合メーカーへと成長した。

その後、1991年に社名を「ナポレックス」に変更し、1995年に四輪部門と二輪部門が分社。その二輪部門が「タナックス」となり、1997年に千葉県の南行徳から流山に移転して現在に至るわけだ。

ところで「タナックス」の製品群は、「大きな宣伝をすることなく、人がウチの製品を装着しているのを見て、口コミでゆっくりと売れていくパターンがほとんどなんですよね」と、営業部に所属する重田さんはいう。そういわれてみると、冒頭で記したように私も知人から聞いて、ヒマラヤ行きに同社製のバッグを持っていったクチである。

口コミで広がるということは、製品そのものの信頼性が重要なウェイトを占めるはずだ。つまり逆説的にいえば、同社が真摯なモノ作りをしてきたことのひとつの証ではないだろうか。

提案型の製品

そんなモノ作りの裏付けとなるのが、これまでのデータの蓄積と潤沢なテストであり、それに加えて使用するパーツの吟味と充実したアフターサービスである。

たとえばミラー類は、プロトタイプの前段階でバイブレーションテスターと呼ばれる機械に装着し、あらゆる振動を与えて耐久性や視界がどれだけ確保できるかチェックする。その後、プロトタイプを実際にバイクに装着してテストが繰り返されるわけだ。

「製品化されても、車両によって振動特性はそれぞれ違いますよね。そのあたりは個々のユーザーの要望があれば、アフターサービスとしてできるだけ対応しています。そうすることでデータの蓄積にもなりますからね」と語るのは、生産開発部課長の白石さんである。ちなみに現在は開発、設計、デザインをタナックスで行ない、外部工場にて製品が完成するが、そのひとつひとつを厳密にチェックしてから出荷されており、その検査基準はJIS規格よりも厳しいとのこと。

また、バッグ類でいえば、マグネット式に採用される磁石には、一般的なモノの2倍以上の磁力と50%以下の重量を実現したレアアース関係のオリジナルを採用している。さらに吸盤式のタンクバッグは、より吸着効果の高い日本製の吸盤とし、回転フラップを設けることでさまざまな形の燃料タンクにフィットするように配慮されている。つまり、安心感が得られる設計となっているのである。もちろん、それらのほとんどに交換パーツが用意されている点にも注目である。

かような生真面目すぎると思われる同社の姿勢の極めつけは、大排気量のハイスピードスポーツモデルに対応した「エアロバッグシリーズ」の開発過程にもうかがえる。そのフォルムは、飛行機の設計などで使用される風洞実験室で実際にテストし、その結果から生まれている。パニアなどハードケースの開発をするメーカーは風洞実験を導入しているかもしれないが(それでも一部だろう)、果たしてソフト系ツーリングバッグを製作するほかのメーカーは、タナックスのように風洞実験までするだろうか? おそらくそこまではしないと思う。

そんな真摯なモノ作りの姿勢に加え、「ナポレオンスーパーミラー」を筆頭に提案型の製品が同社には多いことに気づく。手もとにあるカタログを眺めてみると、ミラー36種類、バッグに至っては51種類(サイズ違いを含めるとさらに増える!)と豊富だ。それらを総合して考えてみると、同社のモノ作りは、必ずしもマーケティング主導だけではない、ということがわかる。

バイク業界を含めて、ユーザーの価値観は多様化している。そうした状況で輝ける製品というのは、マーケティング主導のニーズに応えたものだけではなく、積極的に提案していることが重要なポイントになってくるはずだ。

その点、根っからの乗り物好きでモノ作り好きの集合体であるタナックスは、支持されるのだろう。バイクがより楽しくなるための身近な存在のモノが多く、そんな身近なアイテムにも妥協を許さないその姿勢は、日本のモノ作りのよさの象徴のようにも思えるのだ。

田中製作所の躍進の原動力になったのが、「ナポレオンミラーシリーズ」である。四輪用の砲弾型フェンダーミラーの成功をきっかけに、1978年に二輪用としてスクウェアなフォルムを採用。一大ブームを築いたわけだ。この製品の開発、設計、デザインを担当したのが、下段で紹介している荒木さんである。

荒木孝之 常務取締役

1977年に入社した荒木さんは、「ナポレオンスーパーミラーシリーズ」をはじめ、オフロードライダーの必須アイテム「ラジカルミラー」など数多くの製品を世に送り出してきた。バイクはサーキットやエンデューロレースを楽しんでいた趣味人。現在もマイカーでたまにサーキット走行を楽しんでいるという。

白石健雄 生産開発部課長

2006年に入社した白石さんは、以前大手玩具メーカーで設計デザインを担当しており、その経験を生かしてミラーやバッグ類などを数多く任されている。二輪免許は入社後の48歳の時に取得したというからライダーとしては遅咲きなほうだが、それゆえに一般ユーザー目線でのモノ作りを得意としている。

重田真利 営業部部長

以前、広告代理店にいた重田さんは、田中製作所時代にお母様が生産ラインに勤務していたこともきっかけとなり、1999年に入社。その後中型、大型二輪を取得。CB750やスーパーシェルパを乗り継ぎ、次期愛車には先鋭的なスーパースポーツをねらっているという。四輪や自転車も趣味とする乗り物愛好家だ。

タナックスは、先進的でエポックメイキングなアイテムを数多くリリースしている。写真は1980年代のカタログで、コインホルダーやモトバッグ、ツーリングネットなどが見受けられる。また、SONYとコラボレートして、いち早くナビゲーションタンクバッグも開発していた。その流れは、「スマホポケットクイック」や「ナビポケット」などのバッグが継承している。

モデル特性に照準を合わせた設計

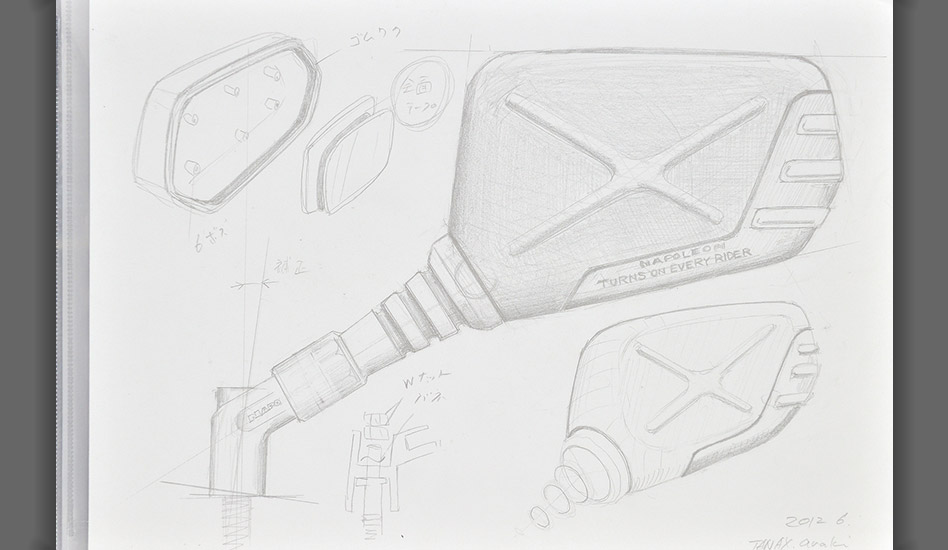

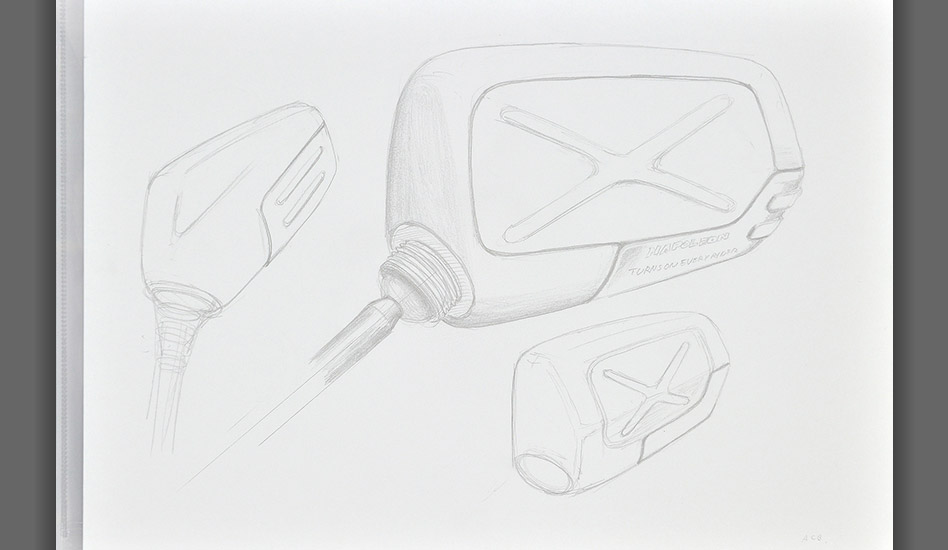

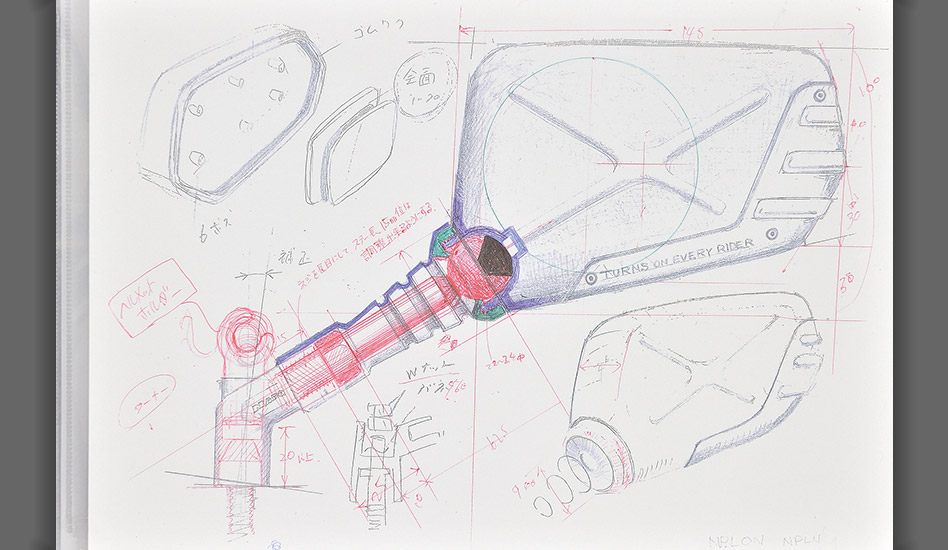

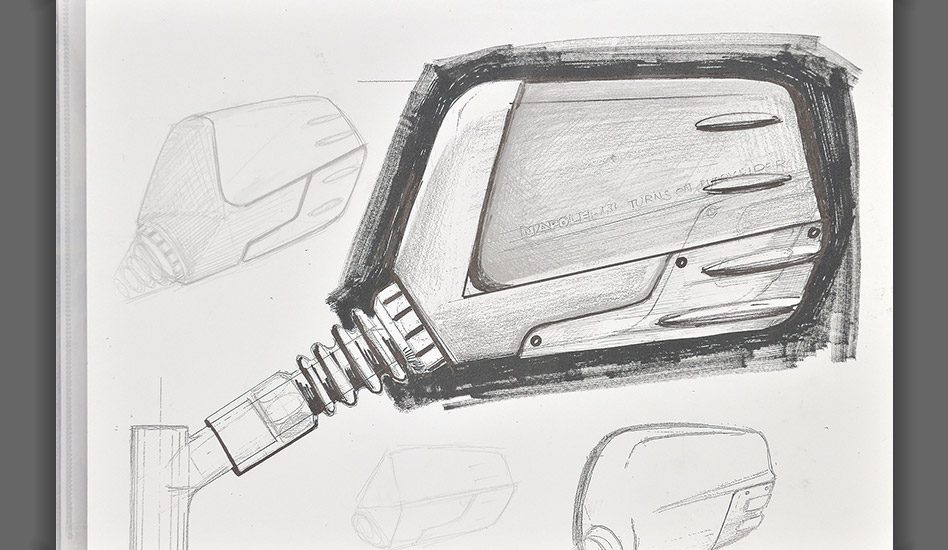

製品が出来上がるまでの過程。このランドクロスミラーは、主にR1200GSユーザーを対象としており、水平対向エンジンの振動への対策と、後方の積載物を考慮してミラーの端を大きく取るように設計されている。手順としては、実寸大に近いラフスケッチに始まり、構造やデザインをある程度決めた時点でモックアップを製作し、実車に合わせてみる。ミラー単体では判断できないからだが、その際、視界の三次元フィット感と取り付け部の確認をする。その後コンピューターのCADで設計図を作りプロトタイプが完成する。なお、ここまで記した順番は、ケースバイケースで変わるそうだ。

徹底した安全性の追求

製品完成後も、実走テストを繰り返してから出荷されるタナックスの製品群。その徹底ぶりが、ユーザーから支持を受ける理由のひとつである。そんな同社製バッグを象徴しているのが、エアロバッグシリーズだ。飛行機の風洞実験室で実際にテストし、超高速域でも安定した性能を発揮するよう、設計されている。ここまでこだわるメーカーも珍しいのではないだろうか。

充実のアフターケア

購入した後のケアも充実しているのが、タナックスの大きな特徴である。左の写真のように本社には豊富なリペアパーツを在庫しており、ユーザーの細かい要望に応えられるわけだ。また、吸盤や磁石はもちろんのこと、レインカバーやベルトをはじめ、バックル、フィッティングスペーサー、ブッシュ、ボルト、ヒモなど、あらゆるリペアパーツをラインアップする。かような姿勢にも、ユーザーフレンドリーな一面がうかがえる。

TANAX製ミラー&バッグカタログ

ここでは大排気量アドベンチャーを含むオフロードモデル用のタナックス製アイテムの一部を紹介。

他の製品については同社のウェブサイトを参照してほしい(すべて税込み)。

ナポレオンGSミラー

後方視界を大幅に確保できるミラー。衝撃緩衝機構アダプター「ストレートターナー」装備。BMW専用タイプも選べる。

ラジカルミラー

ユニバーサルジョイント採用で、乗車中に折りたためるオフ車の定番ミラー。ネジ径は8㎜と10㎜の2種類がラインアップする。

ランドクロスミラー

太いステーとワイドな鏡面が特徴のミラーで、衝撃緩衝機構の「ターナー」を採用。BMW用のアダプターも付属する。

ランドクロスタンクバッグ

日本製吸盤採用の、大排気量アドベンチャーにマッチする多機能タンクバッグ。容量は17Lでレインカバーが付属する。

タフザック60

全天候型の防水ザック。カラーはほかにブラックがあり容量は60L。ほかに容量が同じで横型タイプW60(7020円)もラインナップ。

オフロードタンクバッグ3

ラジエターカバー付きのオフ車にも対応する、強力マグネット"リヤベルト固定式のタンクバッグ。レインカバー付属で、容量は4.5L。

アングルナビポケット

マグネットフラップによって、角度の調整ができるナビゲーション用バッグ。取り外し可能なシェードも、2段階に高さ調整可能だ。

ツアーシェルケース

シェルの素材に耐久性・耐熱性・耐衝撃性にすぐれるポリカーボネイトを採用したセミハードタイプのサイドバッグ。容量は片側20L。

キャンピングシートバッグ2

キャンプツーリングに対応したバッグで、容量は59-75Lの可変式。サイドオープン機能のほか着脱式ポーチを採用する多機能モデル。