第9回 カワサキW650ボアアップ【エンジンワーク終了編】

掲載日:2015年07月03日 週刊メンテナンス講座

記事提供/モトメンテナンス編集部(※この記事はモトメンテナンス102号に掲載された内容を再編集したものです)

ベベルギア周りの最終調整と

要所へのオイル注入

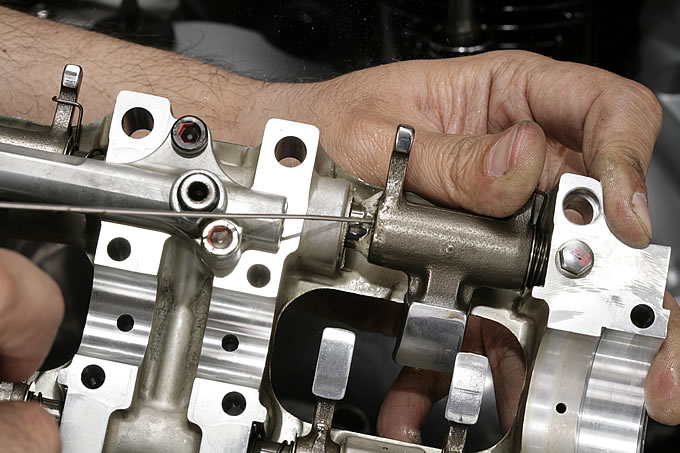

続いて組付けるカムホルダーには、オイル通路のパイプが入る。Oリングが2つ使われているので、シリコングリスを塗布の上、新品に交換した。小さな部品だが、組み忘れは焼付きに繋がるので注意。

続いてロッカーアームのシャフト内やオイル通路にエアを吹いて清掃しておく。軸部にオイルスプレーを噴いて、潤滑性の向上を図る。カムとの当たり面には傷は無かったものの、磨耗が見られた。

同様にカム山にもオイルを吹いておく。カム山表面には、かじりこそ無かったものの、やはり磨耗は見られた。今となっては分からないが、もしかしたら距離は4万kmを超えているのかもしれない?

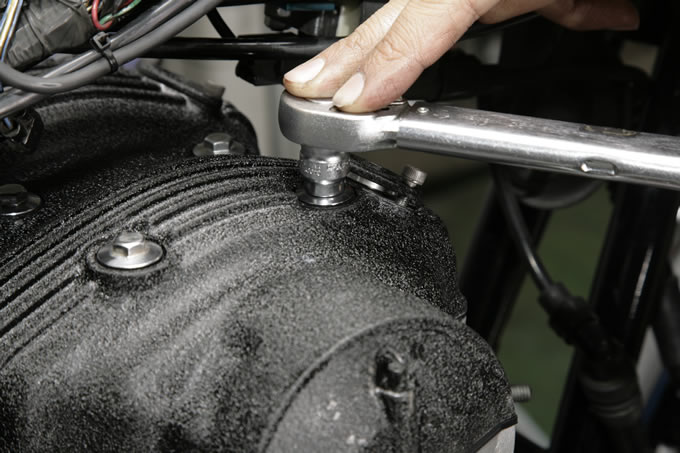

カムシャフト位置決め板がカムに乗り上げていないのを確認し、カムホルダー表面刻印の順番通りにトルクレンチでボルトを締める。規定は25Nm。最後にカムシャフト位置決め板のボルトを締める。

カムホルダーを組付けたところで、再度シム調整を行なう。先にヘッド単体で調整済みの箇所もタペットクリアランスを再確認しておこう。意外とシム交換が必要となる場合もある。

再度シムの交換が必要となった場合、タペットを横にずらせば、カムホルダーを外さずに交換が可能。マグネットピックアップツールが便利だ。クリアランスは排気側が0.14~0.19mm、吸気側は、0.08~0.13mmとなる。

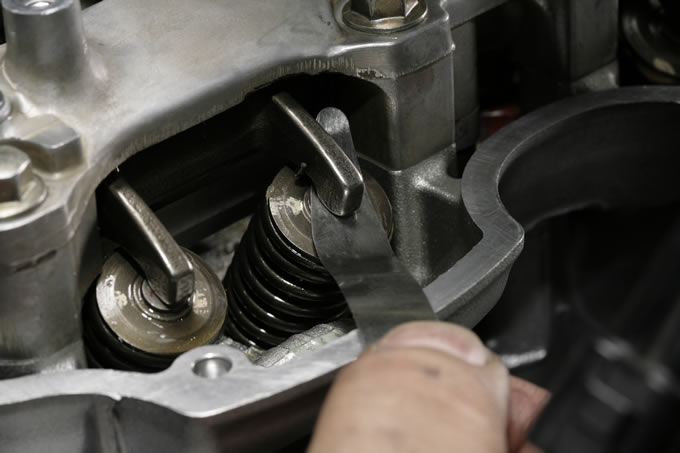

続いてカム側ベベルギアを調整する。ベベルギアケースユニットをバックラッシュが無くなるまで締めこんでいく。どちらかのギアを動かしてガタが無くなれば、バックラッシュはゼロだ。

ベベルギアを目視し、ドライブ側、ドリブン側ベベルの歯先端面がツラ位置(同一面)となれば、バックラッシュがゼロだと判断できる。歯面には十分にオイルを吹いておく。

規定トルクで締め込み、異音に注意して初動チェック

ベベルケースのロックナットとベベルケースユニットのナット部の間、ネジ山が約0.5mmであることを確認する。続いてベベルシャフトのケースを持ち上げて、Cクリップで固定しておく。

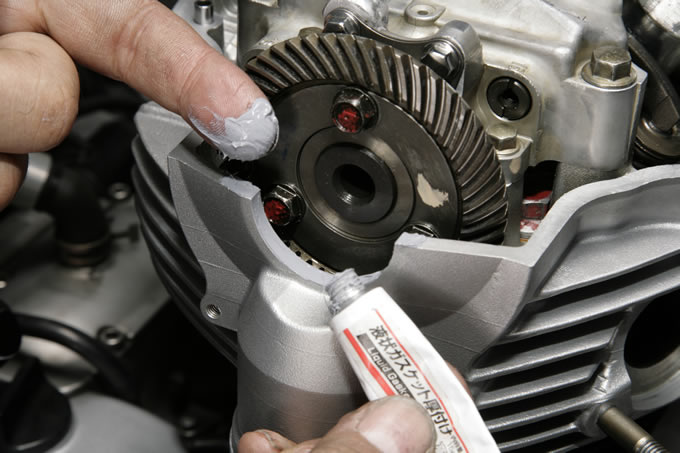

ヘッドカバーを組付けるが、オイル漏れを防止するため、ヘッド側半月部のみ液体パッキンを塗っておく。全周に塗ると、エンジン内部側にはみ出たり、次回分解時の清掃に苦労することになる。

内側の防音ダンパーを取付ける。ヘッドカバー側にはガスケットの入る溝が設けられているので、しっかりセットしてからカバーを被せる。プラグホールのカバーのOリング交換後に組付けた。

ヘッドカバーボルトのワッシャーはすべて新品に交換した。ワッシャーは金属面が上になる。締付けトルクは9.8Nmで、内側から外側に向けて締付けていく。また、ベベルギアカバーも装着する。

これにてエンジン組立ては完了。プラグやキャブレターなど、周辺部品を組付ける。インレットマニホールドはゴム表面にヒビが入ってきていたので、新品交換した。二次エアの混入に注意したい。

ボアアップに伴うキャブセッティングは必ず行なわなければならないが、以前エアボックス加工をした時に濃い目のニードルを装着していたため、まずはそのまま走ってみることにした。

エンジンを始動する前にキックスターターを操作して、エンジンオイルを十分に行き渡らせる。エンジン始動後は、エンジンの異音に十分注意。また、再度ベベルギア調整を行なっておこう。

BikeBooksで雑誌・電子雑誌をチェック!

こちらの記事もおすすめです

- 第10回 カワサキW650ボアアップ【W800化完成編】メンテナンス

- 第6回 カワサキW650キャストホイール化【チューブレス化完了編】メンテナンス

- 第5回 カワサキW650キャストホイール化【お手軽ペイント編】メンテナンス

- 第4回 カワサキW650キャストホイール化【ブラスト処理編】メンテナンス

- 第3回 カワサキW650キャストホイール化【若干の誤算が発生編】メンテナンス

- 第2回 カワサキW650キャストホイール化【Z400J用装着編】メンテナンス

- 第1回 カワサキW650キャストホイール化【チューブレス化にあたって編】メンテナンス

- 第11回 カワサキW650ボアアップ【完成後のセッティング編】メンテナンス

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!

この記事が掲載されているバックナンバーをチェックする

この記事が掲載されているバックナンバーをチェックする