【スペックから性能を読み解くバイク基礎知識】「車体サイズと軸間距離」

掲載日:2023年06月13日 購入基礎知識 › バイク購入基礎知識

取材・文/伊井 覚

【この記事の目次】

●全長×全幅×全高にミラーは含まれない

●「軸間距離」で曲がりやすさが変わる!

みなさんはバイクを購入する際、何を見て選びますか? 車体のデザインやカラー、価格はもちろん重要です。ですが見た目が気に入って価格も予算内だったけど、買ってみたら思っていた乗り味と違った……などという経験をしたことがある人も多いでしょう。この連載ではバイクのスペックから性能を読み解くための知識を蓄えていきたいと思います。連載第一回となる今回のテーマは「車体サイズと軸間距離」です。

全長×全幅×全高にミラーは含まれない

ここではホンダのニューモデルCL250を使って説明していきます。まず「全長」は文字通り、車体すべての長さです。前輪(もしくはフロントフェンダー)からリアフェンダー(もしくはナンバープレート、後輪など)まで、車体の一番前から一番後ろまでの距離を表しています。

「全長」は走行性能には直接影響しません。ここで気をつけたいのは自宅のガレージや駐輪場など保管場所に収まる長さかどうか、ということです。

次に「全高」ですが、これは「ミラーを含まない高さ」です。タイヤの下端からミラーの付け根、もしくはシールドの上端までの距離になります。ミラーは角度を調整すると高さが変わる部品のため、ミラーの高さを含んでしまうと数値に統一性がなくなってしまうためです。よくあるのが、トランポに積載する時にミラーサイズを考慮せずに車を借りてしまうことですが、ミラーは簡単に脱着できるので安心してください。こちらも走行性能に影響はありません。

同様の理由で「全幅」にもミラーは含まれません。多くの場合、グリップ、もしくはレバーの両端までの長さになることが多いでしょう。もちろん「ハンドルを真っ直ぐにした時」という条件付きです。

「軸間距離」で曲がりやすさが変わる!

全長・全高・全幅の他にスペックに記載されている車体サイズといえば「軸間距離」「最低地上高」「シート高」があります。これらも一つずつ解説していきましょう。

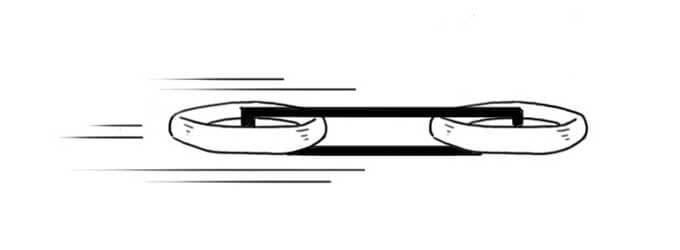

まず「軸間距離」はメーカーによっては「ホイールベース」と記載されていることがあります。これは「前輪の接地点から後輪の接地点までの長さ」を表しています。文字通りの意味で捉えると「前輪のアクスルシャフトの中心から後輪のアクスルシャフトの中心までの長さ」と思ってしまいそうになります。前後のホイールサイズが同径ですと、どちらでも数値は変わらないのですが、ホイールサイズが異なる場合には数値が微妙に変わってきます。

実はこの「軸間距離」、しっかり走行性能に影響します。ざっくり言ってしまうと、軸間距離が長いほど直進安定性が向上し、短いほどコーナリング性能が向上します。では、この理屈を図解を交えて解説していきましょう。まずバイクが曲がる理屈から紐解いていきます。

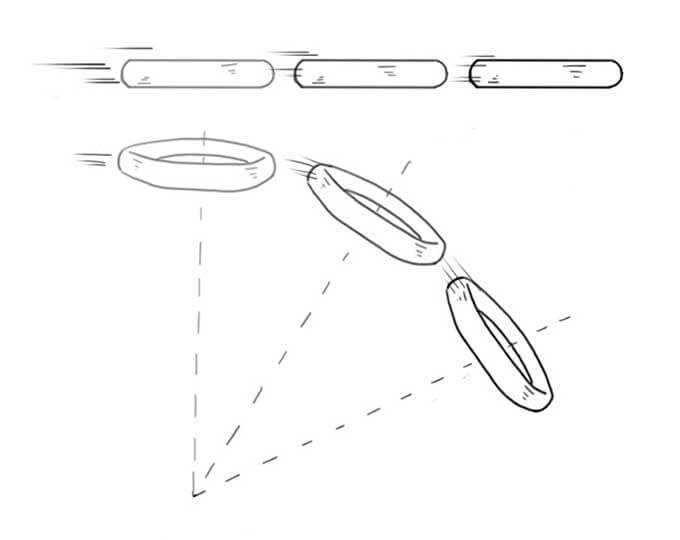

最初に一つのタイヤが転がっているところを想像してみてください。ここでは動力(エンジン)がない代わりに遠心力や重力、摩擦力といった力を無視して考えます。タイヤが直立していれば、ただずっと真っ直ぐに転がっていきます。ところがタイヤを傾けてあげると、タイヤは同心円を描いてくるくると回り続けます。この時、タイヤが描く円の中心は架空のアクスルシャフトの延長線上となります。

では二つのタイヤを繋ぎ合わせてみたらどうでしょう? まるでハンドルが切れないバイクです。今度はタイヤを傾けても旋回せず、真っ直ぐに進むだけです。「バイクはハンドルを切って曲がるのではなく、バイクを傾けて曲がる」と良く聞きますが、実は全くハンドルを切らないとバイクは曲がらないのです。

それではここで、前輪にハンドル機構を追加してみましょう。前輪の角度を変えることができるようになりました。すると前輪と後輪のアクスルシャフトの延長線が交わるポイントが出現します。するとバイクはそのポイントを中心に旋回運動を始めます。そう、実はバイクは傾けなくてもハンドルを切るだけで曲がることができる乗り物なのです。

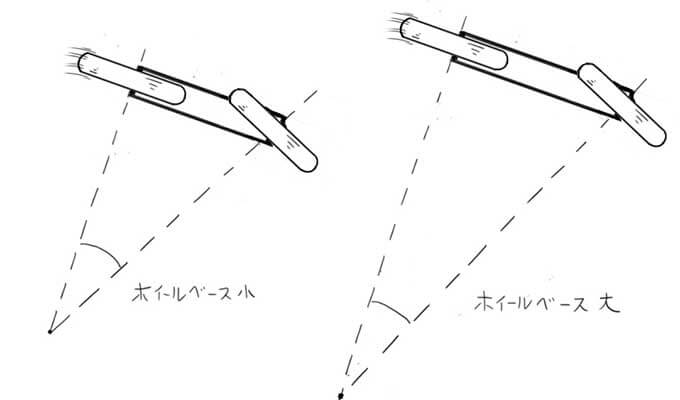

ここで前輪の舵角が同じ場合、「軸間距離」が短くなるとその分だけ前後輪のアクスルシャフトの延長線が成す角度が大きくなります。つまり旋回性能が良くなる、というわけです。

いつも我々が無意識に行なっているコーナリングを分析すると、前輪を切った上で更にバイクをバンクさせることで、より高い旋回性能を引き出しているのです。

次に「軸間距離」と直進安定性の関係について説明します。バイクは加減速する乗り物です。アクセルを開ければ加速し、アクセルを閉じたりブレーキをかければ減速します。そして加減速時には同時に「ピッチング」と呼ばれる左右軸に対する縦方向の回転運動が発生します。

「軸間距離」が長いと、このピッチング運動から受ける重心移動の影響が小さくなり、フレームのねじれやサスペンションの動きが小さくなります。逆に「軸間距離」が短いとその影響が大きくなり、直進時の安定性が失われていきます。なお、タンデム時や重い荷物を積載している場合には、さらにその影響は大きくなります。

もちろん「軸間距離」だけで旋回性能や直進安定性が決まるわけではなく、キャスター角やトレール、オフセットなど、他にも様々な要素が関係してきます。しかし、直進安定性が重要なクルーザーモデルGold Wing Tourは1,695mmと大きく、旋回性能が大切なスポーツモデルCBR250RRは1,390mmと小さく設定されています。

このことから「軸間距離」はそのバイクの特性を知る上でとても大切な数値だと言えます。

次に「最低地上高」ですが、こちらは足回りを除く部品で最も地面に近いポイントの、地面からの距離を示します。CL250の場合はエキパイですね。この数値が大きければ大きいほど、悪路の走破性が高いと判断できます。

例えばCRF250Lのようなオフロードバイクは丸太や石などを乗り越えるシーンも想定して設計されているため、最低地上高が大きく作られています。しかし最低地上高が高いということは、バイクの中で最も重いパーツであるエンジンが高い位置にあることを意味しています。バイクは基本的に重いパーツがより低い位置にある方が安定性が向上しますので、走破性の高さと引き換えに安定性を失うことになってしまいます。

このようにスペックは車体の特性を知る上でとても重要な数値です。よくわからないからと放置せず、しっかりと向き合って理解することで、より自分好みの一台を見つけることができるようになるでしょう。

こちらの記事もおすすめです

- 17年ぶりにフルモデルチェンジを果たしたホンダのゴールドウイングツアーを最速インプレッション試乗インプレ・レビュー

- ニューモデル速報 『ヴィクトリー』 2013モデル発表フォトTOPICS

- Swatchがレッドブル・エックスファイターズ・大阪キャンペーンを実施ダートライフ

- バイク買取のトレンドを知ってる人が”得”をする!『グーバイク買取』ランキング!【12月編】バイク購入基礎知識

- バイク買取なら『グーバイク買取』って、本当のトコロ、どうなの!? 実践!『グーバイク買取』出品インプレッション!!バイク購入基礎知識

- バイク買取のトレンドを知ってる人が”得”をする!『グーバイク買取』ランキング!【11月編】バイク購入基礎知識

- バイク買取のトレンドを知ってる人が”得”をする!『グーバイク買取』ランキング!【10月編】バイク購入基礎知識

- バイク買取のトレンドを知ってる人が”得”をする!『グーバイク買取』ランキング!【9月編】バイク購入基礎知識

この記事に関連するキーワード

愛車を売却して乗換しませんか?

2つの売却方法から選択可能!