TONEのツールで愛車のメンテを万全に

1938年創業の総合工具メーカーのTONEは、ソケットレンチの国産化やステンレス製工具の製造・販売を他に先駆けて成し遂げてきたツールメーカーだ。TONEの工具は精度と耐久性の高さから建設現場や工場で高いシェアを誇っているが、近年、バイクやクルマの愛好者にも広まりつつある。そんなTONEの工具に迫ってみよう。

近年、モータースポーツに参戦しているチームへのサポートなど、バイクやクルマのユーザーにも裾野を広げようと活動領域を広げているのが、総合工具メーカーであるTONE(とね)株式会社だ。

前身的な存在である輸入工具を扱っていた前田軍治商店は、1925年に大阪市内に開設。1938年になると、工具製造業として前田金属工業株式会社となり、国産初のソケットレンチを生み出すことになる。戦後は民需用に転換し、現在に至るまで建設分野の工具では高いシェアを持っており、明石海峡大橋や東京スカイツリーを始めとした、さまざまな建築物の締結に使われている実績を持っている。

設立から75年、株式上場から50周年となった2013年に、社名をTONE株式会社に変更し、商品ブランド名との統一化が図られた。なお『TONE』の名称は関東を流れる利根川に由来している。発足当時に海外メーカーの工具に川の名前を使われていたことが多かったためだが、それだけではなく、河川が人々の生活にとって大切なインフラの一部であるように、工具も使われる現場において大切なインフラであるようにとの思いが込められている。

これまでは工具としての品質探求を重視し、質実剛健さや機能に徹していたが、ハンドルやスパナ類といった一般ユーザーが手にする製品のリニューアルを敢行しデザインを一新、2014年にはグッドデザイン賞を受賞した『魅せる』工具も生み出している。

日本国内のみならず、世界各国のユーザーからも高い評価と信頼性を得ているTONEの製品。そのバックボーンにあるのは、工具作りには必要不可欠な金属加工技術だ。同社の長い歴史の中で培われてきており、そのレベルの高さを現しているのが、業界初となったステンレスを素材とする工具類である。

ステンレスの特色は、錆の発生が起こり難いことにある。その一方で元々の鉄と比べて(ステンレスは鉄にニッケルやクロムを加えて作り、表面に酸化皮膜を形成することで錆の発生がし難くなる)硬度が高くなり、工具の製造に工程で必要な切削加工を施すことが、難しいのである。

それでも製品化を果たしたのは、それを求めるユーザーの声に応えるためだ。通常の工具では表面保護のためにメッキが施されているが、稀に剥離することがある。それは食品や医薬品の生産工場では『異物混入』の不安がつきまとうことになる。その点ステンレスならばメッキによる表面処理自体が不要のため、剥離とは無縁になるのだ。また海水など塩分の多い船舶などの整備でも、重宝されている。さらには、高所作業など軽量化を求める声にも応えて、チタン製の工具類もリリースされている。それらは決して特注品では無く、同社のカタログにも載っている製品である。

バイク整備には、高価なためステンレスやチタン製の工具までは必要ないが、普通のスチールベースの工具にもTONEの高い金属加工技術は惜しみなく注がれているのは、言うまでもない。工具に刻まれた、それぞれの『TONE』のロゴは、信頼の証でもあるのだ。

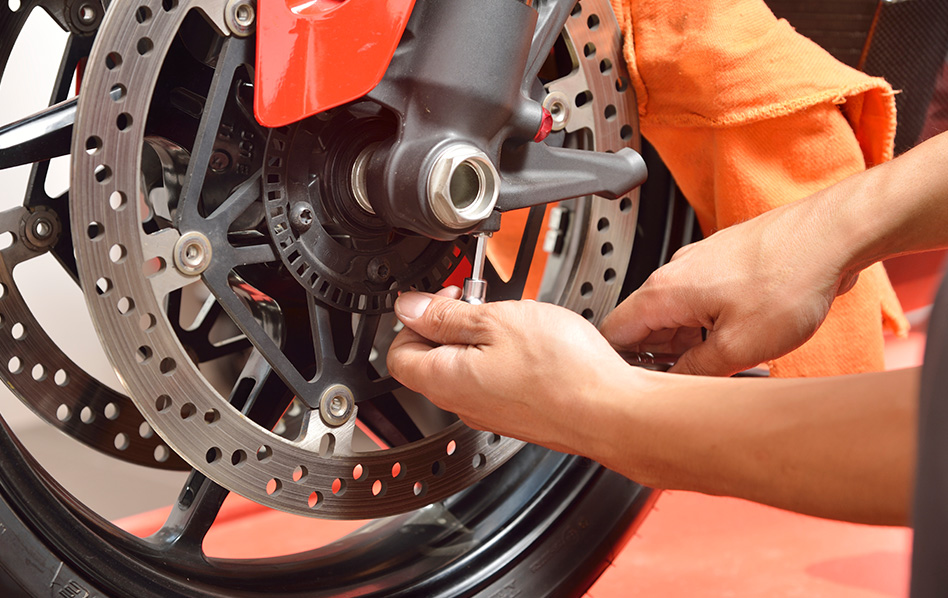

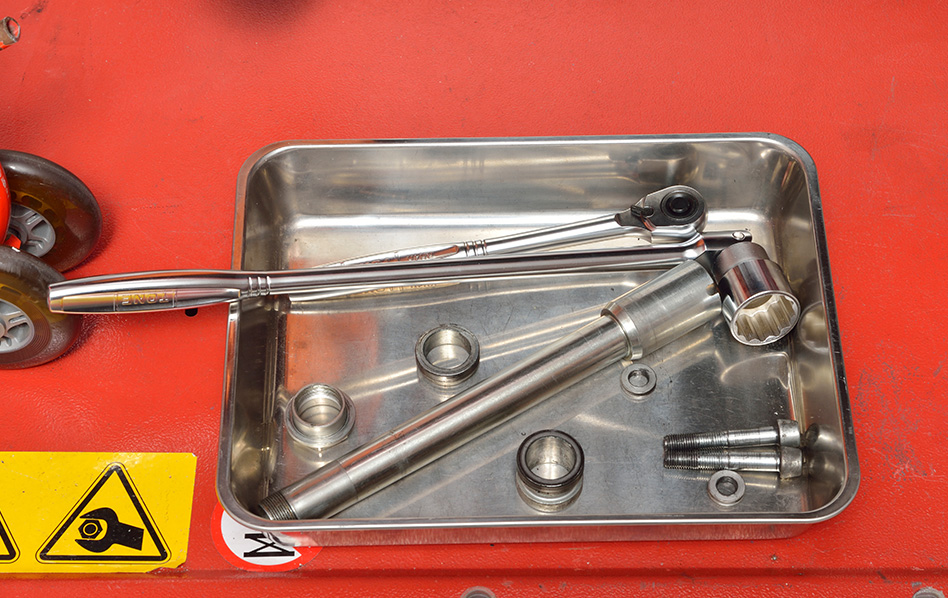

今回は、TONEの工具を使ってドゥカティ正規ディーラーであるドゥカティ大阪イーストで、整備や修理を行なっているサービス担当の田中祐介さんにフロントディスクローターの交換作業を実施していただいた。

「正規ディーラーなので、普段は基本的にはメーカー指定の工具を使っていますが、工場の自分のツールチェストの中には、メガネレンチの一部などにTONEの工具も入っていて、気になっているメーカーのひとつでもあります。

大きさの違う何種類かのトルクレンチを試させていただきましたが、グリップ部分がほどほどの太さで握りやすく、トルク値をセットする際にも目盛りが見易いのは良いですね。そして、普段使っている物よりも、重量が軽いことに驚かせられました。

個人的に興味が湧いたのは、ハンディデジトルクでした。ラチェットやスピンナハンドルなどが、トルクレンチとして使えるのですから。プレセット型に慣れているので、その点での戸惑いは若干ありましたが、指定したトルク値を得るのに光と音で解りやすいと思いますし、設定できる範囲も広いですし。

自分でメンテナンスされる方は、ちゃんとした工具を使って、トルク管理をキッチリとして欲しいと思っています。たまにオーバートルクで締めてボルトを破断して抜けなくなって、車両を持ち込まれる方もいます。場所や状態によっては抜くのが大変で、そのぶん余計な出費となってしまいます。ぜひ、トルクレンチや、ハンディデジトルクを使って、トルク管理をして欲しいですね」。

『TONEの工具を使った作業・実践編』として、ドゥカティ大阪イーストのサービス担当の田中祐介さんに行なっていただいたフロントディスクローターの交換作業の模様をダイジェストで見てみよう。その際は、フロント回りをメンテナンススタンドで持ち上げることが必要になるが、ブレーキキャリパーなどタイヤが接地した状態の方が力を入れやすい箇所は、その状態で取り付けボルトを緩めるなどをしておく。この作業に限らず、車体からパーツを取り外す際は『どこから、どのような状態で外すのが』を考えて行なう。今回の作業では、ディスクローターを始めとして、多くの部分で取り付けの際にはトルク管理が必要になった(※あくまでも作業例紹介あり、個人での作業を推奨するものではありません)。