ガラスコーティングという技術がメンテナンスに導入された最初期から、この業界を牽引してきたプロテックス代表の鈴木義彦さん。ご自身も生粋のバイクフリークであるから、愛車に注がれる愛情という点では常にユーザー目線を忘れない人である。プロテックスはすでに1万台以上へのコーティング施工実績を誇るスペシャルショップなのだ。

様々な素材への施工チャレンジで

ついにレザー製品にも枠を広げる

ハーレーダビッドソンのツーリングモデルと、自転車のロードモデルをこよなく愛す乗り物フリーク。日本全国に仲間がいるフレンドリーなライダーでもある。

神奈川県の藤沢と鎌倉に2つの拠点を持つプロテックス。鎌倉店は主に四輪の施工を担当し、藤沢のファクトリーは、バイクや自転車。その他ホイール等のバイクパーツやヘルメット、そして驚くべきは、レザージャケットやブーツ等もガラスコーティングできるようになったという。

そもそもガラスコーティングとはいかなるものなのだろうか。一般的な考えから言えば、ガラスは叩くと割れてしまう素材である。しかし、今やクルマのボディケアとしても常識となったコーティング素材であり、様々なスペシャルショップが存在するのは事実だ。

「元々は半導体を絶縁するための技術なんですよ。ガラスは絶縁体ですから、液体にして吹き付ければ細かい場所に入り込んでしっかり絶縁できる。その技術が確立されたからこそ、現代のスマホ文化があるわけです」

ルーツを紐解いて解説されると、なるほどと納得がいく。その絶縁コーティングの技術をボディケアに応用してきたのが、現在に続くガラスコーティングというわけなのだ。

「実は、厳密にはガラスコーティングとガラス系コーティングというものがあって、ガラス系は、ポリマー等の樹脂が素材になっています。コーティング膜が厚く、仕上がりは飴のような光沢が出ますが、紫外線に弱く劣化していくんですよ。すると施工直後は透明だったものが少しずつ黄ばんでくる。だからクルマやバイクのボディーコーティングには不向きという一面もあると分かってきましたね」

プロテックスで使用されるコーティング溶剤は、すべて純粋なガラスだという。完全に透明なので、それ自体には光沢を出す性能がない。そのため仕上がりで重要なのが、施工前の磨き工程にあるという。徹底的に艶を出したボディを、そのままの状態でガラスコーティングするというのが、プロテックスの技術なのだ。

ガラス系ではなくガラスコーティングであることは耐熱温度にも大きな差が付けられる。ここで使用されるアドバンストクオーツや新開発されたプロセブンというコーティング剤は、なんと1,000度ほどの耐熱性能を持っていて、エンジンやエキゾーストパイプにも施工可能である。ガラス系とはその点でも大きな違いがあり、車体のあらゆる場所を効果的にコーティングできるのだ。

「梨地やマッド塗装のボディにも、施工できますよ。これも樹脂コーティングだと白濁する恐れがあるのでとても難しかったのですが、ウチはまったく問題ないですね。ボディの質感に一切変化を与えないでコーティングできます」

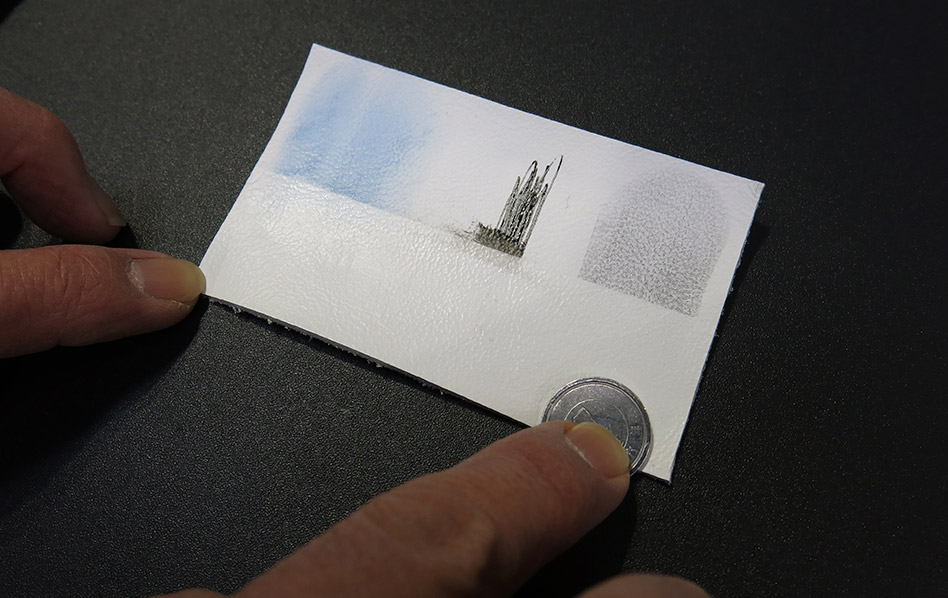

驚くのは、ブーツや革ジャン等のレザー製品にもコーティングできるという技術である。もちろん、使う材料は専用のコーティング剤で、油性と水性のものを使い分けるという。

「レザーのコーティングに使うのは樹脂系です。従来のガラス系と言われる樹脂よりもさらに柔軟性を持たせた素材となっているので、レザーに使用することが可能になりました。光沢のあるレザーならほとんどコーティングできますね。風合いが長持ちして、極めて汚れに強いレザーへと変化しますよ」

油性のコーティング剤は、主に革ジャンやブーツ等に施工。水性のものはクルマのレザーシート等に施工するという。その理由は、溶液が乾燥するまでの匂いにある。油性は少し匂いがきつく、密閉された車内での施工に問題が生じるのだ。水性溶剤は、匂いが少ないので、用途に合わせた使い方が考えられている。

バイク乗りの革ジャンやブーツは、かなり過酷な使用条件である。あらゆる天候の中でも疾走しているのだから、クルマやバイクのボディと同じ環境に晒されているのだ。しかも、革の柔軟性を保つためのオイル等は、ますます汚れを引き付ける原因にもなる。プロテックスのコーティングを施すと、汚れに極めて強くなり、普段の手入れも濡れたタオルで拭きとるだけという容易なものになるのだ。

今やボディコーティングは、様々な素材に対応できる時代となった。実施するのは、もちろん速いほうが良いに決まっている。

コーティングすることによって

素材の質感を長く維持することができる

鈴木さんのこだわりは、使用するコーティング剤だけではない。作業工程のすべてに多くのノウハウを注ぎ込んでいる。最も肝心なのは洗浄と磨き工程で、使用する水は水道から不純物を除いたものを使用。極めて少ない水量と中性洗剤で細部まで洗い上げ、その後の磨き工程でも様々なポリッシャーを使い分ける。その磨きまでの工程が仕上がりに最も大きな影響を与え、コーティングは最後の仕上げ作業という考え方なのだ。コーティングという工程で艶を出すのではなく、その下処理が重要。どんな素材にもチャレンジしていく姿勢は、きっと今後も変わらないのだろう。

SHOP INFORMATION

住所/〒252-0812神奈川県藤沢市西俣野312

電話/0466-84-0755

営業時間/9:00~19:00

定休/日曜

電話/0466-84-0755

営業時間/9:00~19:00

定休/日曜

プロテックスの藤沢店は住宅街の中にあり、ショールームや大きな看板は存在しない。まさにプロショップたる立地ゆえに、必ず連絡してから訪れるようにしたい。車両や素材を預けることになるので、帰りの足の確保も考えておくべきポイントである。