すべての現行ハーレーにチューニングという選択を推奨する、イビサモトファクトリーの挑戦

チューニングとは、パワーアップだけではなく

コンディションアップという点でも有意義

バイクの後輪でローラーを回転させ、パソコン上にそのデーターを反映して細かいセッティングが可能となったシャシーダイナモ。リターダーと呼ばれる無段階走行抵抗装置も組み込まれ、室内で疑似走行状態を再現することができる。

エンジンが発明されて100年以上経つが、ガソリンと空気の混合気をエンジン内部に送り込み、燃焼爆発させて動力を得るという基本的なことは一切変わっていない。キャブレターとインジェクションの違いは、混合気をどのような方法でエンジン内部に送り込むのかということだけなのだ。

調子が良くパワフルなエンジンを表現する上では、このチューニングという行為はキャブレター時代から必要不可欠だった。しかしこの数年、特に取りざたされるようになったのには理由があるのだ。

バイクやクルマの世界でチューニングというと、何だか即パワーアップやトルクアップという数字上のデータに目が奪われがちだが、同じチューニングでも音楽の場合を考えると「調整」という意味合いが濃い。楽器は、ショップに並んでいるままで演奏しても繊細な音楽を奏でることはできず、調整という理由のチューニングが不可欠なのである。

「現代のハーレーにチューニングが必要なのも、楽器と似ている状況だと思いますね。新車の状態は、ベースストックです。つまり素材ですね。素晴らしい可能性を秘めた素材なんですよ。最新のハーレーは、厳しい環境基準も楽々パスできるエンジンとして設計されていますから、それだけに合法基準の範囲でも有意義なチューニングができるのです」

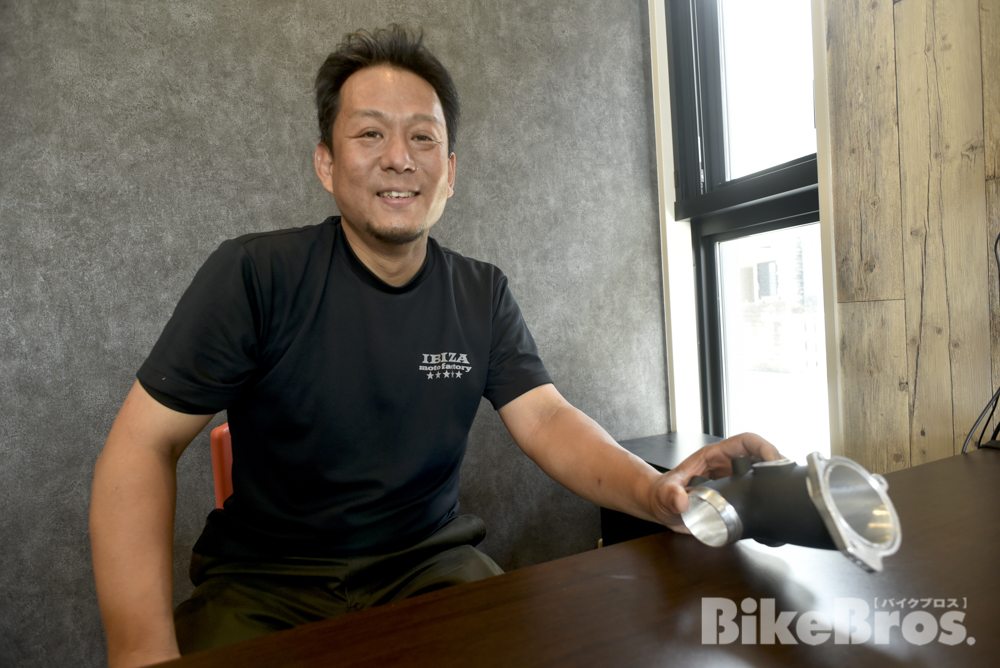

イビサモトファクトリー代表の今濱雅史さんは、このように語る。メカニックとして25年のキャリヤを持ち、キャブレター時代からエンジンと対峙してきたチューニングオペレーターとしての考え方は、どこか老舗日本料理店の板長や、人気洋食レストランのチーフコックのような人々と似た思考があるような気がした。

「基本的にハーレーの現行モデルは、極めて薄い燃料でエンジンを回していますし、急激なアクセルのワイドオープンを行っても、実際はコンピューター制御がかかって、すぐに全開とはなりません。それはきびしい条件下でエンジンを守る意味もありますし、地球環境保全のための極端な方法でもあります。しかし裏を返すと、新車のままでは本来のエンジン性能は発揮できないということなんですよね」

最新エンジンであるミルウォーキーエイトは、以前の効率重視だったツインカムエンジンに比べると、低速域では古いハーレーに似た大きなトルクフィーリングがあると評判だが、その先の伸びに不満を抱くライダーが多い。その解決策として、さらに排気量をアップしたエンジンも新車ラインナップに加わるが、伸びの良いエンジンに仕上げるには、チューニングは大きなメリットになる。

「ほとんどのハーレーユーザーは、吸排気系をご自分の意思で変更されますよね。カスタム熱が熱いハーレー乗りは当然だと思いますが、エアークリーナーやマフラーをそのまま交換すると、エンジンの燃焼バランスは必ず狂ってしまいます。最悪の場合、異常燃焼によってエンジンは大きく破損してしまうこともあります。だからチューニングは必要なのです。」

チューニングによって引き出せるパワーやトルクを、細かく数字やグラフに表せる時代になった。かつてはアナログ作業でチューナーの経験と勘、そして、危険をも伴う実走行テストだけに頼って施されていたので、「チューニング=パワーの追求」というイメージが定着してしまったのだ。しかし本質はそうではなく、ユーザーが求める走りのイメージに近づけることがチューニング本来の目的なのである。

イビサモトファクトリーは、アメリカを拠点とする世界的チューナーであるヒロ小磯氏が代表を務める「チューナーズネイション」加盟店であり、現在、毎月10台以上のハーレーをチューニングしている。特に最新のミルウォーキーエイトエンジンでのチューニングは数多く実施していて、様々なユーザーニーズに答えているという。

「以前はとにかくパワーアップという方向性が強いイメージでしたが、現在は本当に様々なニーズに答えています。それには、お客様とのディスカッションが重要で、どんなイメージを求めているのか伝えていただくために、問診票を用意しています。それは少し医師と患者のようなイメージでしょうか。僕はチューニングの専門家ですから、ユーザーの求めているイメージを理解することがとても重要だと思って仕事をしています」

たとえば、最近流行のチョロスタイル。バイクのイメージはクラシカルで、マフラーなどのシルエットは性能よりもスタイル先行。ライダーも当然ハイパフォーマンスを求めているわけではない。以前なら、チューニングにはあまり関心を向けないはずだったのだが、やはりバランスの崩れたエンジンをチューニングによって調整すると、その満足度は実に大きいということだった。その後は口コミでチューニングを希望するユーザーは増えていく。その事実は今濱さんの仕事の成果を端的に表していると思うのだ。

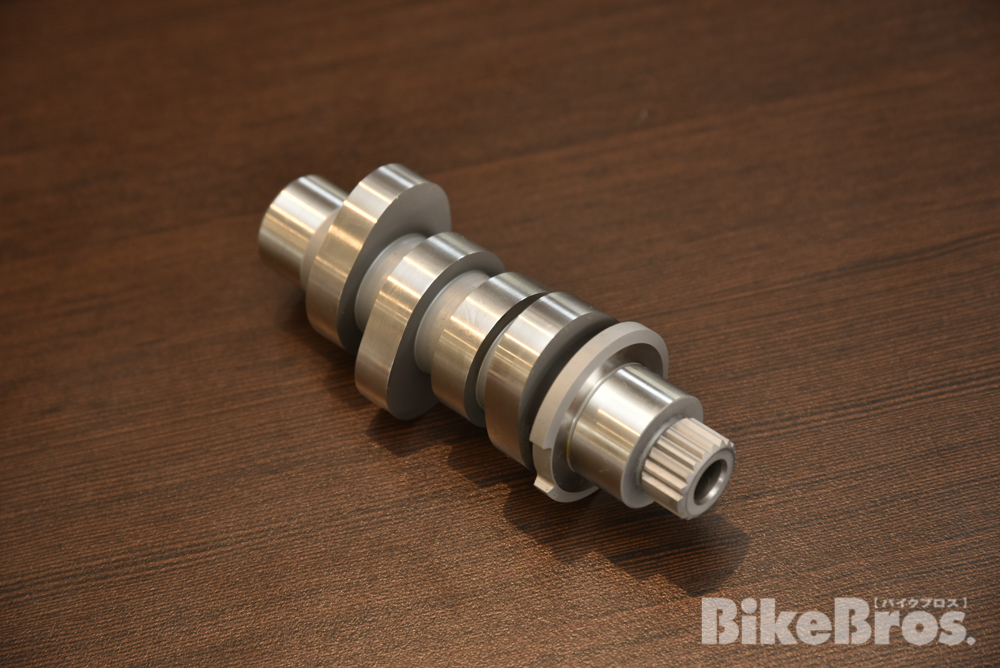

ツインカムエンジンから変更された最新のミルウォーキーエイトエンジンは、以前と同じ1本のカムシャフトで構成されている。ハーレーは、ずっとOHV方式を採用しているので、エンジンの構成パーツは少なく、整備性に優れていることが特徴だが、このカムシャフトの交換は、最新エンジンをチューニングする上で、大きなファクターとなっている。今濱さんは、このカムシャフトの交換も含めたチューニングメニューを用意して、様々なユーザーニーズに応えているようだった。

「シャシーダイナモによる測定とチューニングは、実に細かい部分にまで手を入れることができますが、僕は実際に公道を走行してみてのフィーリングも重要視しています。特にスタートから極低速域のフィーリングは、人間が確かめないと数字だけの管理ではセッティングできない部分でもあるんです。だから必ず実際の走行からのフィードバックも取るようにしています」

ユーザーそれぞれが求めている走行フィーリングを表現すること。それがチューニングの目的であり、意義でもある。イビサモトファクトリーは、今後もハーレー独特の力強いエンジン特性と、乗りやすさをとことん追求していくことだろう。

IBIZA moto factory代表の今濱雅史さんは、バイクショップのメカニックを長く務めた後独立。現在は、主にハーレーダビッドソンのチューニング&カスタムを得意とするショップのオーナーとなった。人当たりの良い穏やかな人柄で、ユーザーとのコミュニケイションを重視している。

今濱さんのチューニングポリシーは「十人十色の要求に、プロとしてのノウハウを反映させていく」ということ。そのためのツールがチューニングデバイスや専用機材。そして人間の持っている感覚も重要だと力説する。

いつでも試乗可能な状態の、ロードグライドは2020年モデル。パフォーマンスバガー系カスタムとして、ニューオーダーチョッパーショーにも展示される予定である。

エンジンは、サバーバンスピード製の131キュービックインチシリンダーを使用したボアアップバージョン。カムシャフトはHRD002を使用し。S&Sのオイルポンプとクイックプッシュロッドが組み込まれている。

エアークリーナーはハイフロータイプのHPI製。(V2ハイフロー・エアークリーナー)ペイントは、イビサオリジナル。

マフラーもHPI製のバガーショーティータイプを採用。以上の組み合わせで、130馬力のパワーと20キロ近くのトルクを叩き出しながら、低速域から扱いやすいエンジン特性を実現しているという。使用したチューニングデバイスは、テクノリサーチ製ディレクトリンクである。

ノーマルのインテークマニホールドは樹脂製となったミルウォーキーエイトエンジン。理由はコストダウンなのかもしれないが、耐久性には疑問が残る。HPI製はアルミで、強度も抜群。二次エアーを吸い込むようなトラブルも解消できる。

ノーマルカムシャフトの特徴が低速域でのトルク重視であることから、伸びの良いエンジン特性は期待できない。写真は、T.MAN製の216カムで、極端な高速域には特化しない味付けができる伸びの良さが特徴。カムシャフトの変更は、最新エンジンの定番チューニングとなっている。

イビサモトファクトリーは、阪急電鉄の西宮北口駅から徒歩5分。国道171号線に面した好立地である。パーキングもあり、クルマでの来訪も可能。ショールームには、チューニング待ち納車待ちのハーレーが整然と並ぶ。IBIZAとは、スペイン語で楽園という意味がある。

IBIZA Moto Factoryのショップ情報を見る >>

INFORMATION

電話/0798-81-3522

定休日/毎週月曜 第2荷日曜日

営業時間/10:00~18:00